من بدأ حرب المطابع في المغرب؟

مطابع منقرضة وأخرى كانت وراء ميلاد صحف منسية

يونس جنوحي

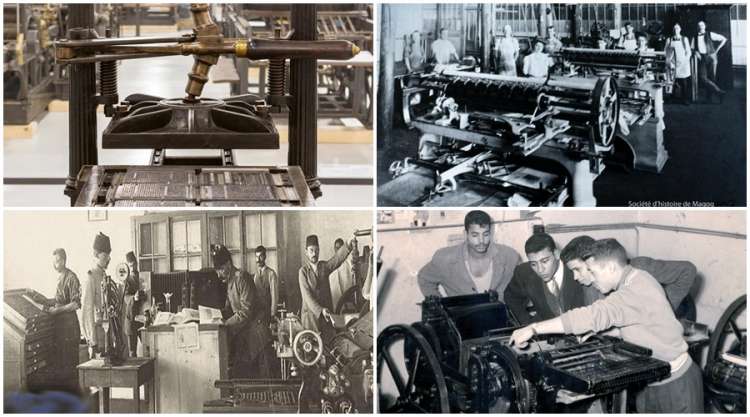

مطابع لإصدار الكتب وأخرى لإصدار الجرائد، ظهرت في المغرب، ثم اختفت. أول مطبعة جرى إدخالها إلى المغرب كانت مملوكة للفقيه والعالم والقاضي الروداني الحاج محمد الطيب. هذا الرجل أدخل المطبعة لأول مرة إلى المغرب سنة 1864، في عهد السلطان المولى سليمان. لكن وفاته المبكرة، عجلت بانتقال ملكية مطبعته لتستقر أخيرا في ملكية الدولة المغربية، واستُعملت في طباعة كتب إلى حدود أربعينيات القرن الماضي.

قيل الكثير عن قصة الحاج الطيب الروداني، صاحب المطبعة الأولى.. هناك من انتقص من قيمته وجعل الأمر كله صدفة، بينما آخرون تحدثوا عن ملحمة ثقافية وفكرية كرس لها الرجل حياته منذ اليوم الأول، الذي سمع فيه عن اختراع اسمه المطبعة، وحرص على أن يقتني مطبعته الخاصة التي أحدث بها أول ثورة ثقافية حقيقية في المغرب.

+++++++++++++++++++++++++++

أول مدير للمطبعة السلطانية يتحدث عن قصة تعيينه سنة 1943

«أما المطبعة السلطانية التي أُسست للمساهمة في بعث التراث المغربي القديم، وتشجيع الكتاب والمؤلفين على النشر، فقد شرف صاحب الجلالة كاتب هذه السطور بتعيينه مديرا لها، وكان لتدشين هاتين المؤسستين زيادة على أهميتهما الثقافية والاجتماعية مغزى سياسي تنبغي الإشارة إليه، إذ كانت هذه أول مرة ينخرط فيها في سلك الموظفين شبان عرفوا بروحهم الوطنية، وبمساهمتهم في ميدان العمل السياسي العام».

الكلام هنا لمحمد مُلين، وهو شاب اشتغل مع السلطان محمد بن يوسف في الديوان الملكي منذ نهاية ثلاثينيات القرن الماضي. وعندما أصدر كتابه «نضال ملك» سنة 1956، قبل الذكرى السنوية الأولى لعودة السلطان محمد بن يوسف إلى العرش، كان الكتاب واحدا من إنتاجات «المطبعة الملكية» التي وقعها السلطان بنفسه تشجيعا للمؤلف، وأيضا تشجيعا للحركة الثقافية. ووقع السلطان نسخة من الكتاب يوم 23 مارس 1956، أي بعد عشرين يوما فقط على توقيع وثيقة استقلال المملكة المغربية رسميا عن فرنسا.

هذا التشريف الذي حظي به محمد ملين، الموظف السامي السابق في ديوان السلطان محمد بن يوسف، كشف مدى أهمية كتابه الذي اعتبر أول توثيق لمرحلة حكم السلطان محمد بن يوسف في ظل الحماية الفرنسية، والإكراهات التي تعرض لها.

ومن بين الأمور التي تطرق إليها مُلين، المسألة الثقافية والإكراه الفرنسي الذي ضيّق على العلماء والمؤلفين المغاربة. فكان السلطان ما بين سنتي 1942 و1943 قد قرر دعم فكرة إنشاء مكتبة سلطانية، تحول اسمها لاحقا بعد الاستقلال إلى «المكتبة الملكية»، وأشرفت على طباعة الكتب وإحياء المخطوطات بعد تدقيقها. حتى أن المطبعة تحملت مصاريف إنتاج مجلدات وكتب، لم يكن مؤلفوها يملكون المال الكافي لطباعتها بأنفسهم، وهو ما اعتبر بحق انتصارا للحركة الثقافية المغربية منذ ذلك الوقت.

محمد ملين كان يحضر المجالس التي ترأسها السلطان محمد بن يوسف بحضور العلماء، وقد تطرق إلى مسألة «المظالم» التي رفعها إليه عدد منهم، اشتكوا إليه من عجزهم عن تحمل مصاريف اقتناء الكتب، أو عدم قدرتهم على صيانة الخزانات التي ورثوها عن العلماء المغاربة السابقين، ليقرر السلطان أن تتولى الخزانة السلطانية هذه المهمة، وألا تقتصر فقط على طباعة الكتب، بل أيضا الحفاظ على المخطوطات والكتب التي خلّفها علماء مغاربة وراءهم، وعجز ورثتهم عن الاعتناء بها.

مطبوعات المطبعة الملكية اليوم تبقى في صدارة الكتب المطلوبة والنادرة، وظهر واضحا اليوم أن ولادة المطبعة السلطانية لم تكن محض صدفة، وإنما إنقاذا للإرث الثقافي المغربي.

مطابع غريبة وأخرى انقرضت مع إنتاجاتها وأسمائها إلى الأبد

هناك عنوان صحافي، اسمه «الطاعون». نعم، جريدة أصدرها صاحبها سنة 1906، وهناك مؤرخون اليوم يعتبرونها أول صحيفة تصدر في مدينة فاس على الإطلاق، بعد أن سبقتها صحف أخرى في طنجة وغيرها.

لماذا «الطاعون»؟ كان انتشار هذا الوباء في سنة صدور الجريدة لأول مرة، وراء إطلاق اسمه عليها واختياره عنوانا لها. أما صاحب الجريدة فهو العالم محمد بن الكبير الكتاني، ابن أسرة الكتاني الشهيرة بالعلم والعلماء، وأصدر عدة أعداد من جريدته التي اعتُبرت الأولى في مدينة فاس، وتحمل مصاريف طباعتها بنفسه، لكن لم تتوفر منها سوى 6 أعداد فقط.

قصة المطبعة التي أصدرت هذه الصحيفة تبقى غير واضحة، خصوصا وأن الروايات تضاربت بشأن مالكها، وما إن كان مغربيا، أم أحد الشرقيين الذين اشتغلوا في الطباعة، وحلوا في مدينة فاس، بداية القرن الماضي.

انتعاش انتشار الصحف في المغرب لم يعرف أوجه إلا في ثلاثينيات القرن الماضي، مع ازدهار المطابع. أما في فترة صدور جريدة «الطاعون» فقد كانت المطابع غير معروفة في الأوساط العلمية، ووجودها في فاس لم يكن منتشرا، ولم يثبت في المراجع التاريخية وجود مطبعة في فاس في ذلك الوقت، قادرة على إصدار الصحف.

إذ إن نموذج المطبعة المنتشرة وقتها كان مخصصا لنسخ الكتب وليس لطبع الجرائد. مطابع إصدار الجرائد، انتشرت أولا في طنجة، وهذا ما يفسر انتشار صحف بعناوين عربية في طنجة أولا، مثل «الفجر» و«الصباح»، و«المغرب» التي صدرت سنة 1889، واعتبرها المؤرخون أول صحيفة تصدر في المغرب على الإطلاق.

مصير المطابع التي كانت وراء انتشار أولى الصحف في المغرب يبقى غير معروف، سيما مع انتشار روايات عن إفلاسها أو رحيل أصحابها عن المغرب. كما تحدثت مصادر بريطانية عن مساومات تعرض لها أصحاب الصحف الأولى في المغرب، لكي يصبحوا موالين للإدارة الفرنسية، خصوصا بعد سنة 1912، أو إغلاق جرائدهم.

حتى أن صحافيا أمريكيا حل في المغرب سنة 1950 وأراد إصدار جريدة مغربية باللغة الإنجليزية، كان مصيره «الانقراض» هو وتجربته، لأن خطه التحريري لم يرق للإقامة العامة الفرنسية في الرباط.

هذا الصحافي اسمه «فيتز كولينز»، وقد تحدثت عنه الصحافية الأمريكية «مارفين هاو» في حوار مطول مع «الأخبار»، بخصوص مذكراتها عن فترة اشتغالها صحافية في المغرب، في راديو ماروك، ما بين سنتي 1950 و1953.

توضح مارفين أن السيد «كولينز» جاء إلى المغرب، بداية الخمسينيات، في إطار استكمال دراسته الجامعية، بحكم أنه أراد التخصص في اللغة العربية. كما أنه كان مهتما بالشأن المغربي، وكان يخبر مارفين عندما التقاها للمرة الأولى في الرباط، بالآتي: «أنا مهتم بالقضايا السياسية والاجتماعية بالمغرب تماما مثل الجميع».

كان يقصد بـ«الجميع» النشطاء المغاربة الذين كانوا يدافعون عن الحركة الوطنية، وبقية المتعاطفين مع الإدارة الفرنسية، أو المتعاونين معها على الأصح.

لكي يستطيع تسديد مصاريف الدراسة في المغرب، اشتغل هذا الصحافي مترجما لدى الإدارة الفرنسية في مصلحة الإعلام، قبل أن يطور اشتغاله في المغرب ويجر على نفسه غضب الإقامة العامة، ويتم توقيفه عن ممارسة الصحافة بقرار رسمي.

تقول «مارفين» إنها عاشت وقتها أصعب مراحل حياتها المهنية، إذ إن فرنسا كانت تمارس تضييقا كبيرا على الصحافيين.

كان الأمر يتعلق بصحيفة تحمل عنوانThe Moroccan »

«Courier. وكان سبب الخلاف المهني حول وصف ضحايا مغاربة لأحداث في الرباط، إذ كان فيتز يصر على نقل الأحداث كما هي في سياق يناصر قضية الوطنيين المغاربة، بينما مديره الذي كان في مدريد كان يصر على احترام معايير الإقامة العامة.

أول من اقتنى مطبعة ونقلها بنفسه إلى المغرب كان قاضيا بتارودانت

كل المؤشرات التي تحيط بسيرة العالم الكبير، الحاج الطيب الروداني – وهناك من يلقبه بمحمد الطيب- نسبة إلى مسقط رأسه في نواحي تارودانت، تؤكد أن مسألة استيراده مطبعة إلى المغرب، لم يكن حادثا بالصدفة، وإنما كان مخططا له.

هذا العلامة والمؤلف الذي سبق له الاشتغال قاضيا في وجدة أيام المولى عبد الرحمن، والد السلطان الحسن الأول، استعد لاقتناء مطبعته الخاصة حينما توجه إلى رحلة الحج، وعند عودته من رحلة الحج سنة 1864، عاد ومعه مطبعة حجرية ضخمة كلفه نقلها إلى المغرب مبلغا كبيرا، فقد كان عليه أداء ثمنها، وتحمل مصاريف نقلها بحرا من مصر، ليقطع بها الرحلة كاملة إلى المغرب.

عندما وصلت مطبعة الطيب الروداني إلى المغرب، وصل خبرها إلى السلطان مولاي عبد الرحمن، خصوصا وأن موظفي الجمارك كانوا قد ضايقوه في البداية، ولم يعرفوا كُنه الآلة الحجرية الثقيلة التي كان ينوي إدخالها إلى المغرب، إلى أن شرح لهم أن الأمر يتعلق بمطبعة ضخمة، تنسخ الكتب باستعمال الحروف المنقوشة في القوالب الحجرية، واعُتبرت تلك المطبعة وقتها أول ثورة في الطبع باللغة العربية.

تروج بعض المصادر التاريخية أن القاضي الروداني، قد وُلد نواحي تيزنيت، بالقرب من تافراوت في منطقة تُسمى «أملن» ما زالت أطلالها المنسية ماثلة إلى اليوم. لكن سعة علم هذا الرجل سوف تصل إلى القصر الملكي في فاس، في عز شبابه، ليعينه السلطان الحسن الأول قاضيا في نواحي وجدة. ويُرجح أن يكون قد سمع بالمطبعة ومزاياها هناك، بالقرب من الحدود المغربية، إذ كان يتردد عليه طلبة قادمون من مصر، وآخرون أنهوا دراستهم في الأزهر أو في دمشق.

ومن هنا، سكنت فكرة المطبعة بال هذا القاضي المغربي، ليقرر أثناء توجهه إلى الحج شراء مطبعة.

بعض المصادر تعزو الأمر إلى أنه مجرد صدفة وأن القاضي لم يكن يعرف أي شيء عن المطبعة، وإنما مُنحت له فرصة نقلها إلى المغرب. لكن الحقيقة أن القاضي الروداني كان فعلا يطمح إلى امتلاك مطبعته الخاصة، والدليل أنه كان جاهزا لتحمل مصاريف اقتنائها في مصر ومصاريف نقلها بحرا، ثم برا إلى بيته، ثم إنه طبع أكثر من مائة عنوان، وساهم في نسخ مراجع نادرة لم يكن المغرب يتوفر منها سوى على نسخة واحدة، وبدا أنه كان ينتظر فقط إدخال المطبعة إلى المغرب لكي يشرع فورا في طباعة الكتب.

وسرعان ما أصبح الروداني، الرجل المطلوب رقم 1 في المغرب لدى العلماء والمهتمين بالكتب العلمية، فقد بادر إلى استعمال مطبعته لتوفير نسخ إضافية من مراجع نادرة جدا، نسخها المغاربة أثناء رحلات الحج، قبل قرون خلت.

بعض المصادر تقول إن أهم كتاب اشتغلت عليه هذه المطبعة فور وصولها إلى المغرب، هو كتاب «الشمائل المحمدية»، واستغرق العمل عليه 5 أشهر كاملة، وصدرت منه 105 نسخ.

إسهام الحاج الروداني في تطوير الحياة الثقافية والعلمية في المغرب امتد حتى بعد وفاته.

فقد كانت قصة مطبعته الخاصة مأساوية. إذ إنها صودرت في بداية عهد المولى الحسن الأول، أي سنة 1873، وكان اسمه في قلب دوامة الانقلابات وعدم الاستقرار السياسي الذي تلا وفاة السلطان، وصراع أبنائه على العرش. لكن لحسن حظه أنه لم يعش لكي يرى مطبعته تصادر منه! فقد توفي قبل أن يشاهد مطبعته تغادر مقرها الذي اتخذه لها منذ البداية.

من بين الذين تناولوا سيرة هذا العالم الذي دخل التاريخ ونسيه الجميع نجد العلامة المختار السوسي الذي انتصر له رمزيا، وتحدث بعده علماء آخرون وقالوا إن الروداني توفي عاما واحدا فقط بعد إدخاله المطبعة إلى المغرب، وإن المطبعة انتقلت إلى قضاة آخرين، بحكم أن ابنته الوحيدة تزوجت أحد القضاة بعد وفاة والدها، وبقيت المطبعة رهن إشارة زملائه، إلى أن نقلها السلطان الحسن الأول إلى ملكية الدولة، وعمّرت إلى حدود سنة 1944 بعد أن استُعملت في طبع الوثائق المخزنية.

لا تتوفر معلومات كافية عن ظروف وصيغة انتقال المطبعة إلى ملكية «المخزن»، وما إن كانت المطبعة قد صودرت من زملاء القاضي الروداني بعد وفاته، أم أنها نُقلت إلى ملكية الدولة سنة 1871، أي قبل وفاة المولى الحسن الأول، لحمايتها من الضياع، سيما وأن بعض المكتبات في منطقة سوس، عرفت حملات اعتداء انتقاما من العلماء الموالين للمولى عبد العزيز ما بين سنتي 1894 و1908.

المُلاحظ أن روايات كثيرة تتضارب عندما يتعلق الأمر بمصير المطبعة وظروف انتقال ملكيتها، بل وحتى عناوين الكتب الأولى التي انبعثت من دواليبها. لكن الأكيد أن الروداني، دخل التاريخ بإيمانه بفكرة «مجنونة» في ذلك العهد، وجعل المغرب بلادا تملك مطبعة لإصدار الكتب، دون الحاجة إلى التوجه شرقا لاقتنائها.

قصة مطبعة القصر وحُلم إصدار جريدة المغرب الرسمية سنة 1909

بحسب ما يقوله هنا الصحافي لاورنس هاريس في مذكراته «مع المولى عبد الحفيظ في فاس خلف الكواليس»، فإن السلطان اشترى بنفسه مطبعة، وكمية من الورق واقتنى حتى كميات من المداد، لبداية إصدار أول صحيفة في فاس، لتغطية الأخبار الرسمية والحديث بلسان القصر، وعين مواطنا سوريا وآخر فرنسيا لكي يشرفا على إصدار الصحيفة.

يقول لاورنس هاريس إن السلطان استدعاه إلى القصر الملكي في فاس، ليخبره بقرار إصدار جريدة تتحدث بلسان حال القصر، ونقل ما دار بينهما في مذكراته. يقول:

«كان جلالته يعد لي مفاجأة. وبعد المجاملات والكلام المعتاد، فجأة قال لي: «أريدك أن تعد لي مطبوعا يوميا في فاس، وليكن جاهزا خلال الأيام القليلة المقبلة».

شرحت له بأدب كيف أن تجهيزها يحتاج إلى الكثير من الإعدادات، ولن أستطيع القيام بكل شيء في وقت قصير.

«آآه.. نعم»، أجابني السلطان، ثم أضاف: «لقد فكرت في كل هذا، وقد اشتريت آلة طباعة، الورق، والمداد. إنها هنا في القصر، خذ كل العبيد الذين ستحتاجهم لمساعدتك. في مصر لديهم صحف وجرائد باللغة العربية، وأرى كم هي مفيدة، وأريد أن تكون لي جريدة هنا في فاس».

شرحت له كيف أن الأمر مستحيل، لعدم وجود وسائل للاتصال (تلغراف)، وبعد مزايدات كثيرة، رفضت بشكل إيجابي أن أغامر بقبول العرض وتحمل المسؤولية. شعر جلالته بخيبة أمل، كان مقتنعا أنه بواسطة جريدة سيتمكن من نشر آرائه ومراسيمه عبر البلاد.

لم يكن مفيدا لي أن أشير إلى أنه في الوقت الذي تصل فيه الجرائد إلى فاس من وراء البحر بواسطة البريد السريع، الذي يستغرق أربعة أيام في أفضل الظروف، وأحيانا تصل بعد أسبوعين في موسم الأمطار، لتصل قديمة في رحلتها إلى فاس. ثم، بخصوص الجريدة التي ستطبع هنا، وترسل مجددا إلى هناك.. سيكون الأمر سخيفا جدا.

فاس لن تستطيع أن تملأ عمودا في الجريدة، بماذا إذن سيملأ الجريدة؟ لكن كيف ستناقش أمورا ضد رغبة السلطان.

كان هناك رجل سوري وآخر فرنسي، تم إرسالهما من طنجة، يعتقدان أنه من الجيد البدء في العمل فورا. لا مفر من الفشل. الأعداد الأربعة الأولى لم تخرج أبدا إلى العلن. حوالي عشرين طبعة من الأعداد الخمسة الأولى طبعت بشكل جيد، عشر منها أرسلت إلي. الرجل السوري كان كفؤا، لكن الفرنسي الآخر كان غير مؤهل لهذا العمل.

نهاية المشروع كانت عندما أصدر السلطان، في لحظة غضب عارم، أوامره بنقل آلات الطباعة إلى كومة الخردة بالقصر. كان غاضبا مني، لأني لم أقبل بإدارة المشروع منذ البداية. لكنني أكدت له أن الأمر أكثر من مجرد رغبة لسلطان في طباعة ونشر جريدة في ظل الشروط التي وضعها».

قصة اغتيال الإدريسي مع جريدته ومطبعته بسبب أحداث 1955

من بين الأرشيف البوليسي الفرنسي الأكثر دموية في المغرب، ذلك الذي يتعلق بالاغتيالات التي عرفتها الدار البيضاء ما بين سنتي 1954 و1955.

جريدة «الحرية» كانت واحدة من التجارب التي لم يكن الوطنيون ينظرون إليها بعين الرضا، ولم تستمر طويلا، بسبب اغتيال مالكها، على اعتبار أنه «صديق فرنسا». كان هذا الرجل يملك مطبعة يصدر منها صحيفته التي وصفها الفرنسيون بالموضوعية والمعتدلة، بحكم أنه لم يكن يعارض سياسة الإدارة في مدينة الدار البيضاء، وأيضا بحكم صداقاته مع المسؤولين الفرنسيين، وتغطية الأنشطة التي تقوم بها الإدارة الفرنسية، على صفحات جريدته.

كان اسم عبد العالي الإدريسي، مدير جريدة «الحرية»، قد سقط من التاريخ بمجرد أن طويت مرحلة الحماية، بعد أن كانت مواصفات شخصيته مناسبة للمرحلة، حسب السياسة الفرنسية. فقد كان حوله شبه إجماع فرنسي على أن يكون أحد الأسماء التي اقتحمت المجال السياسي بقوة في ذلك الوقت. وبغض النظر عن استقامته ونزاهته وأدائه السياسي- بحسب ما كان يوصف به، خصوصا وأنه ابن أسرة حظيت بتقدير كبير في الدار البيضاء في مرحلة ما قبل الاستقلال- إلا أنه كان بالنسبة إلى عدد من الوطنيين العدو رقم واحد.

وبحسب ما جاء في أرشيف البوليس الفرنسي في الدار البيضاء، فإن الوطنيين لم يكونوا يتورعون عن نعت الإدريسي بـ«الخائن»، وكان مؤلما أن يتعرض العاملون في مطبعة جريدته لاعتداءات قاسية، بحسب ما جاء في المحاضر دائما، وكان هو محظوظا لأنه نجا أكثر من مرة، إذ كانت أغلب المداهمات التي تقوم بها الخلايا السرية تتم في أوقات يكون فيها هو خارج الجريدة. ورغم الحماية الأمنية الكبيرة التي يوفرها له البوليس الفرنسي، إلا أن نهاية شهر مارس كانت نهاية له أيضا، ليس لمساره السياسي كزعيم لحزب أطلق عليه وقتها حزب الديموقراطيين، وإنما نهاية لحياته أيضا.

لم تعلن أي خلية سرية مسؤوليتها عن اغتيال الإدريسي الذي كانت تُوزع ضده منشورات تصفه بالخائن، وتصف المنخرطين في حزبه بالعملاء، لكن نشوة كبيرة سرت في صفوف المحسوبين وقتها على خط الممانعة، داخل المقاومة، والذين بقوا ينفذون العمليات، رغم هروب أغلب الأسماء المعروفة خارج الدار البيضاء، بحكم أنهم أصبحوا ملاحقين من البوليس، وتنظر إليهم الإدارة الفرنسية على أنهم رؤساء وأعضاء عصابات خطيرة.

ربما كانت هناك تصفية حسابات سياسية بين المحسوبين على حزب الاستقلال وبين الحزب المنافس الذي كان ينوي الإدريسي إطالة عمره السياسي قدر الإمكان، رغم أنه لم يفلح نهائيا طيلة المدة القصيرة من عمر الحزب، في إبعاد «يافطة» العمالة لفرنسا عن الحزب وحتى عن جريدته.

كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحا من صباح أول يوم من أيام مارس سنة 1955. كان عبد العالي الإدريسي، الذي يعيش حياة «تقدمية» مقارنة مع حياة أغلب المغاربة، يهم بمغادرة منزله ليوصل ابنته إلى المدرسة.

كان شبحا رجلين يبدوان له من بعيد، لكنه لم يكن يتوقع أن يقوما بالهجوم عليه. كانا يركبان دراجتين ناريتين منفصلتين. كانت الحركة في الشارع عادية، إلى أن أوشك الرجلان على تجاوزه وهو يقطع الشارع إلى الضفة الأخرى، حيث كان ركن سيارته. وفجأة أخرج الرجلان مسدسين وأطلقا عليه النار، ليخر صريعا على الفور. تزامن الحادث مع مرور رجلي أمن فرنسيين كانا أيضا يقطنان في الحي نفسه، فلاحقا راكبي الدراجتين الناريتين، وتبادلا معهما إطلاق النار بالمسدسات، لكنهما فشلا في إلقاء القبض عليهما ليختفيا عن الأنظار.

لم يكن الحادث بالأمر المهم بالنسبة إلى الإدارة الفرنسية. ففي كل الحالات التي كان فيها الضحايا مغاربة، كان البوليس يكتفي بتسجيل المحضر مع تسجيل كل ما توفر من تفاصيل، ويحال الملف إلى الأرشيف لعدم وجود أدلة كافية عن هويات الجناة. أما عندما كان يتعلق الأمر بمواطنين فرنسيين، فقد كان يتم فتح تحقيق موسع واعتقال عشوائي لمشتبه فيهم، رغبة في الوصول إلى الفاعل الحقيقي.

لعنة المطابع.. عندما اختلط المداد بدماء الاغتيالات السياسية

امتلاك مطبعة في مغرب فترة ما بين 1953 و1955، كان يعني امتلاك سلطة لا تقل عن السلطات التي يوفرها السلاح الثقيل لحامله.

أرشيف فرنسا الأمني في المغرب، كشف أن الإدارة الأمنية خصصت مراقبة لصيقة لعمال المطبعة التي كانت تصدر صحيفة «العلم»، لسان حال حزب الاستقلال. بل وكانت تراقب كل سكناتهم أكثر مما تراقب السياسيين.

والسبب أن المطابع التابعة للوطنيين، على قلتها في ذلك الوقت، كانت تُصدر المطبوعات التي تُعمم في إطار الأنشطة السرية لخلايا المقاومة، خصوصا بعد نفي السلطان محمد بن يوسف سنة 1953.

إذ ازدادت وتيرة انتشار المنشورات السرية التي ترفض الاعتراف بابن عرفة، وكان النشطاء يحتاجون إلى مزيد من المطبوعات، بحكم أن الشرطة الفرنسية والبوليس السري كانا يصادران كميات منها يوميا، ويحيلان موزعيها إلى المحكمة.

ومع استقلال المغرب، كانت المطبعة التابعة لتيار المهدي بن بركة وعبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد، تُصدر جريدة «المحرر».

كان ولوج هذه المطبعة وحده كافيا، لكي يضع اسم الضيف في لائحة من تجب مراقبة كل تحركاتهم وسكناتهم.

وهكذا فقد كان عبد الرحمن اليوسفي ومحمد الفقيه البصري، المشرفان على إصدار الجريدة، شبه قاطنين في المطبعة التي تصدر الجريدة، وازداد وضعهما خطورة بعد الافتتاحية الشهيرة التي صودرت بسببها الجريدة وطُوقت المطبعة ورُوقب كل العاملين فيها، ووجهت إلى الناشر ورئيس التحرير تهم سياسية ثقيلة، قبل أن يطوى الملف ويخلى سبيلهما، لكي يستمرا في إدارة تجربة إنتاج وطباعة جريدة «المحرر».

عانى عمال المطبعة من الاعتقالات السياسية والاختطاف القسري، وحتى حملات تفتيش المنازل، سيما في ظل مؤامرة يوليوز 1963 الشهيرة، واستمرت المضايقات طيلة مدة تجربة صحيفة «المحرر».

لم تكن مطبعة المعارضة وحدها من تعاني من ضريبة الاشتغال في عالم المطبعة، بل حتى مطبعة «العلم» عانى عمالها بدورهم من المضايقات، خصوصا في فترة صراع أجنحة المقاومة بعد الاستقلال. والدليل، أن قنبلة زرعت لنسف مقر مطبعة «العَلم» في استهداف واضح للعمال الذين يترددون على المطبعة، سيما وأن بعضهم كانوا من قدماء المقاومة. وفي إطار صراع أجنحة المقاومين، أشهرهم جناح «شيخ العرب» الذي لم يتردد في تصفية عدد من الأسماء التي وجهت إليها تهمة التقاعس.

الدور الذي لعبته المطابع في تاريخ المغرب، ظل مصدرا لذكريات أليمة، قلما أراد من عاشوا في قلبها إحياءها، إيمانا منهم بأنها مرحلة طُويت، وطُويت معها حتى المطابع.