إعداد وتقديم: سعيد الباز

بدأت السينما أو الفنّ السابع بخطوة صغيرة تتلمس طريقها بين الفنون السابقة عنها، وإذا كان المسرح وكلّ أشكال الفرجة المرتبطة به قد استحوذ على اهتمامها في البداية، فإن التطور التكنولوجي في مجال التصوير والإضاءة وما شهدته الرواية في العالم منذ مطلع القرن العشرين من كشوفات سردية وتنوع أنماط الحكي وأشكال الكتابة وصيغها المختلفة والمبتكرة، جعلها تأخذ مسارا ثابتا نحو خلق خصوصياتها الأسلوبية والجمالية. هنا كان من الحتمي أن ينتقل التأليف السينمائي من مفهوم مخرج السينما إلى مفهوم سينما المؤلف. فإذا كان الأوّل مهمته الأساس نقل نص الحكاية إلى صورة وبالتالي يغلب على عملية الإخراج الطابع التقني المحض، فإنّ الثاني يقوم بإعادة عملية كتابة نص الحكاية وفق رؤيته الخاصة باعتباره مؤلفا وليس منفذا للعمل معتمدا على أدواته التعبيرية الخاصّة التي اصطلح عليها مصطلح اللغة السينمائية وعملية الإخراج في مجملها تمّ اعتبارها كتابة سينمائية.

انطلقت فكرة «سينما المؤلف» من خلال مقال للمخرج والكاتب الفرنسي ألكسندر أستروك في مجلة «الشاشة الفرنسية» سنة 1948 يحمل هذا العنوان المثير «مولد سينما طليعية جديدة.. الكاميرا قلم» الذي سرعان ما تحوّل إلى شعار لمرحلة جديدة في عالم السينما قوامها تحول السينما إلى لغة والكاميرا إلى قلم. هذه الفكرة وجدت حماسا كبيرا من قبل الناقد الفرنسي أندري بازان الذي اعتبر: «الفيلم يجب أن ينسب إلى مخرجه ما دام المخرج يتحكم في مكونات الصورة والصوت، ولا بد للمخرج أن يكون مؤلفا مثله مثل الأديب، سواء اشترك في كتابة السيناريو أم لم يشترك». من هنا تأسس هذا المفهوم الجديد وأصبح تيارا طليعيا في السينما العالمية والنقد السينمائي.

جان لوك غودار.. سينما موت المؤلف

وفاة المخرج السويسري الفرنسي جان لوك غودار Jean-Luc Godard، أخيرا، كانت بمثابة إعلان عن نهاية حقبة هامة في السينما العالمية. غودار، الذي ظل طيلة حياته مهووسا بفكرة الموت من خلال أفلامه ومقالاته النقدية والفكرية، يموت منتحرا في بيته عن عمر 91 سنة مستعينا بالمساعدة القانونية التي يجيزها القانون السويسري لممارسة الموت الرحيم في حالات معينة. وقال مستشاره القانوني: «استعان جان لوك غودار بمساعدة قانونية في سويسرا كي ينهي حياته بشكل طوعي بعد أن عانى من أمراض متعددة شلّت حياته»، وفي حوارات سابقة كان يردد دائما أنه لا يعاني من المرض فقط بل من الانهاك الشديد. إنّ هذه النهاية التراجيدية تمنحنا صورة إشكالية عن شخصية جان لوك غودار الصادمة والجريئة في كل إبداعاته وآرائه النقدية ومسيرته الفنية في مجملها.

أتى جان لوك غودار إلى السينما من بوابة النقد قبل أن يحمل الكاميرا ويؤلف العديد من الأفلام التي كسرت العديد من التقاليد السينمائية الراسخة وجعلت منه أحد الآباء المكرسين لسينما ما بعد الحداثة. بدأت رحلة غودار السينمائية من خلال كتاباته النقدية في مجلة «كراسات سينمائية» التي تأسست سنة 1951 وضمت العديد من الكتاب والنقاد، على رأسهم أندري بازان وفرانسوا تريفو وإيريك رومير وكلود شابرول، وأفضت في النهاية إلى ما أطلق عليها الموجة الجديدة للسينما الفرنسية. الانطلاقة الحقيقية لجان لوك غودار بدأت عقب نجاح زميله فرانسوا في شريطه «400 ضربة» وحصوله على جائزة أحسن مخرج في مهرجان «كان» سنة 1959 لتتوالى أعماله السينمائية التي جعلت منه عراب الموجة الجديدة وأكثرهم إثارة للجدل، خاصة في فيلمه الأول «منقطع الأنفاس» الذي وصفه بكونه تميز بكل ما صنعته السينما… ووضع حدا للأسلوب القديم. لقد كانت نزعته التجريبية واضحة في مجمل أعماله السينمائية خلال مسيرته الفنية، وانطبعت برؤاه الفلسفية والجمالية دون التقيّد بالقواعد والأسس التي انبنت عليها السينما الكلاسيكية. فهو، على حد قول صاحب كتاب «فهم السينما» لوي دي جانيتي، «أكثر المجددين تطرفًا في السينما المعاصرة، وإن مداه الطرازي رفيع واسع بشكل لا يصدق، ويشمل -وغالبًا ضمن نفس الفيلم- أساليب السينما التسجيلية، إضافة إلى أكثر مبالغات السينما الطليعية بذخًا». إنّ تمسّك غودار بحريته في شق الطريق إلى الإبداع والتجديد لم يجلب له الطريق نحو النجاح الجماهيري، رغم تأثيره الواسع على أغلب المخرجين السينمائيين، كما كان لمواقفه السياسية الجريئة دور كبير في عزلته داخل الوسط الفني والسينمائي الذي تبادل معه في ندية متعالية الازدراء والتجاهل. إنّ ما يسجله المتتبع لمسار المخرج جان لوك غودار أنّ كل أعماله تطرح إشكالية التلقي وصعوبته بالنسبة للمشاهد غير المتمرس بالكتابة السينمائية ذات المستويات المتعددة والمفتوحة على مساحات واسعة في القراءة والتأويل. فخصوصية عمله السينمائي والإبداعي الذي يفصل على سبيل المثال بين الصوت والصورة وضرورة فهمهما واستيعابهما باعتبارهما عنصرين مستقلين، فضلا عن تعاقب المشاهد المتسارعة التي تتطلب من المشاهد خلفية سينمائية وفكرية تسهم في قراءة الفيلم من خلال إيحاءاته ودلالاته.

كيفين كوستنر.. الرقص مع الذئاب

كان الفيلم السينمائي «الرقص مع الذئاب» علامة فارقة في السينما الأمريكية، ليس فقط بسبب العدد الهائل من الجوائز التي حازها والنجاح الجماهيري المنقطع النظير، ولكن بسبب كونه أوّل عمل سينمائيّ للأمريكي كيفين كوستنرKevin Costner الذي لم يكتف بإنتاجه وإخراجه والقيام بدور البطولة، بل إنّ فكرة العمل في مجملها كانت قد بدأت على شكل سيناريو كتبه صديقه مايكل بلاك فنصحه كوستنر بتحويله إلى رواية تحمل العنوان نفسه قبل إنتاجها سينمائيا. كان هذا الفيلم قد أثار عدة أفكار جريئة، من بينها ضرورة إعادة قراءة التاريخ الأمريكي خارج المنظور الرسميّ الذي تبنته أمريكا لنفسها وقدمته في الكثير من أعمالها الأدبية والسينمائية، إضافة إلى أنّ الكتابة السينمائية التي اعتمدها كيفين كوستنر في إخراجه للعمل تميزت بروح شاعرية بالغة الصفاء مزجت بين العديد من العناصر الجمالية المستمدة من الطبيعة والقدرات التعبيرية التشخيصية في المشاهد الأساسية لهذا الفيلم السينمائيّ المميّز.

تنطلق أحداث فيلم «الرقص مع الذئاب» خلال الحرب الأهلية الأمريكية، حيث سيتم إرسال الضابط الأمريكي (جون دنبار) إلى حصن بعيد في الغرب الأمريكي المجاور لقبائل الهنود الحمر، وفي عزلة تامة عن العالم تبدأ علاقة غريبة بينه وذئب يجاوره في المكان يقدم له الطعام ويرقصان معا حول نار المعسكر. تبدأ أيضا علاقة أخرى بجيرانه من الهنود الحمر فيتعلم لغتهم ويشرع في الاستئناس بقيمهم الاجتماعية ومدى احترامهم للطبيعة والأخلاق الإنسانية الرفيعة، وشيئا فشيئا سيتبنى تقاليدهم في اللباس والمعاشرة. لكن قدوم الجيش الأمريكي إلى المنطقة سيجعله في منظوره خائنا ما يستدعي محاكمته… بعد أن يتم تحريره من قبل قبيلة الهنود الحمر التي أصبحت تلقبه بالراقص مع الذئاب سيخاطبه زعيم القبيلة بقوله: «إن الشخص الذي يبحث عنه الجيش الأمريكي لا وجود له أنت الآن فرد من قبيلتنا واسمك (الراقص مع الذئاب)».

إنّ رمزية مشهد رقصة (جون دنبار) مع الذئب إحالة مباشرة إلى العلاقة الحميمة التي نسجها بطل الفيلم مع الهنود الحمر الذين عادة ما وسمتهم الثقافة الأمريكية بالتوحش واللاإنسانية. وفاز الشريط بسبع جوائز «أوسكار» وجائزة «جولدن جلوب» لأفضل فيلم درامي في الولايات المتحدة كما اختارته مكتبة الكونغرس الأمريكي ليكون ضمن مركز الأرشيف الوطني كأبرز عمل درامي من الناحية التاريخية والثقافية والجمالية.

إنّ نجاح كيفن كوستنر في هذا العمل الملحمي مرده إلى موهبته في الكتابة والأداء والإخراج، وربما كان لأصوله المختلطة، الألمانية والإيرلندية إضافة إلى الهنود الحمر وتحديدا قبيلة «الشوروكي»، دور كبير في ذلك.

يطرح شريط «الرقص مع الذئاب» إشكاليات عدة مرتبطة بالعلاقة بين الحضارات، ويندرج كذلك في إطار إعادة قراءة التاريخ الأمريكي، وإضافة إلى ذلك تميز عن غيره من الأفلام السينمائية الأمريكية ليس فقط على مستوى مضامينه وأبعاده الدلالية فحسب، ولكن على مستوى لغته السينمائية التى تمزج بين العنف الصارخ ومسحة رومانسية شفافة. كما أنّ كيفن كوستنر أبان عن احترافية عالية في توظيف أدوات الخطاب السينمائي التي تمزج بشكل عفوي اللغة والحركة والصوت واللون في التحام وانسجام بديعين.

أليخاندرو خودوروفسكي.. أن تكون شاعرا في الشيلي

يجمع الكثير من النقاد والمتابعين على أنّ أليخاندرو خودوروفسكي Alejandro Jodorowsky أكثر المبدعين إثارة للجدل في المجال الفني والأدبي، ليس فقط لتنوع اهتماماته وانشغالاته، فهو شاعر وممثل، وكاتب ومسرحي، ومخرج سينمائي ومحلل نفسي، ورسام للرسوم المتحركة، ولكن في طبيعة أعماله الجريئة والصادمة أحيانا. يقرّ الجميع بسعة خياله ووفائه للإرث السوريالي. أليخاندرو خودوروفسكي فرنسي الجنسية ولد في الشيلي من والدين أوكرانيين. بدأ حياته الفنية كاتبا وممثلا في المسرح الصامت (الميم أو البانتوميم) مع عبقري هذا الفنّ مارسيل مارسو. ارتبط بالحركة السوريالية لكنّه سرعان ما انفصل عنها متهمّا إياها بالجمود والمهادنة، فأنشأ رفقة فرناندو أرابال ورولون توبور حركة «هلع Panique» وكتب وأخرج عديدا من الأعمال المسرحية الطليعية وذات منحى تجريبي. انتقل إلى السينما وبالروح السوريالية نفسها أخرج وشخص أدوارا في أفلامه، مثل «ربطة عنق» و«سارق قوس قزح» و«شعر لا نهائي» و«الجبل المقدس» و«رقصة الواقع». الجدير بالذكر أنّ أليخاندرو خودوروفسكي أخرج جلّ أعماله السينمائية خارج مؤسسات الإنتاج السائدة، فهو كان يرفض النموذج الهوليودي، واستعان في الكثير من الأحيان بمساعدة الأصدقاء والفنانين والتقنيين واضطر إلى فتح باب الاستكتاب وجمع التبرعات من الجمهور والمعجبين بأعماله.

أليخاندرو خودوروفسكي هو الآخر نموذج للشاعر والكاتب الذي انتقل بكلّ أريحية من عالم الورق والكتاب إلى عالم الكاميرا والشاشة الكبيرة. يقول عن تجربته الإبداعية الفريدة: «في الشيلي، في الأربعينيات، كنت في الرابعة والعشرين من العمر. كانت فترة رائعة. الحرب مندلعة في كل مكان على هذا الكوكب باستثناء الشيلي. كأنها جزيرة وحيدة ونائية. ربما لأنها تقع بين الجبال والمحيط. لا حرب في الشيلي لأننا بعيدون ومنفصلون عن العالم: لا تلفزيون، فقط جبال ومحيط وسلام وراديو. والنبيذ كان أرخص من الحليب. لذلك كان الجميع يسكر في الشيلي. ولا أعرف لماذا الشيلي كلها كانت تعجب بالشعر. كانت الحياة مسالمة وآمنة. كانت جميلة. بعدئذ حدثت المعجزة: الشعر جاء إلى البلاد. شعراء عظام بدؤوا في كتابة قصائد رائعة ومدهشة. اثنان منهم حازا على جائزة نوبل: بابلو نيرودا وغابرييلا ميسترال، أبونا وأمنا. آنذاك كل شيء صار شعراُ. عشنا مراهقتنا في هذا الوضع: شعر في كل مكان. شعراء كثيرون في الشيلي. المعجزة الغريبة: حضور الشعر. السكارى شكّلوا جوقات تردّد أشعار نيرودا. الشعر صار موضع احترام وتقدير. أن تكون شاعراً في الشيلي فتلك هي مهنتك. لا تحتاج أن تفعل شيئاً آخر، لا تحتاج أن تمتهن وظيفة أخرى. أنت شاعر. لقد كانت حياة فيها اكتشفنا الحرية.

في مراهقتي، كان مهماً عندي أن أكتشف نفسي. تحرّرت من عائلتي، واكتشفت الكثير من الأمور. عندما تكون في العشرين، كل التجارب تغدو مهمة. وأدركت حينذاك أنني أرغب في أن أكون شاعراً…

أنا فنان. بالنسبة لي، الفيلم أشبه بقصيدة. حين تخلق فناً، فإن هذا لا يأتي من موضع فكري، بل يأتي من الجزء الأعمق من لا وعيك، من روحك. وتكون في حالة شبيهة بالمسّ، حيث تعمل أي شيء للحصول على البصري. تصبح شخصاً آخر. تصبح فناناً في حركة. وعندئذ تأتي الكثير من المعجزات. الكثير من الاكتشاف. إنه شيء معقّد جداً».

شادي عبد السلام.. الإنسان الواقع والإنسان التاريخ

ما زال فيلم «المومياء» للمخرج السينمائي المصري شادي عبد السلام (1930-1986) يعتبر أفضل فيلم مصري وعربي بشهادة كبار المخرجين في العالم. شادي عبد السلام، الذي أتى إلى السينما من الهندسة المعمارية واشتهر في البداية مهندسا للديكور، ورغم دراسته فنون المسرح في لندن، لم يكن لديه ما يؤهله تماما لولوج عالم السينما سوى حبه للشاشة الكبيرة. بدأ تقنيا بسيطا مع المخرج صلاح أبو سيف وارتقى شيئا فشيئا إلى مساعد في الإخراج في العديد من الأفلام المصرية، كما عمل مصمما للديكور في أفلام أجنبية. في سنة 1969 أقدم على إخراج باكورة أعماله فيلم المومياء الذي استوحاه من أحداث حقيقية وقعت في إحدى مناطق الآثار الفرعونية في مصر نهاية القرن 19 تستوطنها قبيلة تعيش على نهب مقابر الفراعنة وتتاجر بها. بطل الفيلم يقع في صراع بين البوح بسر القبيلة إلى رئيس بعثة الآثار فيتم بذلك اكتشاف مقبرة المومياوات فيعتبر حينها خائنا للقبيلة وجب القصاص منه أو يحمي آثار بلده وتاريخها المجيد. أنجز شادي عبد السلام أيضا فيلمه القصير «شكاوي الفلاح الفصيح» الذي استمد فكرته من بردية فرعونية قديمة ولم يتمكن من إخراج فيلمه «أخناتون» رغم الصدى العالمي لفيلم المومياء وشهادة كبار المخرجين في العالم بمستواه الفني العالي القيمة، حيث كل لقطة سينمائية عبارة عن لوحة تشكيلية متكاملة العناصر.

لم يهتم شادي عبد السلام بالسينما الواقعية، فأفلامه تاريخية وباللغة الفصحى، ما جعلها لا تنال نجاحا جماهيريا. لقد ظل هاجس التاريخ يلح على شادي عبد السلام، ففي مطلع فيلم المومياء يطلق شعاره «يا من تمضي سوف تبعث» كما كان يقول في حواراته: «إنّ الناس الذين نراهم في الشوارع والبيوت… هؤلاء الناس لهم تاريخ فقد ساهموا يوما في تشكيل وصناعة الحياة البشرية كلّها، كيف نعيدهم ليقوموا بنفس الدور؟ لابدّ أوّلا أن يعرفوا من هم، لابدّ أن نصل بين الإنسان الواقع والإنسان التاريخ».

أورسون ويلز.. الكاميرا عينٌ في رأس شاعر

يجمع الكثير من السينمائيين على أنّ المخرج الأمريكي أورسون ويلز (1915-1985) Orson Welles فلتة في عالم السينما، حتى أن المؤرخ والناقد السينمائي الفرنسي الشهير، جورج سادول، قال عنه «لو لم يوجد أورسون ويلز لنقص شيء ما في السينما». لم يتلق أورسون ويلز أيّ تكوين سينمائي وبدأ حياته، وهو في مطلع العقد الثاني من عمره، في عالم الصحافة والإخراج المسرحي في الإذاعة، حيث قدّم عدة أعمال كانت متميزة بالابتكارات الفنية. انتقل إلى السينما محمّلا بتجاربه السابقة ليقوم بإخراج فيلمه الأوّل بميزانية متواضعة جدا وليحدث ثورة شاملة في عالم الإخراج السينمائي بكتابة السيناريو والإخراج والقيام بدور البطولة.

فيلم «المواطن كين» ما زال يعد أفضل الأفلام السينمائية، استعمل فيه أورسون ويلز طريقته المبتكرة في سرد الأحداث شبيهة بالتحقيق الصحفي بإسناد وظيفة السرد لعدة شخصيات إضافة إلى السارد الأساسي، كما وظف أسلوب «الفلاش باك» واستخدم الإضاءة بشكل تعبيري في خدمة النسيج العام للمشهد، وعلى مستوى التصوير ابتكر لأوّل مرة إخراج المشهد السينمائي بطريقة عمق المجال حيث تتحرك الكاميرا في اتّجاهات متعددة وفق دلالة المشهد.

يمكن القول إنّ فيلم «المواطن كين» كان البداية الحقيقية لما يعرف الآن بمفهوم الكتابة السينمائية، ومن التجارب المهمة التي قاربت التوجه نحو سينما المؤلف بكل خصائصها الفنية والجمالية. يؤكد ويلز ذلك في قوله في مقالة شهيرة: «لا أستطيع أن أهضم كل المبادئ «المقدسة» التي تمتلئ بها تلك المقالات التي يكتبها من يحاولون معالجة مشاكل السينما جديا. إنهم جميعا، فيما يبدو، ينطلقون من الإيمان التقليدي بأن الفيلم الصامت هو بالضرورة خير من الفيلم الناطق… أعني أنهم يلفتون النظر دائما وبشكل مفرط إلى قيمة الصورة… أي أنهم يحكمون على الأفلام، في المحل الأول، من ناحية تأثيرها البصري بدلا من أن ينقبوا عن المضمون… وتلك خدمة سيئة جدا للسينما. كأنهم يحكمون على الرواية من ناحية قيمة نثرها فقط. لقد فعلت الغلطة نفسها حينما بدأت أكتب عن السينما… تجربتي كمخرج أفلام هي التي جعلتني أغيّر رأيي.

الآن أعتقد أن الكاتب وحده هو الذي يستطيع أن يساعد في إخراج السينما من ذلك الطريق المسدود الذي يقودها إليه أولئك الذين ليسوا أكثر من فنيين تقنيين أو متخصصين… ولذلك أعتقد أن الأهمية المعطاة للمخرج مبالغ فيها… بينما الكاتب ليس له حتى مكان الشرف الذي هو جدير به. وفي رأيي أنّ أناسا، مثل «مارسيل بانيول» أو «جاك بريفير»، لهم أهمية أكبر بكثير من أي واحد آخر في السينما الفرنسية. إني أرى أن المؤلف يجب أن يكون له أول وآخر كلمة في إخراج الأفلام. والبديل الوحيد والأحسن هو المؤلف/ المخرج، مع التشديد على الشق الأول.

… لا يكون الفيلم جيدا حقا إلّا حينما تكون الكاميرا عينا في رأس شاعر.

وطبعا، كل الموزعين من رأيهم أن الشعراء لا تباع من ورائهم تذاكر… هؤلاء التجار لا يعرفون ممن نأخذ لغة السينما نفسها لو لم يكن هناك شعراء لكانت لغة السينما قد أصبحت محددة في مفرداتها فلا تروق حقا للجمهور… ولو لم تكن السينما قد صاغها الشعر لكانت قد بقيت مجرد أعجوبة ميكانيكية تعرض في المناسبات مثل حوت محشو بالتبن!».

ألان روب غرييه.. من الرواية إلى السينما

ألان روب غرييه، الروائي الفرنسي (1922-2008) Alain Robbe-Grillet، من أهم رواد تيار الرواية الجديدة رفقة نتالي ساروت وميشال بوتور وكلود سيمون. هذه الحركة، التي ثارت على الرواية الأوروبية في قالبها الكلاسيكي وجرّدتها من سطوة خطية الحبكة وبناء الشخصيات وفق إطار نفسي واجتماعي محدّد وبنية زمنية تحاكي الواقع وضرورة التوازن المتناسب بين السرد والوصف إلى رحابة تجريب أشكال أخرى تغوص في متاهي السرد وتبني عوالمها دون التقيّد بالأشكال الجاهزة في الرواية. اتسمت تجربة ألان روب غرييه بحيوية نادرة وشخصية صدامية جعلت منه كاتبا إشكاليا، من أهم أعماله: «الغيرة»، «المماحي» و«في المتاهة». زاوج ألان روب غرييه بين الكتابة الروائية والنقدية والإخراج السينمائي حيث جعل من الكاميرا، مثل كتابته الروائية، الأداة والبؤرة التي تشع منها عوالم الحكي والسرد، وبمعنى آخر كتب الرواية بالصورة وفي السينما جعل الصورة تكتب، ومن أفلامه: «السنة الماضية في مارينباد» الذي نال جائزة «الأسد الذهبي» لمهرجان البندقية عام (1961) «الخالدة» (1962) «قطار أوربا السريع» (1966) «الرجل الذي يكذب» (1967) «عدن وبعد» (1970) «التغلغل التدريجي للرغبة» (1974) «اللعب بالنار» (1975) «الأسيرة الجميلة» (1983). يقول عن تجربته في الكتابة والسينما: «لم أولد كاتباً. المخرج والكاتب يلغي أحدهما الآخر، وفق النشاط الذي تجري ممارسته. وربّما استطعت القول: إنّ السينمائي لا علاقة له بالكاتب فأنا عندما أمارس الإخراج أنسى أنني روائي. وفي الأثناء لا ينتابني الشعور بسرقة وقت الروائي لأنني سينمائي. ولو وجدتْ السينما في زمن فلوبير لتمكن من إخراج أفلام في أوقات تتخلل كتابة رواياته الخمس أو الست. وينبغي القول بأن غوستاف فلوبير هو والدي الروحي. ولقد وُجِّهت إليه، في عصره، المآخذ ذاتها التي توجّه إلي. ولا أخفي اعتزازي بكون المقالات التي وجهت إليّ سنة 1957، هي المقالات نفسها التي وجهت إليه سنة 1857. يمكن التمهل في كتابة الرواية، بعكس السينما التي تتطلب سرعة الإنجاز لأنها تتضمن وقت الآخرين أيضاً. وقد يكون من غير المعقول، أو من المستحيل، إمضاء خمسة عشر عاماً في إنجاز فيلم. وحتى لو تعلق الأمر برائعة سينمائية، فإن أحداً لن ينتبه إلى ذلك». وأخيرا يعرف السينما كالتالي: «السينما التي أحلم بها هي لغة، لغة موسيقية، شعرية، تشكيلية. وقد يكون شريطي المثالي عملاً يقول، من خلال شكله، شيئاً آخر غير ما يرويه». فعلى المستوى الأدبي أسند ألان روب غرييه إلى الصورة وظيفة التكلم والإفصاح عن المشاعر والأحاسيس ومن كلمته جعل جسرا للعبور إلى الصورة، ففضلا عن كون الصورة لغة عالمية فقد كان على المستوى السينمائي مدركا الفواصل المميزة بينهما وخصوصية كل واحدة منهما، إذ الصورة ترتكز على التفاعل على مستوى الحواس عموما، فيما الكلمة تفتح أبواب الفكر بشكل خاص. وفي هذا الصدد يعبر بشكل واضح عن الفرق بين العمل الأدبي والعمل السينمائي: «أرى أن الفيلم عمل جماعي، في حين أن الرواية عمل منفرد. وهكذا أترك للمعاونين والممثلين أكبر وظيفة إبداعية ممكنة، انطلاقاً من اهتمامهم الصادق بها أفعل. وفي هذا المجال قد ألجأ إلى استشارة الممثلين والتقنيين حول بعض النقاط. فأنا حريص على التعاون الفعلي». في الخلاصة يمكن القول إنّ ألان روب غرييه من أبرز مخرجي سينما المؤلف وأكثرهم ارتباطا بعالم الكتابة الأدبية والإخراج السينمائي، استطاع أن يمزج بينهما في تناغم وانسجام كبيرين.

أحمد البوعناني.. العابر من السينما إلى الأدب

أحمد البوعناني (1930-2011)، شاعر وروائي، ورسام وسينمائي مغربي، ساهم، إلى جانب عبد اللطيف اللعبي وعبد الكبير الخطيبي وغيرهما، في تأسيس مجلّة «أنفاس» الذائعة الصيت سنة 1966. صدرت له مجموعتان شعريتان بالفرنسية «مغالق الشبابيك» و«فوطوكرام» ورواية واحدة «المستشفى» سنة 1990 ترجمها إلى اللغة العربية محمد الخضيري، وظلت روايته الأخير ة «سارق الذاكرة» غير منشورة حتّى الآن شأنها شأن كتابه «السينما المغربية وتحولاتها من الاستعمار حتّى الثمانينات» الذي يؤرخ لهذه الفترة ويضع لها أرشيفا كاملا.

أطلق عليه اسم الفنان المتعدّد المواهب والسينمائي الشامل في جلّ أعماله التي انطبعت بمسحة شعرية واضحة وغنى في التفكير وعمق في الرؤية. كان لعزلته وتواريه عن الأنظار الدور الكبير في عدم تعرّف الجمهور الواسع على أهمّية إنجازاته الأدبية والسينمائية، حيث لم تكن هناك حدود في تجربته بين الأدب والسينما. في المجال السينمائي، وهو المتخرج من معهد الدراسات العليا السينمائية بباريس سنة 1963 تخصص توضيب وسكريبت، انطلقت تجربة أحمد البوعناني بشريطه القصير «طرفاية أو مسيرة شاعر» سنة 1966 لينتقل بعد ذلك صحبة المخرجين محمد عبد الرحمن التازي وعبد المجيد ارشيش إلى إنجاز شريط قصير آخر«6،12» عن مدينة الدار البيضاء. فمن خلال الطريقة الخاصّة في المونتاج وعبر توظيف الصورة لوحدها، استطاع أحمد البوعناني كشف حجم التناقضات الصارخة في تلك الحقبة من الزمن بين مظاهر الحداثة والتقليد من جهة ومظاهر الهجرة القروية المكثفة من جهة أخرى. الفيلم الوثائقي «الذاكرة 14» سنة 1970 المأخوذ من مشاهد من أشرطة استعمارية فرنسية قديمة، وعلى طريقة المخرج الروسي الشهير سيرغي إيزانشتاين في المونتاج الذهني، حاول فيه أحمد البوعناني تجاوز الصورة النمطية التي تقدمها السينما الاستعمارية عن المغرب في ثنائية التقليدي المتخلف والعصري المتقدم إلى المغرب الفخور بهويته الذي يسعى إلى أن يتحرر من سلطة الاحتلال الفرنسي. لقد أراد أحمد البوعناني أن يكتب على مستوى السينما تاريخ الحقبة الاستعمارية على غرار ما قام به السينمائيون في الجزائر وتونس، لكنّ الإمكانيات كانت تعوزه فلجأ إلى هذه الوسيلة المبتكرة بالاستعانة بالأفلام الاستعمارية الفرنسية ذات الطابع الدعائي ليخلق من خلال المونتاج إعادة تشكيل لها من جديد أي تحويلها إلى سينما مضادة تفضح واقع الاستعمار والجانب الآخر لهذه المرحلة التاريخية. فيلم «ذاكرة 14»، رغم طابعه الوثائقي والموجّه إلى جمهور ذي ثقافة سينمائية متمرسة، كان دافعا للمخرجين المغاربة بضرورة الاشتغال على التاريخ باعتباره موضوعا يشكل أكبر التحديات في الفن السينمائي.

في سنة 1979 سيخرج تحفته السينمائية بالأبيض والأسود «السراب»، حيث تعود أحداث الشريط إلى سنوات الاستعمار، ومن خلال أداء الممثل محمد حبشي وتوظيف المخرج لتقنيات المونتاج والإضاءة وتأطير المشاهد وزوايا التصوير والتركيز على جمالية الصورة، جعله من أهمّ الأفلام المؤسسة للسينما المغربية. ساهم أحمد البوعناني، بالإضافة إلى ذلك، في الكثير من الأفلام، مثل «وشمة» لحميد بناني و«ليام أليام» لمحمد المعنوني… فكان طيلة هذا المسار شاعرا وروائيا يمثل نموذجا للمبدع العابر من الأدب إلى السينما، يتبنى سينما مختلفة تبرز فيها شخصية المؤلف أكثر منها مخرجا سينمائيا.

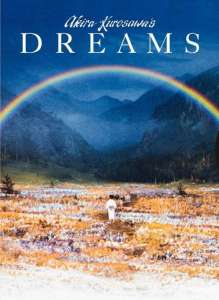

أكيرا كوروساوا.. رسّام برداء سينمائيّ

المخرج الياباني أكيرا كوروساوا (1910-1998)Akira Kurosawa، أحد أكبر السينمائيين الذي تفرّد بأسلوبه الخاص سواء في موضوعاته أو أشكاله الفنية المبتدعة من خلال العديد من الأفلام التي نالت شهرة فائقة وتأثيرا واسعا عبر العالم، من أشهرها «راشمون» و«الساموراي السبعة» وغيرها من الأفلام المؤثرة… كان من أهم المخرجين المنتمين للمدرسة الواقعية في السينما اليابانية، حيث قدم صورة بانورامية لليابان المعاصرة بعد الحرب، وخاصة تعرضها للهزيمة التي أذلت الكبرياء العميق للشعب الياباني.

كان اهتمام كوروساوا متعددا من أفلام معاصرة تتناول الأحداث الاجتماعية الراهنة إلى أفلام تاريخية مستمدة من التاريخ الياباني، أو أفلام ذات صبغة أدبية يغلب عليها الاقتباس من أعمال أدبية للكتاب المشهورين، مثل غوركي ودوستويفسكي وشكسبير. ورغم تمسكه الشديد بالهوية اليابانية في جلّ أعماله وشهرته العالمية، اعتبر في بلده مخرجا يابانيا ذا ميول غربية قليل التأثير في الحركة السينمائية داخل بلاده إلى درجة عدم قدرته على إيجاد تمويل لإنتاج أفلامه، ما دفعه إلى الإقدام على الانتحار سنة 1970.

لم يكن كوروساوا مؤثرا فقط بأسلوبه السينمائي الفريد على كبار المخرجين العالميين، بل كان مصدرا قويا لاقتباس أعماله شكلا ومضمونا. لقد كان كوروساوا رساما قبل أن يكون مخرجا سينمائيا، إذ كانت معظم أعماله عبارة عن لوحات تشكيلية بديعة. لكن فيلمه «ديرسو أوزالا» سنة 1975، الذي نال عنه جائزة المهرجان الدولي في موسكو وجائزة الأوسكار لأفضل فيلم باللغة الأجنبية، شكّل مرحلة مهمة في مساره السينمائي واعتبر درسا في الإخراج السينمائي وعصارة أسلوبه المرتبط بشخصيته ومواقفه الفكرية والجمالية. فيلم «ديرسو أوزالا» أتى في مرحلة كان فيها أكيرا كوروساوا يعيش صعوبات مادية وصحية في إنتاج فيلم جديد قادته إلى الإقدام على محاولة انتحار فاشلة، وبالصدفة تلقى عرضا من الاتحاد السوفياتي لإخراج فيلم تقوم أستوديوهاتها بإنتاجه، فعرض عليهم كوروساوا فيلم «ديرسو أوزالا» المستوحى من سيرة ذاتية للمستكشف الروسي فلاديمير أرسينييف تحكي مغامراته في سيبيريا، وفكرة الفيلم قديمة لدى كوروساوا منذ سنة 1930 لكنّه لم يستطع إنجازها. «ديرسو أوزالا» اسم لشخص حقيقي التقى به المستكشف والطوبوغرافي الروسي فلاديمير ارسينييف مع فرقة من الجنود في إحدى براري سيبيريا واتّخذه دليلا له. كان ديرسو عجوزا يعيش في هذه البراري وحيدا وعالما بأسرارها وخباياها، في البداية اعتبروه شخصا غريب الأطوار وساذجا قليل الذكاء لكنّ الأحداث ستظهر حدّة ذكائه الفطري رغم بساطته وطبعه المتحفظ. استطاع ديرسو أوزالا أن يبرز مدى فهمه العميق للطبيعة المحيطة مكنته من إنقاذ ارسينييف مرات عديدة من الموت المحقق، لذلك كان يتحدث إلى عناصر الطبيعة كالماء والنار والمطر… كبشر حقيقيين، وفي الوقت نفسه يعبر، من خلال سلوكه، عن إنسانيته فهو يترك بقايا المؤونة وراءه علّها تسعف عابرا أو تائها في هذه البراري الموحشة. استطاع كيروساوا، كما لم يفعل غيره، أن يصور هيبة الطبيعة وأن يقدم دروسا أخلاقية من خلال العجوز ديرسو أوزالا الذي بدا حكيما متوحدا مع الطبيعة البرية رغم توحشها وخطورتها، فهو بحق فيلم يمجّد روح الصداقة الإنسانية التي جمعت ديرسو أوزالا وارسينييف في مشاهد شاعرية تنضح بروح البراءة والصفاء في علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالطبيعة.