رحيل في زمن كورونا

إعداد وتقديم: سعيد الباز

ألقى وباء كورونا بظلاله على الساحة الأدبية، فكانت وفاة الروائي الشيلي لويس سيبولفيدا(1949- 2020)Luis Sepulveda نتيجة لإصابته بالفيروس خلال أحد المهرجانات الأدبية المقامة أخيرا في البرتغال. واعتبرت هذه الوفاة المفاجئة والأولى في عالم الأدب خسارة كبيرة لصاحب أشهر رواية في أمريكا اللاتينية بعد «مائة عام من العزلة»، بتحفته الروائية «العجوز الذي كان يقرأ الروايات الغرامية»، إضافة إلى كونه من أشرس معارضي الأنظمة الديكتاتورية في أمريكا اللاتينية، ومن أكثر المدافعين عن حقوق الهنود الحمر.

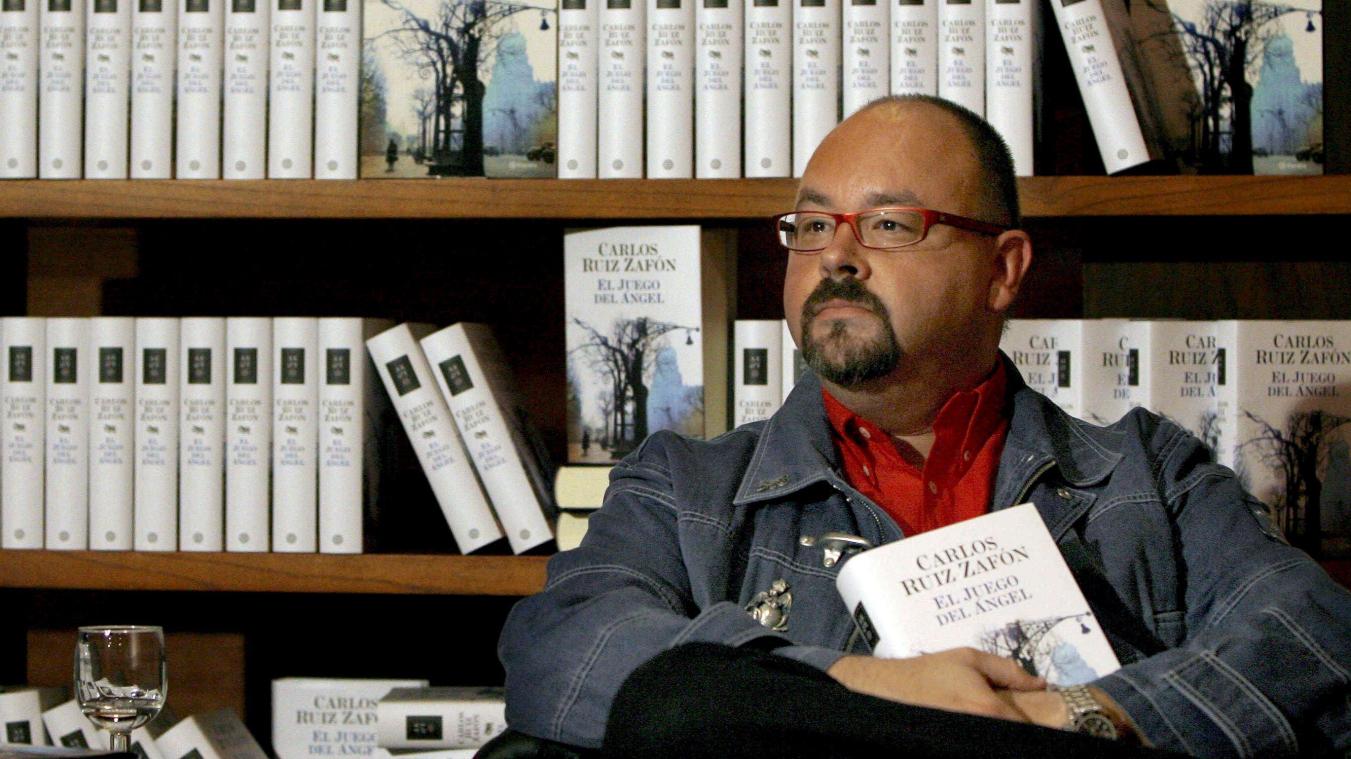

من جهة أخرى، رحل عن عالمنا العديد من الأدباء والمفكرين لأسباب متعددة لا علاقة لها بوباء كورونا، لكن، خلال هذه الفترة التي خيّم فيها الوباء على الأجواء العالمية، رحلوا في صمت رهيب لم يسمح بتوديعهم بما يليق بمكانتهم، مثل الروائي السويدي بير أولوف إينكويست (1934- 2020) Per Olov Enquist الذي نال تقديرا عالميا بفضل روايته التاريخية الشهيرة «زيارة طبيب صاحب الجلالة»، التي يرصد فيها أوّل حركة تنويرية بدأت في أوروبا، وتحديدا في الدانمارك، حيث أطلق عليها «حقبة سترونزي». أما الكاتب الإسباني كارلوس رويث زافون (1964- 2020) Carlos Ruiz Zafon فقد عاجله مرض السرطان مبكرا، وهو الكاتب الإسباني الذي كثيرا ما وصف بكونه الروائي الإسباني الأكثر مقروئية بعد ثربانتيس، خاصة في روايته «ظلّ الريح»، وصاحب أسلوب روائي متميّز طابعه الروح الغرائبية والتشويق المبهر الذي يشدّ أنفاس القارئ. وأخيرا رحل ألبير ميمي، عالم الاجتماع الفرنسي من أصول يهودية تونسية، دون أن يكمل مائة سنة من العمر، لكنّ كتابه «بورتريه المستعمَر وبورتريه المستعمِر» لا شك سيعود من جديد إلى إثارة النقاش حول أطروحته عن الاستعمار، بعد أن غطت الأحداث المرتبطة بوباء كورونا عن حدث وفاته.

لويس سيبولفيدا.. «العجوز الذي كان يقرأ الروايات الغرامية»

لويس سيبولفيدا.. «العجوز الذي كان يقرأ الروايات الغرامية»

… كان طبيب الأسنان والعجوز جالسين فوق قوارير الغاز ينظران إلى انسياب النهر. وكانا يتبادلان من حين لآخر زجاجة «الفرونتيرا» ويدخّنان سيجارات من أوراق صلبة، الوحيدة التي تقاوم الرطوبة.

– يا للشيطان يا «أنطونيو خوسيه بوليفار» لقد سدَدْتَ فمه. لم أكن أعرف فيك موهبة التحرّي هذه. لقد أذللته أمام جميع الناس، وقد استهلّ ذلك. آمل أن يرسل إليه «الجيفاريون» حشرة شائكة ذات يوم.

– لسوف تقتله امرأته. إنّها تجمع مؤنة البغض، بيد أنّها لم تحصل بعد على كفايتها منه. إنّ مثل هذه الأمور تحتاج إلى وقت.

– اسمع، لقد نسيت تماما بسبب هذا الميّت الوغد: لقد أحضرت لك كتابين.

اتّقدت عينا العجوز: كتابا غرام؟

كان «أنطونيو خوسيه بوليفار برووانيو» يقرأ الروايات الغرامية، وكان طبيب الأسنان يُمَوّنه بالكتب كلّما مرّ بالمكان. وسأل العجوز:

– هل هما حزينان؟

وأكّد طبيب الأسنان:

– حتّى ذرف الدموع.

– وفيهما أناس يتحابّون إلى الأبد؟

– كما لم يسبق أنْ أحبّ إنسان.

– ويتألمون كثيرا؟

– لقد تأكّدت من أنني لا أستطيع احتمال ذلك.

والحقّ أنّ الدكتور «روبنكوندو لواشامين» لم يكن يقرأ الروايات. وعندما ناشده العجوز أن يسدي إليه هذه الخدمة مشيرا بوضوح إلى تفضيله الآلام، وقصص الحب التي لا تبعث على الأمل، والنهايات السعيدة، فإنّ طبيب الأسنان قد أحسّ بأنّ المهمة ستكون شاقة. وكان يخشى أن يبدو مضحكا وهو يدخل مكتبة من مكتبات «غواياكيل» سائلا: «أعطني رواية غرامية حزينة جدّا وذات آلام رهيبة ونهاية سعيدة… «، فلسوف ينظر إليه بالتأكيد وكأنّه عمّة أو خالة عجوز.

… كان «أنطونيو خوسيه بوليفار برووانيو» يعرف القراءة، غير أنّه لم يكن يعرف الكتابة. فقد كان يتمكّن أكثر ما يتمكّن من خربشة اسمه لتوقيع ورقة رسمية، وقت الانتخابات على سبيل المثال، غير أنّه لمّا كانت مثل هذه الأحداث لا تحصل إلّا بشكل متباعد فقد كان يملك الوقت للنسيان.

كان يقرأ ببطء متهجّيا المقاطع، متمتما بها بصوت خافت وكأنّه يتذوقها، وعندما يتمكّن من الكلمة بأجمعها فإنّه كان يكررها دفعة واحدة. ثمّ يفعل الشيء نفسه بالجملة بأسرها، وهكذا كان يحوز العواطف والأفكار التي تحتوي عليها الصفحات. وعندما كانت فقرة تروق له بشكل استثنائي فإنّه يرددها عددا من المرات يقدّر أنّه لازم لاكتشاف مقدرة اللغة البشرية على أن تكون بمثل هذا الجمال. كان يقرأ مستعينا بعدسة مكبّرة تأتي بالدرجة الثانية من الأهمية في ترتيب أعزّ ممتلكاته، مباشرة بعد طقم الأسنان. وكان يسكن كوخا مساحته زهاء عشرة أمتار مربعة ومؤثّثا بشكل إجمالي: الفراش المعلّق المصنوع من القنب وصندوق البيرة الذي يسند السخّان العامل بالكَاز ومنضدة عالية جدّا لأنّه يوم شعر للمرة الأولى بآلام في ظهره كان قد أدرك أنّ السنين بدأت تغالبه، وقرر أن يجلس أقلّ وقت ممكن. وعليه فقد صنع هذه الطاولة الطويلة القوائم التي كان يستخدمها للأكل واقفا ولقراءة الروايات الغرامية.

بير أولوف إينكويست.. «زيارة طبيب صاحب الجلالة»

بير أولوف إينكويست.. «زيارة طبيب صاحب الجلالة»

دائس المعصرة

عُيّن فريدريخ سْترونزي طبيبا لصاحب الجلالة، الملك كريستيان السابع ملك الدنمارك، في الخامس من أبريل 1768، وبعد أربع سنوات تمّ إعدامه.

في 21 سبتمبر 1782، أي بعد عشر سنوات من ذلك التاريخ، وحينما أصبح المصطلح «فترة سترونزي» مصطلحا مألوفا، أرسل روبرت موري كيث، السفير البريطاني في الدنمارك، تقريرا لحكومته حول حادثة شهدها واعتبرها «محيّرة».

وقعت الحادثة حين حضر كيث عرضا مسرحيا على خشبة المسرح الملكيّ في كوبنهاغن، وكان الملك كريستيان السابع بين الحضور وقد وقف إلى جانبه أوفِه هوغ- غولدبيرغ، الرجل الذي آلت إليه مقاليد الحكم في الدنمارك وكان المُسيطر الفعلي على البلاد، وقد اتّخذ لقب «رئيس الوزراء».

دار التقرير حول اللقاء الذي جرى بين السفير كيث والملك.

بدأ كيث تقريره بتسجيل انطباعاته من مظهر الملك: «بدا كريستيان السابع، والذي لا يزيد عمره على 33 ربيعا، عجوزا، قصير القامة جدّا، هزيل الجسم، غائر الوجنتين، تشهد عيناه –وقد ذوى بريقهما- على حالة عقله المريض».

يضيف كيث أنّ الملك «المجنون» أخذ يجول بين الحضور في القاعة قبيل العرض وهو يتمتم ويأتي بحركات عصبية غريبة ظهرت على قسمات وجهه.

ظلت عينا غولدبيرغ تراقبان الملك طول الوقت.

الأمر الغريب كان في العلاقة بين الرجلين، كريستيان وغولدبيرغ، التي يمكن تشبيهها بالعلاقة بين مريض وشخص يعتني به، أو بين شقيقين، أو كأنّ غولدبيرغ هو والد هذا الطفل المشاكس المعتلّ. يستعمل كيث تعبيرا خاصا لوصف علاقة غولدبيرغ بالملك إذ يقول: «يكاد يحبه».

يصف أيضا العلاقة بين الرجلين على أنّها «غير طبيعية».

«غير طبيعي» في العلاقة لم يكن في أنّ هذين الرجلين اللذين كانا عدوين لدودين أثناء الثورة الدنماركية وقد لعبا فيها دورا مهما جدّا، قد تحوّلا إلى شخصين يعتمد الواحد منهما على الآخر بهذه الطريقة، إنّما «غير الطبيعي» هو أنّ الملك أخذ يتصرّف ككلب خائف لكنه مطيع، وتصرّف غولدبيرغ كسيّده الصارم والحنون. كان جلالته يتصرّف بذلّ وتملّق، بل إنّه كاد ينحني خشية وتذللا لدرجة تثير التقزز. لم يُبْدِ الحاضرون من أفراد البلاط أيّ اهتمام بالملك، بل تجاهلوه أو تراجعوا للخلف ضاحكين كلّما اقترب منهم كأنما أرادوا تجنّب حضوره المحرج.

بدا الملك وكأنّه طفل مزعج تعب منه المحيطون به.

وحده غولدبيرغ أبدى اهتماما بالملك.

كان الملك يتبع غولدبيرغ طول الوقت على بعد ثلاثة أمتار أو أربعة، فيسير خلفه بخنوع، والقلق واضح على محيّاه خشية أن يترك وحيدا. أمّا غولدبيرغ فكان يبعث للملك بإشارة صغيرة بيده بين الفينة والأخرى أو إيماءة بالرأس أو نظرة، كلما صدرت عن الملك تمتمة عالية أو تصرّف مزعج أو ابتعد الملك عن غولدبيرغ أكثر ممّا يجب.

وكان الملك يستجيب حال صدور الإشارة و«يأتي مهرولا».

ذات مرة، صدرت عن الملك تمتمة عالية ومزعجة بشكل ملحوظ، فذهب إليه غولدبيرغ، وأخذه من ذراعه برفق وهمس في أُذنه. عندها، أخذ الملك ينحني بشكل آليّ ويكرر حركته تلك، المرة تلو الأخرى، بشكل عصبيّ أشبه بتشنجات الصرع. بدا ملكُ الدنمارك كأنّه كلب يريد التعبير عن خضوعه التام وخنوعه المطلق لسيّده الأثير بكل وسيلة ممكنة. ظل الملك يكرّر الانحناء إلى أن همس غولدبيرغ في أذنه ثانية، فتوقف عندها عن القيام بتلك الحركات الغريبة وغير اللائقة بالملكيّة. عندها ربّت غولدبيرغ على خدّ الملك برفق، فكافأه الأخير بابتسامة ملؤها الامتنان والخنوع. كان المشهد مؤثّرا لدرجة أنّ عيني السفير كيث «ترقرقتا بالدموع». كتب السفير البريطاني واصفا المشهد على أنّه «تراجيدي مفعم باليأس» لدرجة لا تكاد تحتمل. كذلك علّق السفير على لطف غولدبيرغ قائلا إنّ الرجل «مستعد لتحمّل مسؤولية هذا الملك الصغير والمريض» وأنّ السخرية والازدراء اللذين ظهرا على الحاضرين لم يكن لهما أثر على ملامح غولدبيرغ، وإنّه الوحيد الذي اعتنى بالملك.

مع ذلك فإنّ تعبير «مثل كلب» تكرّر في التقرير. كان الحاكم المطلق للدنمارك يعامل من قبل الجميع مثل الكلب، الفرق بينهم وبين غولدبيرغ هو أنّه تحمّل المسؤولية، وبمحبة، تجاه هذا الكلب.

وصف كيث المشهد كالتالي: «أثارت رؤيتهما معا –وكلاهما صاحب بنية أكدّية وقامة قصيرة بشكل لافت- مشاعر غريبة يشوبها القلق، خاصة وأنّ السلطة كلها، رسميا وعمليا، كانت بيد هذين القزمين العجيبين».

ص 7 ص 8 ص 9

كارلوس زافون: أهلا بك في مقبرة الكتب المنسية

كارلوس زافون: أهلا بك في مقبرة الكتب المنسية

لن أنسى أبدا ذلك الصباح الذي اقتادني فيه والدي إلى «مقبرة الكتب المنسية». حدث الأمر في أوائل صيف العام 1945. كنّا نمشي في شوارع برشلونة التي ادلهمّت فوقها سماوات من رماد، وانصبّت الشمس من بين الضباب مثل إكليل نحاسيّ سائل على حيّ رامبلا دي سانتا مونيكا. «إياك أن تخبر أحدا بما ستراه اليوم يا دانيال»، قال والدي. «حتّى لو كان صديقك توماس».

«ألا أخبر أمي أيضا؟» سألته هامسا.

تنهّد والدي، وارتدى قناع الابتسامة الأليمة التي كانت تتبعه كظله في الحياة.

«بالتأكيد» أجابني مطأطأ الرأس. «ليس لدينا أسرار نخفيها عن أمك يا دانيال، بوسعك أن تخبرها بكل شيء».

ما إن وضعت الحرب الأهلية أوزارها حتّى اجتاحت الكوليرا البلاد وسلبت منّا والدتي. دفنّاها في مونتويك، تحت وابل من المطر، ما انقطع ليل نهار، في ذات اليوم الذي أتممت عامي الرابع. لن أنسى كيف ضاقت أنفاس والدي عندما سألته عمّا إذا كانت السماء تبكي رحيل والدتي. وبعد ستة أعوام ما زال غيابها حاضرا بقوة كصرخة خرساء مدوية، كفراغ تعجز الكلمات عن غمره. كنّا، أنا ووالدي، نسكن في شقة صغيرة في زقاق سانتا آنا، قرب ساحة الكنيسة، فوق مكتبة جدّي المتخصصة في بيع الكتب النادرة والمستعملة. كانت المكتبة أشبه ببازار سحري سيصبح ملكي في يوم من الأيام، كما كان أبي يكرر دائما. لقد نشأت بين الكتب، وبصحبة أصدقاء خياليين يسكنون صفحات الكتب الذابلة ذات الرائحة الاستثنائية. وعندما كنت صغيرا، كنت أروي لوالدتي، قبل أن أغفو، ما أتعلّمه في المدرسة والطريقة التي تجري بها الأمور أثناء النهار. لم يكن بوسعي سماع صوتها أو تحسس لمسات يديها، لكن النور الذي يشع من طيب ذكراها كان يدفئ كل أركان البيت. وكنت واثقا من أنها سوف تسمعني، أينما كانت، ما أن أغمض عينيّ وأتكلم معها. كنت على إيمان بهذا كأيّ طفل ما زال يعدّ أعوامه على أصابع يديه. وكان والدي، في بعض الأحيان، يسمعني وهو جالس في الصالة ويبكي في سرّه.

أذكر أنني استيقظت وأنا أصرخ في ذلك الصباح من شهر يونيو. كان قلبي ينبض كأنما أراد أن يفتح ممرا في صدري ليهرب منه. هرع والدي فزعا نحو غرفتي وضمّني بين ذراعيه كي يهدّئ من روعي.

«لم أعد أذكر وجه أمي، لم أعد أذكر وجه أمّي»، قلت بما تبقى لي من صوت.

ضمّني والدي إليه بشدّة أكثر.

«لا تقلق يا دانيال. أنا سأذكر وجهها نيابة عنّي وعنك».

نظر كلّ منّا في وجه الآخر، تحت ظل ممتد بين الفجر والغسق، ونحن نبحث عن كلمات لا وجود لها. فلاحظت للمرة الأولى أنّ والدي يشيخ وأنّ عينيه الكئيبتين تركّزان صوب الماضي. نهض على قدميه وحرّك الستار كي يدخل ضوء الفجر الفاتر.

«قم يا دانيال وارتد ثيابك. أودّ أن أطلعك على شيء ما».

«الآن؟ في الخامسة فجرا؟»

«ثمّة أشياء لا نستطيع رؤيتها إلّا في الظلام»، أجابني وافتعل ابتسامة غامضة لابدّ أنّه استعارها من إحدى روايات دوماس.

كان الشارع خاليا من أيّ صوت عدا خطوات عناصر الشرطة الليلية. وكانت أعمدة الإنارة في لاس رامبلاس تخفت شيئا فشيئا بالتوازي مع استيقاظ المدينة بكسل وهي تتأهب لخلع قناع الألوان الشاحبة. وعند مدخل أركو دل تياترو اتجهنا نحو الرافال تحت الأقواس الغارقة في الضباب. ومشينا في ذلك الدرب الذي يشبه الجرح. وما إن ابتعدنا عن أنوار لاس رامبلاس حتى بدأ الفجر ينير شرفات المنازل وتيجان المباني. توقف والدي عند بوابة خشبية ضخمة ومنقوشة بانت عليها آثار الرطوبة والزمان. فظهر قبالتنا ما بدا لي جثة بناء مهجور، أو ضريحا لأصداء وظلال بعيدة.

«إيّاك أن تخبر أحدا بما ستراه اليوم يا دانيال، حتّى لو كان صديقك توماس».

فتح لنا البوابة رجل له وجه طير جارح وشعر فضيّ. رمقني بنظرة لم يحدّها عنّي قيد أنملة.

«صباح الخير يا إسحاق. هذا ابني دانيال»، قال له والدي. «سيتمّ عامه الحادي عشر عمّا قريب، وسوف يتولّى شؤون المكتبة يوما ما. أرى أنّ سنه مناسبة للتعرّف إلى هذا المكان».

دعانا إسحاق للدخول بهزّة خفيفة من رأسه. كانت الردهة مسكونة بظلّ لازوردي يتمايل بين النور والظلمة، ومن هناك تظهر أدراج رخامية وممر عميق يزدهي سقفه برسومات لوجوه ملائكة وكائنات خيالية. لحقنا بالحارس إلى أن وصلنا إلى صالة دائرية تشرف عليها قبة تنهمر منها لآلئ الضوء. كان البناء كمعبد غارق في ظلام دامس. متاهة من الأروقة والرفوف العالية والمكتظة بالكتب. خلية نحل هائلة مشيّدة من أنفاق وسلالم ومنصات ودعائم: مكتبة ضخمة معجزة في هندستها وبنيانها. نظرت إلى أبي وفمي مفتوح من شدّة الذهول بينما كان يبتسم ويغمز.

«أهلا بك في مقبرة الكتب المنسية يا دانيال».

ص 13 ص 14 ص 15

ألبير ميمي.. «من بورتريه المستعمَر إلى بورتريه المستعمِر»

ألبير ميمي.. «من بورتريه المستعمَر إلى بورتريه المستعمِر»

ألبير ميمي (1920- 2020) Albert Memmi الذي توفي أخيرا عن عمر ناهز التاسعة والتسعين في باريس، كاتب وعالم اجتماع فرنسي من أصول يهودية تونسية. نال شهرة فائقة بفضل دراسته «بورتريه المستعمَر» في نهاية الخمسينات من القرن الماضي وأتبعه بجزء ثانٍ «بورتريه المستعمِر». في وقت اشتد فيه الصراع الاستعماري بين البلدان التواقة إلى التحرر والدول الاستعمارية. هذه الشهرة حجبت صورة ألبير ميمي روائيا وصاحب أوّل أنطولوجيا عن الأدب المغاربي. وتمّ تركيز الضوء على دراسته المثيرة التي حلّل فيها آليات التحكم والتسلط الاستعماري الكولونيالي في كلّ أبعادها السوسيولوجية والسيكولوجية والفلسفية، جعلتها محطّ نقاش واسع في الأوساط الفكرية والأكاديمية والإعلامية في فرنسا وأوروبا وحتى في البلدان التي ما زالت ترزح تحت نير الاستعمار، خاصّة وأنّها أتت بمقدمة للفيلسوف جان بول سارتر الذي أشاد بالكتاب وذيّل مقدمته بقولته الشهيرة: في هذا قيل كلّ شيء عن الاستعمار. أمّا الشاعر والسياسي السينغالي ليوبولد سيدار سنغور فاعتبر كتاب ألبير ميمي «وثيقة سيتخذها مؤرخو الاستعمار مرجعا».

كانت الأطروحة المركزية لكتاب ألبير ميمي تتلخّص في أنّ العلاقة التي انبنى عليها الاستعمار بين المستعمِر والمستعمَر ليست علاقة طبيعية وتتّسم بالكثير من المواراة والالتباس، وبالتالي كان منظور المستعمِر إلى البلدان المستعمَرة باعتبار شعوبها أفرادا يمتلكون مثل غيرهم من البلدان هويات معينة ومحددة ذات تاريخ ومصير مشترك، بل هم على حدّ قوله: «مثل كتلة جماعية مقهورة بقوة السلاح والاقتصاد مهمتها خدمة المستعمِر». هذا التفوق الذي أسسه الاستعمار، خاصة على المستوى الإيديولوجي، وتشكيل الذهنيات والعقليات وفق هذا التصور، كانت الغاية منه جعل المستعمَر غير قادر على المقاومة أو حتّى الفهم الصحيح لهذه العلاقة الشائكة والاستسلام إلى قدره المحتوم، أي أن يكون المستعمَر في النهاية، كما قال ألبير ميمي: «لا يشعر بالمسؤولية ولا بالذنب أو الريبة، فقد خرج من اللعبة. ولا يعتبر فاعلا في التاريخ بحال من الأحوال».