رجال المْخزن المنقرضون بعيون شابة إيطالية

قراءة حصرية لمذكرات زوجة مدير «دار الماكينة» سنة 1897

«مادالينا، زوجة المسؤول العسكري الإيطالي الذي عهد إليه السلطان الحسن الأول ببث الحياة في دار الماكينة بفاس، واشتغل بها سنوات بعد وفاة هذا السلطان المغربي الذي فارق الحياة فوق صهوة جواده وهو يتفقد مواقع الجيش.

حيث أصبح هذا المصنع قادرا على إنتاج ألفي خرطوش في اليوم وخمس بنادق، وهو إنتاج متفوق جدا بمعايير ذلك الزمان. نتحدث هنا عن فترة 1897، أي قبل الحماية الفرنسية بسنوات قليلة فقط.

هذا المسؤول الإيطالي عاد إلى بلاده في تلك السنة ليتزوج، وعادت معه زوجته «مادالينا» لكي تعيش بدورها ثلاث سنوات في فاس، كتبت عنها بكثير من الحماس الممزوج بالتأثر بنظرة غربية عن المغرب، وبالتعاطف أيضا مع تجربة زوجها.

تناولت حياة الفاسيين ورجال المخزن ومخاطر وجود أجانب بين أزقة المدينة القديمة ودروبها وكتبت عن انطباعاتها من قضايا الحياة اليومية للمغاربة عموما.

هذه المذكرات المثيرة ما كانت لتنطق بالعربية لولا مجهودات الباحث المغربي في التاريخ الدكتور مصطفى نشاط، والدكتور رضوان ناصح المتخصص في الأدب الإيطالي».

يونس جنوحي

هكذا تُرجمت مذكرات «مادالينا» إلى العربية

ربما ما كانت مذكرات «مادالينا شيزوتي فرارا»، لتعرف في الخزانة المغربية لولا المجهود الكبير الذي بذله كل من الدكتور مصطفى نشاط وزميله رضوان ناصح.

فالأول، دكتور في التاريخ بكلية الآداب، يحمل معه تجربة فاقت ثلاثة عقود في التنقيب والحفر المتواصل عن وثائق للمرحلة الاستعمارية. بينما الأستاذ مصطفى ناصح، أستاذ اللغة الإيطالية وآدابها بكلية الآداب عين الشق، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، الخبير في اللغة الإيطالية، كان بمثابة الرجل الذي يحمل ضوءا في بداية النفق وليس نهايته، ليدخل الرجلان معا مغامرة ترجمة مذكرات السيدة مادالينا التي تزوجت بالسيد «فرارا» الذي كان على رأس البعثة الإيطالية إلى المغرب بموجب اتفاقية عسكرية بين المولى الحسن الأول والإيطاليين، منتصف فترة 1880.

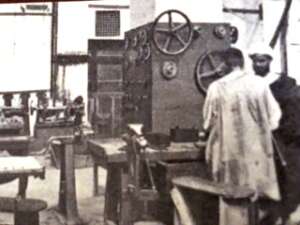

هذا الرجل كانت مهمته تنفيذ الاتفاق المغربي وتشغيل مصنع السلاح بمدينة فاس، والعمل على إنتاج الذخيرة والبنادق، والتنسيق مع الوزراء المغاربة، خصوصا الحاج المقري، بل والعمل أيضا على صناعة سفينة عسكرية مغربية في ذلك التاريخ.

أخذ هذا المسؤول الإيطالي عطلة مستحقة لكي يذهب إلى نابولي، وعاد منها متزوجا، وقرر أن يصطحب معه زوجته لكي تُنير بجمالها ظلام المنزل الذي وضعه «المْخزن» رهن إشارته لتنفيذ مهمته في فاس. وأصبح وصول «مادالينا» حدثا في فاس، سنة 1897، وعاشت ثلاث سنوات في المغرب قبل أن تغادره سنة 1900. وقررت أن تكتب مذكراتها سنة 1912، لكي تخلد لذكرى زوجها.

خروج هذه التجربة باللغة العربية ميلاد جديد لـ«مادالينا» التي أحبت فاس والمغاربة بطريقتها الخاصة. وهنا، ننشر أقوى ما جاء في هذه المذكرات التي يصعب فعلا التقاط أقوى مضامينها، ما دامت دفتا الكتاب، الذي أصدره الباحثان المغربيان أخيرا، وحجبته عنا ظروف الجائحة، أشبه بإعصار حقيقي من الأحداث والمواقف والقصص.

أجواء وجود الأجانب بفاس قبل أزيد من 120 سنة

«وإذا ما نطق أحد المتعصبين ببعض الشتائم في حق زوجي فإن بعض الأشخاص دائما ما كانوا يردون عليه: اصمت إنه كبير معمل الأسلحة. وبينما كنا هناك، وقع حادث خطير خلال شهر رمضان لأحد الإيطاليين الذي كانت إقامته عابرة بفاس. وهو الدكتور غارسيا الذي كان منعدم الخبرة. ولربما كانت له بعض المعلومات عن الصيدلة والكيمياء. لكنه لم يكن فعلا قد حصل على شهادة من أي جامعة. كان أنموذجا للمغامر. وحدث أن كان يمشي بلباس أوربي دونما أي جندي يرافقه بأزقة فاس المظلمة التي تمثل دائما مركزا للخرافة والتشدد. وهو يرسل دخانا كثيفا بارزا أمام تلك الدكاكين الكئيبة. كل ذلك لم يكن ليمر دون جلب الأنظار.

أحيط غارسيا بحشد كبير من المجانين. ما جعله يدافع عن نفسه، فهددهم بمسدس كان يحمله معه، وكان محظوظا لما تمكن من اللجوء إلى مركز البريد الفرنسي بملابس ممزقة بعد أن عانى من رعب حقيقي. وبعد أن أخذنا على عاتقنا حل هذه النازلة كان علينا أن نقر بأن في هذه الحالة، كما في معظم الصراعات ما بين الأوربيين والسكان المحليين، كان الإيطالي هو المسؤول عما حدث. وهذا الذي جرى للدكتور غارسيا يذكرني بملاحظة خاصة أعرضها في هذه المناسبة، والتي يمكن أن تساعد أكثر على رسم الشخصية المغربية. فعندما كانت تحصل الاضطرابات بالمدينة، لم يكن يريد لا المقري ولا التراجمة بمعمل الأسلحة أن يعود زوجي إلى المنزل برفقة عبد الله وحده. بل أن يكون مرافقا بخمسة عساكر وعلى رأسهم قائد الفرقة بنفسه».

المغاربة كانوا يخشون رجال المخزن. هذا واضح. ورغم أن صاحبة المذكرات، السيدة «مادالينا»، كانت هنا على قدر من «الصراحة» مع أبناء جنسيتها من الإيطاليين خصوصا ثم الأوربيين، إلا أنها في مواضع أخرى من مذكراتها عن المغرب، تحدثت بكثير من الإيجابية. فرغم أنها كانت تكتب باعتبارها زوجة المسؤول العسكري الإيطالي عن «دار الماكينة»، إلا أنها أيضا لم تكن تنسى أنها امرأة في مدينة فاس التي كانت تروج عنها وقتها، أي ما بين 1897 و1900، حكايات من عالم ألف ليلة وليلة.

دار الماكينة بعيون إيطالية

مصنع فاس المنسي الذي أنتج ألفي رصاصة في اليوم

مادالينا «فيرّارا»، بتشديد على الراء الأولى، للاسم العائلي الذي ورثته بعد زواجها من السيد «فيرارا» المسؤول العسكري الإيطالي الذي عرف دار المخزن ودخل إليها من أوسع الأبواب باعتباره خبيرا في صناعة السلاح والتموين العسكري. «أعارته» بلاده إلى المغرب خلال فترة حكم المولى الحسن الأول، وقبل وفاته بسنوات، حيث اشتغل بالقرب من السلطان المغربي على إنشاء وحدات صناعة البنادق والذخيرة بل وشمل الأمر أيضا العمل على بارجة بحرية مغربية حديثة في ذلك التاريخ، لكي يحمي المغرب حدوده البحرية. ربما ما كانت سيرة هذا الرجل لتعرف لولا أن زوجته كتبت هذه المذكرات عن أيامها المغربية والتي جاء فيها:

«كان لفكرة إنشاء معمل إيطالي للأسلحة أنصار وداعمون عنيدون على رأسهم عقليتان واسعتان جدا، إحداهما إسلامية والأخرى مسيحية، فالأولى كانت لرجل السياسة الصقلي العظيم الذي كان يريد لإيطاليا الشابة القوية بطاقاتها أن تحافظ على مكانة ذات أهمية أساسية بأوروبا، حتى على حساب النفقات التي كان الاقتصاديون يتخوفون من عدم كفاية ميزانيتها. والعقلية الأخرى كان يمثلها مولاي الحسن، أحد أكبر أذكياء ملوك المغرب الذي خطط كما ذكرت عدة مرات لنقل بلده اعتمادا على وسائله الخاصة إلى مستوى البلدان المتمدنة، وظن أن الإيطاليين كانوا الأدوات الأنسب لتحقيق أهدافه، لأنهم لم تكن لديهم بالمغرب أطماع كما هو حال فرنسا وإنجلترا وإسبانيا، وبالتالي لن يقوضوا استقلال المغرب. وإضافة إلى ذلك، كانت للإيطاليين حظوة لدى مولاي الحسن بفضل التاريخ المشرق الذي كتبوه لاستقلال بلدهم بعد سنوات من التعذيب والبطولات. إن شعبا خاض حربا ملحمية للتخلص من نير الاحتلال الخارجي، لا يمكن أن يصبح بدوره مؤيدا للعبودية.

وحوالي سنة 1887 كل العوامل ساهمت في تبلور موقف أخلاقي بإيطاليا من الدرجة الأولى تجاه المغرب الذي كان يجسد طموح توسع حكومتنا فضلا عن طلف السلطان المغربي تجاهنا. وحرصه على التقدم وثقة السكان وكفاءة وذكاء ممثلينا بطنجة ومعرفتهم العميقة بالعنصر المغربي. فعلا، بينما كان السيد «كنتاكللي» (وزير مفوض لإيطاليا بالمغرب) المستقر بفاس بسلطات كاملة، كان ينتزع امتيازات مهمة بقدرة وعزم من المغاربة المعارضين للمشروع الإيطالي، والذين كانت تحرضهم الدول الأوربية المنافسة بالمغرب. وهناك انتصاران كبيران حققهما وهما المعاهدة من أجل إنشاء مصنع الأسلحة بفاس وتشغيله، ثم لجنة إنشاء السفينة البحرية المسماة البشير لفائدة البحرية المغربية التي عهد بها لورش «أورلاندو» بليفورنو.

اكتملت في نهاية 1893 أشغال ورشة معمل الأسلحة المهيب مع مختبر الخراطيش ومختبر إعداد فلمينات الزئبق، وهو عمل جدير بأن يتم بأي مركز أوربي. والذي نجح في إنتاج خمس بنادق وألف خرطوشة في اليوم مكتملة الصنع. مما يمثل إنجازا عظيما في بلد منغلق كثيرا على الحضارة».

الكلام هنا للسيدة مادالينا، زوجة المسؤول العسكري الإيطالي «فرارا» الذي اشتغل لسنوات في فاس. جاء إلى المدينة عازبا قبل أزيد من ثماني سنوات، لكي يشتغل على تأسيس مصنع السلاح أو «دار الماكينة» التي يعرفها الفاسيون جيدا. وعاد إلى إيطاليا في عطلة، ثم عاد منها إلى فاس متزوجا ليصبح زواجه حديث الوزراء المغاربة.

قضية مصنع السلاح والاتفاق العسكري بين المغرب وإيطاليا تعتبر من الملفات المنسية للطموح العسكري المغربي. فكيف بدأت هذه السيدة رحلتها إلى المغرب لكي توثق لهذه المرحلة من التاريخ المغربي- الإيطالي المشترك؟

من نابولي إلى لقاء «طاليان» طنجة وأثريائها

القدوم من إيطاليا إلى المغرب سنة 1897 كان قرارا صعبا، بل ومقلقا، باستحضار الفرق بين البلدين وقتها. المجيء إلى فاس، مع كل ما يُكتب عنها في ذلك التاريخ في الصحافة الأوربية، كان أشبه بالذهاب إلى رحلة نحو «الفضاء» بدون معدات. لكن صاحبة هذه المذكرات كان لها رأي آخر.

تحكي مادالينا: «.. لا يجب أن نعتقد أن السفر إلى المغرب كان خطيرا جدا. خاصة في تلك الفترة التي لم يكن هناك أي حامية أوربية تحمي المسافرين. إن السفر والإقامة بين المغاربة بدون إزعاج وباحترام، يتوقف تقريبا على السلوك الأوربي فبكثير من الجدية والكياسة، مع مراعاة التقاليد المحلية، وخاصة ما يتعلق منها بالديانة، إن لم نظفر لربما بمحبة المسلمين، فإننا سننجح في الظفر بتقدير أكثر المتعصبين منهم.

اعتمدت المرحلة الأولى من الرحلة إلى إحدى أراضي النبي السعيدة على كل وسائل الحضارة المعاصرة المتاحة». هنا تحكي كاتبة هذه المذكرات الإيطالية عن إعجابها بمنطقة جبل طارق حيث كان الإنجليز يسيرون المكان وكان في استقبالهم هناك القنصل الإيطالي. إذ لم يكن الأخير ليفوت عملية استقبال الفريق الذي كان يتوجه إلى فاس، ليضطلع بمهمة بثقل الإشراف على «دار الماكينة»، مصنع سلاح جهاز «المخزن» المغربي.

وبعد ذلك، اختصارا للتفاصيل، انتقلت الكاتبة إلى وصف أجواء الوصول إلى طنجة، والتي انتقلت منها إلى فاس. تقول: «نظرا للمسؤولية الرسمية لزوجي، فقد كان في انتظارنا على الرصيف كل أعضاء الجالية الإيطالية وبعض الأصدقاء من الأجانب. كان هناك السيد الوزير القائد «ملموزي» وابنته «أوجينيا»، شابة لطيفة في العشرينيات من عمرها وهي حاليا زوجة الكمندار جيانتللي الكاتب المهم لمفوضيتنا مع زوجته. والسيد بيرديكاريس وهو أمريكي غني جدا ومهذب استقر بطنجة لإعجابه بها وكان عليه أن يعاني في ما بعد من ابتزاز قاطع الطريق الريسولي. ثم الفارس أكيلي بيتري وهو تاجر توسكاني كبير كان يقضي للإيطاليين حوائجهم في المغرب. كنت هناك في مهمة كاملة باعتباري زوجة قائد البعثة العسكرية الإيطالية. لكن على الفور تخلصت من حرج الضيافة ووديتها.

لا زلت أرى نفسي بين السيد الوزير والسيد «برديكاريس» عبر الأزقة الضيقة والمنعرجة التي تؤدي إلى أحد الفنادق الكثيرة بطنجة، مبددة لكل خجل وسعيدة، وأنا أختصر الطريق من خلال محادثة ممتعة بعيدة عن الطابع الدبلوماسي، لكنها حميمة ومألوفة.

شرعت في طنجة أكون فكرة عن العنصر الإسلامي الذي كان علي من الآن فصاعدا أن أتعايش معه، وحيث كان علي أن أستقبل الزيارات وأردها، وأقوم بجولات ممتعة، وأحضر للحفلات ووجبات الغذاء والشاي المقامة على شرفنا، بينما كان زوجي يهتم ولربما «خوان» أكثر، بالاستعدادات بجدية للرحلة بداخل البلاد، وبالتعامل مع سائقي بغال القافلة وإعداد الخيام والدواب، وإحضار جنود الحراسة للاعتناء بوزيرنا وكاتب مفوضيتنا، والرسائل والحراسة وتموين المخيم من لدن النائب المغربي آنذاك سيدي محمد الطريس.

حدثت مناقشة كبيرة حول طريقة سفري، فقام زوجي و«خوان» اللذان لا غنى عنهما، وهما الشخصان الأكثر تأهيلا، بوضع سرج لي على الطريقة الإسبانية. وهو أشبه بالمقعد يوضع على ظهر البغلة أو الحمار، لكن لما رأيت هذه الأداة التي تنعدم فيها الجمالية ويشك بالأحرى في توازنها، قبلت نصيحة زوجة كاتب مفوضيتنا التي كانت متمرسة على السفر، والتي استعملته بدورها، واشترى لي زوجي حصانا صغيرا وجميلا وشابا، لكنه مطيع ومنصاع فعلا، وهو حيوان رشيق ذو جلد أبيض لؤلؤي وخياشيم وردية».

داخل منزل المسؤول الإيطالي عن مصنع السلاح بفاس

في اليوم الحادي والعشرين من أحد أيام الآحاد الجميلة من شهر نونبر سنة 1897، وفي جو ربيعي من هذه الفترة يبهج السواحل المغربية الجميلة، انطلقنا من طنجة على امتداد الطريق في صحبة الأشخاص أنفسهم المهذبين الذين استقبلونا على رصيف ميناء طنجة. إن الشعور بالأسى الذي أحدثه في نفسي توديع آخر نقطة من الأرض الحضارية، انطفأ بداخلي بفعل الرغبة الجامحة التي ستمكنني من التعرف على سحر العالم الشرقي الذي قرأت وسمعت عنه كثيرا، والذي تمكنت من دراسته في كل مميزاته الدقيقة.

بالنسبة لي، شكل سير الهوينى لموكب القافلة أول مشهد عظيم.

بين أخاديد الأرض التي كانت تمثل الطرقات بالمغرب، افتتح فارسان مغربیان السير، وقد أمدنا بهما المخزن من أجل مساعدتنا على طول الطريق، ويسميان «المخازنية». كلاهما كانا من البدو، ويشبهان الشخصيات الجميلة المسرحية، يرتديان عباءات بيضاء مرفرفة، وكانا يحملان عبر السرج بنادق من المأسورة الملساء، ومن سبطانة طويلة ورقيقة في غاية الجمال الفني، لكنها لا تصلح لإطلاق النار. كان أحد الفارسين يدعى «القائد محمد»، والآخر يسمى «القائد فترا»؟ كان شكل القائد محمد عربيا مألوفا، كما يدل عليه اسمه، لكن «القائد فتزا» كان أكثر تميزا ببشرة سوداء مثل الحبر، وله عينان براقتان وشفتان بارزتان، وأنف كبير أفطس وفم يشبه الفرن ينقصه اثنان من القواطع. ورأسه كبير بشعر كثيف. وهي سمات تشير إلى أن أصله من السودان. كل ذلك يدل على أنه من أبناء العبيد».

تحكي السيدة مادالينا شيزوتي كيف أنها عاشت نقاشا مع زوجها حول طريقة سفرها إلى فاس، حيث رغبت في امتطاء الخيل بنفسها، حيث عين لها شابا مغربيا اسمه «علي» ليتكلف بمراقبة الفرس الذي تركبه أثناء الرحلة وأن يكون خادمها أيضا. ومن الطريف أنها ذكرت في هذه المذكرات أن «علي» كان يسير المسافة بين طنجة وفاس راجلا، يتقدم الحصان الذي تركبه، ويمهد لها الطريق ويقطع الأشواك عند اقتحام غابة في الطريق، بل وجمع لها الزهور.

مع اقتراب الوصول إلى فاس، كانت المشاعر تختلط عند هذه السيدة الأوربية، غير العادية، بحكم أنها كانت زوجة المسؤول العسكري الإيطالي الأول عن رعاية مصنع السلاح بموجب الاتفاق بين المغرب وإيطاليا.

تقول إن الرحلة لم تكن سهلة، إذ كان التنقل في المغرب خلال تلك الفترة من التاريخ، يقتضي نصب الخيام وجمعها يوميا، وتنظيم وجبات الطعام مع صعوبة عملية الطبخ، وهي العمليات التي كانت تحتاج إلى أعداد كبيرة من الخدم. تقول إن الضجيج الناتج عن اشتغال هؤلاء «الخدم» كان كبيرا لكنها اعتادت عليه مع الوقت، وبفضله كانت تحس أثناء توجهها إلى النوم كما لو أنها في فندق مصنف، وليس في العراء.

الوصول إلى فاس، كان حدثا مثيرا في حياة مادالينا حيث كان زوجها، المسؤول العسكري، يحكي لها عن المنزل الذي وضع رهن إشارته في فاس لإنجاز مهمته العسكرية المتمثلة في تشغيل مصنع السلاح، وكانت تترقب رؤية المكان بنفسها. تقول: «شاهدت منازل جميلة جدا بفاس لدى الشخصيات المرموقة بالمدينة، وهي جديرة بالأوصاف الرائعة التي كنا نسمع بها منذ طفولتنا عن منازل السلاطين والخلفاء. لكننا نحن المساكين التائهين ممثلي الحضارة الملعونة باسم الاستقلال المقدس، بالكاد سُمح لنا بأرض التطرف بفضاء ضروري للعيش والتحرك فيه. ويمكن أن نعتبر أنفسنا محظوظين بالحصول على سكن خاص بنا من السلطة الشريفة. في حين، كثيرا ما ظل الأوربيون المقيمون بالمدينة والذين لم يكونوا ينوون المكوث لمدة طويلة بها مخيمين خارج أحد أبوابها لعدة أشهر . فالسيد «كابا» على الرغم من أن السلطان عينه كرئيس تقني لتكوين عمال مصنع خيمة أقيمت بحديقتنا، وهو ينتظر من المخزن أن يمكنه من مسكن والأسلحة، ظل لمدة شهرين ينام داخل خيمة أقيمت بحديقتنا وهو ينتظر من المخزن أن يمكنه من مسكن.

وفي الفترة التي كنت خلالها بفاس، تمكن القائدان التقنيان في نهاية المطاف من الحصول على سكن كان يقطنه الكولونيل «بريكولي» المبتكر الشهير لفكرة مصنع الأسلحة، ومنفذ العبقرية والمعرفة الإيطالية. كان السيد «كابا» يعيش مع أسرة السيد «بابوني» تحت الادارة الحكيمة والناجعة لزوجة هذا الأخير. كانت ربة بيت خبيرة جدا، وقادرة على إيجاد المصادر لتغطية النقص الذي لا مفر منه بمدينة مغربية خالصة.

سكنت بالمنزل الذي كان زوجي قد قضى به سبع أو ثمان سنوات أعزب، وقد اجتمعت به الفوضى واللامبالاة، فضلا عن ضيق المكان، كنتيجة طبيعية لغياب بصمة المرأة به وزادت هذه الفوضى واللامبالاة بفعل غياب صاحب المنزل عنه وعودته إليه بعد ستة أشهر. دخلنا المنزل عبر مدخل واسع شيئا ما، لكن جدرانه كانت صفراء وكثيرة الغبار، وثمة بقايا لزراب وحصير قديم، وحاويات لإعداد الشاي، ومواقد محمولة مصنوعة من الحديد، كان هناك سرجان عربیان رائعان وضعا على مسندين يفتقران إلى الإتقان، ومن حسن الحظ أن جمال السرجين يذكر بأن الجميل موجود بكثرة أيضا لدى المتشددين المسلمين. كان المدخل يستغل كسكن لحراسنا حيث كانوا ينامون ويأكلون ويدخنون الكيف، وهو نوع من الأفيون كان المغاربة يدخنونه عن طريق غليون قصير، ما يجعلهم يعلمون أحلام اليقظة بحور جنة محمد. وينزع عنهم وضوح العقل ويقظته».

مع الصدر الأعظم محمد المقري.. من الجلابة إلى السروال الأوربي

ذكرت مادالينا تفاصيل مغرقة في وصف المنزل الذي وضعه «المخزن» المغربي رهن إشارة زوجها. حياة جديدة تمتعت بها في المغرب، لم تكن تحلم بها في إيطاليا. وبعد أن فصلت في معاناتها مع القطط وأجواء مدينة فاس خلال القرن الماضي، انتقلت إلى أكثر فصول الكتاب أهمية وإثارة، حيث تطرقت إلى الوزير محمد المقري، الذي أصبح لاحقا يتمتع بصلاحيات لم تتوفر لغيره من الوزراء في تاريخ المغرب، حيث أصبح الصدر الأعظم ورئيس الوزراء واشتغل مع السلطان مولاي يوسف ومع السلطان محمد بن يوسف، وكان من بين الشخصيات المغربية التي تقربت من فرنسا، ليغادر المغرب عند عودة الملك الراحل محمد الخامس من المنفى سنة 1955.

بطبيعة الحال، فإن مادالينا تعرفت من خلال زوجها على الحاج المقري في الفترة ما بين 1897 و1900، وتحدثت عن وزير طموح، جزائري الأصل كان يخطط في الظل ليمارس دوره التاريخي ويفتح منزله في وجه الأجانب، وهو أمر قلما يقوم به وزير مغربي في ذلك الوقت. تقول:

«كان لباسه نظيفا كما هو الشأن بالنسبة إلى كل أثرياء البلد. وهو ما كان ينسجم مع صفاته المهذبة. (..) بمجرد ما التقى بزوجي ثانية بمصنع الأسلحة وعلم بزواجه وبمقدمي إلى فاس، دعانا لزيارة منزله ومشاركته وجبة غداء بحضور باقي أعضاء البعثة الإيطالية. كنت في غاية السعادة بهذه المناسبة التي سمحت لي بزيارة أحد أغنى المنازل الجميلة والفخمة بالمدينة. وأن أبدأ في دراسة عاداتها.

كانت الأشغال بمنزل المقري قد بلغت نهايتها. ولم يكن قد سكن به بعد. بينما كان يقيم بآخر وسط المدينة. فالمنزل الجديد كان يوجد بالحي نفسه الذي نسكنه. ولا يبعد عنه إلا قليلا».

فصلت مادالينا في وصف منزل المقري ومراحل الوليمة الفخمة التي أقامها على شرفها باعتبارها زوجة جديدة للمسؤول العسكري الإيطالي الذي قضى سنوات مع رجال المخزن وأصبح يعرف طباعهم.

المثير أن الحاج المقري خصص لضيفته وزوجها عرضا بهلوانيا للترحيب بها. وهو ما يتنافى مع بعض ما كُتب عن الحاج المقري وعلاقته بالأجانب خلال بداية القرن الماضي، حيث أشيع عنه أنه كان في البداية معاديا للجنسيات الأوربية باستثناء الفرنسيين، لكن رواية مادالينا هنا تنسف تلك الروايات. وتحكي: «ولإضفاء الانشراح على المجلس، استقدم المقري مهرجا شبيها بمهرجي العصر الوسيط. كان قصيرا ذا وجه دائري وبه حمرة يثير الفضول جدا، يرتدي سروالا أبيض واسعا وقصيرا وسترة زرقاء، زرقة السماء بالمناطق الجنوبية، وقبعة من القطن ذات شكل مخروطي على الرأس تشبه القبعات التي توضع عند النوم، وكان غريبا ومضحكا. شرع في ضبط صوت البوق وفي إنشاد أغنيتين من الأغاني المغربية ذات النوتة الطويلة والرتيبة والحزينة شيئا ما، ولإضفاء البهجة، انتهى بتقليد أصوات الكلاب والقطط التي تتغيّى الحب فوق السطوح بليلة جميلة من شهر مايو.

كان إلى جانبه بهلوان شبيه بلاعبي الجمباز الذين تنقصهم المهارة، والذين نشاهدهم بالمعارض وبالساحات، حيث يمشي اللاعب على يديه على الأرض ورجلاه إلى الأعلى، وهو يطلق أنواعا من المستملحات وتعابير بقسمات وجهه قصد الإضحاك. ضحكنا وضحك المقري أكثر، وذلك لسهولة ضحك المغاربة وليشر حصول التسلية لديهم بالأشياء البسيطة جدا، وهذا يتأتى لهم أيضا في خضم حياتهم التي يقضونها مستمتعين باللذات».

لكن مادالينا حكت، في آخر كلامها عن الحاج المقري، ما يلي: «تغير الآن مظهر الحاج المقري كثيرا، فالبرنس والسلهام والجلابة تركت المجال للألبسة الأوربية، والبلغة الصفراء عوضت بالأحذية الطويلة المصبوغة. والبغلة البدائية عوضت بالعربة. وربما أيضا بالسيارة. لكن عمق المقري لم يتغير. فصفات الحكمة والبراعة والمودة لديه ظلت دون تغيير وتعود نجاحاته في جزء كبير منها إلى هذه الصفات».

هنا، تتحدث مادالينا عن التغير الذي عرفته حياة الحاج المقري بعد سنة 1912، وهي السنة التي ألفت فيها هذا الكتاب، حيث استمرت علاقتها بالمغاربة أصدقاء زوجها بعد عودته إلى إيطاليا وانتهاء مهمته الرسمية في فاس.