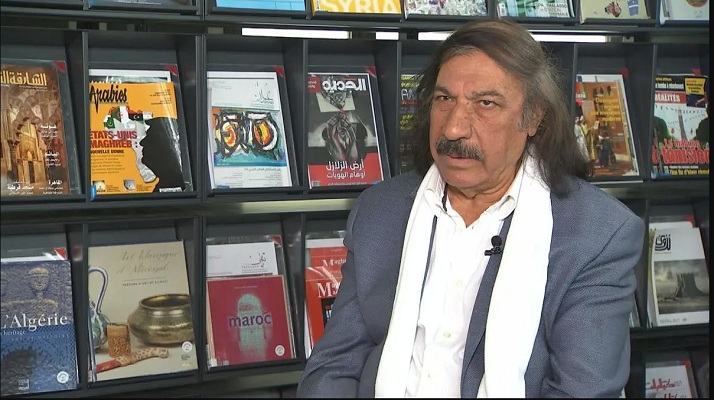

يحتل الكاتب السوري خليل النعيمي مكانة بارزة في الأدب العربي الحديث، خصوصاً في جنسي الرواية وأدب الرحلة. ولد في بادية الشام، وعاش طفولته وصباه مترحلاً مع قبيلته في سهوب البادية السورية. درس الطب والفلسفة بدمشق وباريس في تخصص الجراحة. يقيم في باريس منذ أكثر من عشرين عاماً. صدرت له عدّة أعمال روائية، نذكر منها: الشيء، القطيعة، تفريغ الكائن، مديح الهرب، دمشق 77، آخر رواياته «زهر القطن». وله في أدب الرحلة: مخيلة الأمكنة، كتاب الهند. حلّ ضيفاً على مدينة أكادير بدعوة خاصة من بيت الرواية في المغرب. هنا حوار ممتع ومفيد معه.

حاوره: محمود عبد الغني

– أتيتَ إلى مدينة أكادير للمشاركة في ندوة ينظمها بيت الرواية بالمغرب في موضوع «رواية الصحراء».. أنت المعروف بكتابات كثيرة عن رحلاتك إلى صحارى العالم.

+ كتبت كثيراً عن الصحراء، عن صحارى العالم، أيضاً. الصحراء كانت الأرض الأولى التي نشأت عليها، ومنها تعلمت الصبر والاحتمال والتعدد والمثابرة والحرية والإخلاص. وكلها، كما أتصوّر الآن، مفهومات إنسانية كونية لا مجال للقفز فوقها أثناء الحياة. وهي كلها نتعلمها مع المعلمين، في المدن، لكننا في الصحراء نتعلمها من الطبيعة الأم التي تبهرها بقوة منطقها وأساليب تعليمها التي لا تنسى. مَنْ عاش فعلاً في الصحراء يدرك تماماً ما أقول.

روايتي الأخيرة «زهر القطن» تحاول الولوج إلى أعماق الصحراء الأولى التي كبرت بين شعابها: صحراء «بادية الشام» التي هي الامتداد الشمالي للصحراء العربية الكبرى التي تبدأ في الجزيرة العربية، بعيداً في الجنوب. وكنت قد كتبت من قبل عن عدد من الصحارى الكونية المشهورة، مثل صحراء «آتاكاما» في التشيلي تحت سفوح جبال «الآنديز» العظيمة، وسأثبت هنا شذرات مما كتبت عنها، إذا سمحت. وهو فصل صغير في كتابي عن أدب الرحلة: «قراءة العالم» الصادر عن المؤسسة العربية، في بيروت.

«لاغونا ميسكانتي» هي أهمُّ البحيرات في صحراء «آتاكاما»، في أعالي جبال الأنديز، وأكثرها بَداعة. وهي تقع على ارتفاع 4300 متر فوق سطح البحر. وكل ما يخطر لك وأنتَ تراها عن كثب، أنها بحيرة هائلة مثل صحن خرافي محمول بأركان الجبال البركانية التي تفَجَّرَتْ عنها، ذات يوم. تسطع الشمس فوقها بهدوء، كأنها لا تريد أن تؤذيَها. الصمت المُلْتَبس الذي يُخَيِّم فوقها، يملأ سُفوح الهضاب المحيطة بها بهالة مسالمة. لكأنه، هو الآخر، يريد أن يؤكد لها أن الفَوَران الجَبَليّ ليس مطروحًا، الآن. وأن التفجّر الذي أنجزها، في سحيق الزمان، صار في طوايا التاريخ الجيولوجي. لكن لا شيء يحول دون حدوثه مرة أخرى. يحذِّرُها.

مشهد لا مثيل له على سطح الكوكب الأرضي: مشهد هذه البحيرة المحمولة فوق أكتاف الجبال. الماء الأزرق الهادئ، والضوء اللازوردي المتماسك، والسراب الخفيف الذي له لون الحليب المشَرَّب بالورد، ونسيم الصحراء العليل المُحَمَّل بأريج الشجر اليابس، وأبهة الأنديز المستقرة في أعلى الكون، وأشياء أخرى كثيرة لا أريد حتى أن أذكرها، ومنها ما لا أستطيع؛ لأن العَيْن لا تَـتَّسِع. وأجدني أردد في قلبي المفعم بهذا كله: ليكن الله في عوني إزاء كل هذا الجَمال.

أجلس وحيدًا في صمت الجبل المهيب. أملأ عينيَّ من زُرقَة الماء الراكد كالزمرد في الحضيض. السماء، من هنا، تبدو أكثر زُرقة. والريح التي تجيء إلينا سالكة فجاج الجبال تصلنا محمَّلة برطوبة الثلوج في الأعالي. ولأن الروعة الكونية تأخذني، لا أعود أرى فوهات البراكين، حولي، وهي تنفث دخانها بهدوء آسر. براكين الأنديز التي لا تُحصى، وتحرس هذا الكوزموس اللامتناهي، كما يقول الهنود. الهنود الحكماء الذين، هم، وحدهم، عرفوا قَدْر هذا الكون، وأدركوا كيف يتعاملون مع ظواهره، قبل أن يدمرهم غُزاة أوربا الجهلاء.

دخان حريق الماء في صحراء «آتاكاما» التشيلية

وإنْ سمحت لي، سأضيف مقطعاً عن الصحراء في «موريتانيا» وهو نص منشور في كتابي: «مخيّلة الأمكنة».

«أجمل الكلمات نكتبها على أوراق من غبار.

وأي غبار يملأ الأرض نورا سوى الرمل؟

صحارى وشموس، سبخ وكثبان. ريح ورذاذ. كائنات تتحرك باستمرار وبلا صوت. رجال زرق وسود، وحمى من خشب ومن أسانيد. أكواخ من تراب يابس ومن حشيش. أكواخ مرمية على الشاطئ، مملوءة ببشر تكوخ حتى ماع! بشر من زبد وقشور. أية لغة تتكلمها الطبيعة هذا النهار؟ وكيف يسكن الريح هذا الخلاء؟ كيف أصف صحراء موريتانيا؟ كيف ألم ببحر الرمال السماوية؟

الصحارى مدن. مدن عماراتها الكثبان، وشوارعها الوديان، ملكتها الشمس، وسيدها القمر، رقباؤها النسور، وقادتها الأسود. حكماؤها الثعالب، ونساؤها الغزلان، تجوبها الريح بلا تمييز، ويصعقها الضوء بلا رحمة. سكانها شتى ومؤتلفون. يجمعهم «حب البقاء»، ويفرقهم الجوع، تكفيهم اللقمة، ويسعدهم الشبع، متساوون تحت وطأة الشمس، وعواصف الرمل. لا يفرق النوء بينهم، ولا يتواطأ مع أحد منهم، لا يقتلون عبثا، ولا يقتلون، حتى الأشجار تتمتع فيها بحق الحياة، لا فرق فيها بين حي وآخر إلا في مقاومته للهلاك.

هنا أكتشف أن «المطلق» ليس سوى أكذوبة. أكذوبة روجها الذين متعتهم الحياة بما حرمت هؤلاء منه! شيء واحد سأقتنع به: إرادة الحياة. فلكي يحيا الكائن عليه أن يتجاوز حتى طاقته على التحمل! فإذا كانت «إرادة المعرفة» ليست شيئا أساسيا في هذا الغبار المضيء، فإن إرادة الحياة، على العكس منها، هي المحرك الأساسي لكل شيء. لكل هؤلاء البشر الواقفين تحت وطأة الشمس بلا امتعاض! لا يشربون لأنهم جبلوا على الظمأ، ولا يأكلون لأنهم جياع باستمرار! لا يلبسون لأنهم شبه عراة. ولا يسكنون سوى الريح والصديد: صديد الأسماك المجففة بالرمل والشمس».

– ما الذي يميز علاقة الرواية بالصحراء عن علاقتها بباقي الفضاءات؟

+ الصحراء ليست فضاء جغرافياً، فحسب، إنها فكرة. فكرة عن العالم أولاً، وعن الذات، ثانياً. وهي، بهذا المعنى، نوع من التصوّر الشخصيّ للعالم يعبّر عنه، ويمارسه، مَنْ عاش فيها، أو مَنْ اكتشف مقوّمات الوجود الكامنة في ثناياها. كتابة الصحراء، إذن، سلوك كتابي خاص أكثر ممّا هي كتابة وصفية، أو إنشائية، أو فولكلورية، أو استيهامية.

تخييل الصحراء كتابياً، ليس هو الصحراء نفسها، حتى عندما يمتلك الكاتب نفس بنيتها التاريخية. لأن الصحراء، في النهاية، مكان، مكان شبه ثابت آنيّاً، وهو، في الحقيقة، متحرّك باستمرار، وإنْ بدا لنا أنه لا يغيّر ماهيته بشكل جذري إلاّ نادراً. أما الكتابة فهي معرفة وأحاسيس وارتكاسات عظمى داخل ذات الكاتب، تقترب، أحياناً، من الانفجار أكثر مما تقترب من التأمّل. وإذا كانت مادة الكتابة لُغَوية، فإن مادة الصحراء هي الضوء والفضاء اللامحدود. مِن أين، إذن، لمن يكتب عن الصحراء إمكانية اللحاق بكتلة الضوء العابر، وحركة الرمل اللامتناهية؟ نصّ يملك مثل هذه الخصوصية الفيزيائية والحيوية معاً، وحده، جدير بأن يدعى نصّاً صحراوياً.

– هل ترسخت نصوص الصحراء في الأدب العربي الحديث؟

+ لا، لم تترسّخ. لأن العالم العربي الحديث عالم مقلِّد. والمقلِّد لا ينزع إلاّ إلى ترسيخ مَنْ يقلّده. ومن جهة أخرى ما أهمية الترسيخ الذي يعني الموت والسكون والأبدية. الفعل الإبداعي فعل حيّ وخلاّق وهو بطبيعته ضد التَرسُّخ والهُمود. وأنا أعتقد أن الصانع الثقافي، أو المبدع، أو الخزّاف، أو النجّار، مثل بقية الحرفيين لا يهمهم إلا المضيّ في ما يعملون. أما مستقبل هذا العمل فهو متروك لما سيأتي.

– الروائي الذي كتب عن الصحراء أديب قد يعيش في المدن الكبرى، مثلك أنت، ما خصوصية الكتابة عن الصحراء؟

+ الكتابة عن الصحراء ليست جديدة. هناك مؤلّفات كثيرة حولها. ما سيكون جديداً في الكتابة عن الصحراء، هو الوعْي الجديد الذي يتحلّى به مَنْ يكتب عنها، ومعرفة مغايرة لما نعرفه عنها بديهياً. وعيْ ينقلنا من عينيّ الكاتب إلى ضميره. لأن الصحراء هي أمه التي أرضعَتْه. وهو جزء منها، ولا يريد أن يجعلها موضوعاً للسمسرة، أو للإشهار، أو لتحفيز الاهتمام بها. إنها، هو نفسه وقد بدأ يعي ضرورة وجودها من أجل وجوده. وتعبيره عنها كتابياً ليس أكثر من ردّ نبيل للجميل.

أخلاقيات السرد الصحراوي لها قوانينها الخاصة، وثوابتها الكبرى التي لا يمكن تجاهلها، ولا البناء عليها إلاّ لمن عاش فعلاً في فيافيها، وأدرك ماذا تعني «الصحراء» للوجود، ولوجوده هو بالذات. ذلك لا يمنع أن يكتب مَنْ يشاء عن الصحراء، لكن هذه الإمكانية المفتوحة لا تعني الإبداع، دائماً. وسريعاً، ستكشف الوقائع في كتابة مثل هذه، وطريقة التعبير عنها، خَلَل المهزلة الكتابية عن «صحراء» مرئية بلا روح، ولا ماهية. صحراء موصوفة أكثر منها معروفة.

– لمن قرأت من الروائيين العرب الذين خصصوا حيزا مهما للصحراء؟

+ أجمل ما قرأت عن الصحراء في الكتابات العربية رواية صبري موسى: «فساد الأمكنة». وبالطبع لا يمكن ألّا نذكر كتابات الروائي الليبي ابراهيم الكوني، لأنها كتابة شاملة عن الصحراء. وبالطبع هناك نصوص أخرى قد لا أكون مطلعاً عليها. وهذه هي إحدى مثالب القراءة، حيث لا نستطيع أن نقرأ كل شيء.

– هل تتابع الرواية المغربية؟

+ بالطبع أتابع الثقافة والإبداع الأدبي في المغرب وبلا انقطاع. ولا تنس أن أصدقائي من المبدعين المغاربة بالعشرات من كتاب وشعراء وفنانين ونقّاد ورحّالة. أنا سعيد بمثل هذه الكوكبة من الأصدقاء وبما ينتجون. وفي العالم العربي يحتل الأدب المغربي مكاناً ممتازاً. وصار له قرّاء في كثير من البلدان العربية ومتابعون مخلصون.