إعداد وتقديم: سعيد الباز

تعتبر الحوارات والمقابلات الأدبية رافدا مهما للحياة الأدبية، وتمنح الكتّاب والكاتبات صوتا موازيا، يتمكنون من خلاله من إبراز مواقفهم وآرائهم في الأدب والحياة. قد تبدو الحوارات والمقابلات مجرّد فسحة مؤقتة للعملية الإبداعية تخرج من عالم الكتابة المشروطة بالعزلة إلى فضاء مغاير مداره السؤال والجواب، وبقدر غير قليل من العفوية وملء فجوات كثيرة بين الأعمال الأدبية المكتوبة وحديث مؤلفيها الذي يتّصف في غالب الأحيان بالمباشرة، ويلقي الضوء على مساحات غير قليلة من الغموض اقترنت أو واكبت كتابة وصياغة هذه المؤلفات الأدبية.

من الحوارات الأدبية حوار سليم بركات «لوعة كالرياضيات وحنين كالهندسة»، الصادر أخيرا، والذي حاوره الشاعر والروائي العراقي وليد هرمز، والذي أثار ضجة كبيرة قبل صدوره بسبب تضمنه لمقال غير منشور لسليم بركات يعود زمن كتابته إلى سنة 2012 تحت عنوان «محمود درويش وأنا» يتطرق فيه إلى علاقته بالشاعر الفلسطيني ويكشف عن سر خطير، بأن محمود درويش أسر له بأن لديه بنتا من سيدة متزوجة. قد يكون المقال مجرد عملية ترويج إعلامي للكتاب، لكن في كل الأحوال ردود الأفعال التي واكبت هذا الخبر كفيلة بإثارة مزيد من النقاش… والتذكير بأهمية هذه الحوارات في إعادة اكتشاف الأعمال الأدبية واستعادتها من جديد وفق تصورات أخرى مغايرة.

سليم بركات: «لوعة كالرياضيات وحنين كالهندسة»

سؤال.. ولدت وترعرعت، في الشمال السوري، مدينة القامشلي. وكتبت كثيرا عن الشمال السوري المضيّع، لكنّك واسيته بشمال آخر: «الشمال القبرصي» برواية «الريش» والثلاثية الرائعة: «عبور البشروش» و«الكون» و«كبد ميلاؤس»». مع ذلك، لم يهدأ بال لفقدك «شمالك الأوّل» فأتيت إلى الشمال السويدي بأعمال روائية أخرى: «السلالم الرملية» و«هياج الإوز» و«موتى مبتدئون» أ خطر على بالك يوما أن مستقرك النهائي في هذا العالم سيكون في آخر شمالات العالم، الشمال الإسكندنافي؟ هل شعرت أنّك أنصفت الشمال الأوّل –شمال الألم- أم استعدته بنجوى اليأس، مقايضة بإقامتك الأخيرة في الشمال السويدي الفاحش؟

إن أغمضت عينيّ أو فتحتهما، يكن الشمال- الجهة صورتين: السهول من حولي مدينتي قامشلو في الشمال السوري، والبياض المترامي في شمال العالم بآثارٍ من قدميْ إنسان الجليد عليه. ظننت أنني «أروّض» الشمال استحواذا عليه في مكان واحد حيث ولدت. خصّصته بالكثير من العودة إليه بشبحي: شمال فوضى أرتّبه. شمال منتظم أبعثره. لا قانون إلّا الخيال حاصدا ما يقدر على حصاده. لكنني فوجئت بما يجاوز تقديري: أنا متّجه إلى الشمال كإبرة البوصلة في الفخر الفيزيائي بالجاذبية. قبرص الجزيرة لم تكن شمالا على التحديد، بل خابية ملأتها بنبيذ من شمال قلبي السوريّ، قبل الهجرة من جزيرة النحاس، منذ إحدى وعشرين سنة، إلى شمال آخر على قرب أشبار من نهاية الأرض، التي ظللت عينيّ بيديّ من الشمس المتقشّفة ضياء، أو الركيكة ضياء، لاستطعت رؤية الدّببة البيض متزلجة تلهو على الجليد، بعد شبع من التهامها فراخ حيوان الفقمة. الإيمان بالأمكنة معضلة. الحنين معضلة. نحن بشر المعضلات.

س.. كتبت سيرة حياتك، سيرة الصِّبا، وأنت في العشرينات من عمرك، تحت عنوان «الجندب الحديدي» و«هاته عالياً، هات النَّفير على آخره». ألا تعتقد أن هذه السيرة ما زالت ناقصة؟ لقد مضى عليها أكثر من أربعين عاماً. ألا تُفكر في استكمال هذا النقص؟

كل سيرة سيرةٌ ناقصة. تفوتُنا أشياء، أو نقصي أشياء «لا تُكتب»: الرغبة في ذبحِ أحدٍ، أو إحراقِ مدينة، أو محوِ دولةٍ عن بِكْرة أرضها وسمائها، لا تُكْتب. من الفكاهات، مثلاً، حين صدرت «السيرتان» بالسويدية (نال الكتاب جائزة أفضل مُؤلَّفٍ أجنبي تُرجم إلى اللغة السويدية)، توالَت عليَّ اتصالات هاتفية من بَشَر «الرفق بالحيوان»، مندِّدة بالسلوك «الهمجي»، لِمَا في الكتاب من «إهانة» للكلاب، وللقطط، ومن تعنيفٍ أيضاً حتى القتل تعذيباً. حاولت، من دون جدوى، الشرحَ للمتصلين أننا لم نكن نملك برَّاداتٍ، ومُجلِّداتٍ لحفظ الأطعمة. عندنا دجاج سارح، وأرانب أحياناً، وخُمم ظاهرةُ البيوض فوق قشِّها. أهلنا يحفظون الأطعمة على أرض ساحة البيت، في ليالي الصيف، مغطاة بسلالٍ مقلوبة، مثلاً. الكلاب الوقحة الشاردة، ومثلها القطط اللصوص المحشوة الأوبار بالبراغيث، تتصيد كلَّ شيء: فراخَ الدجاج، والأطعمة، والأرانب. وقد تختطف طفلاً لو قَدَرت.

شرحتُ، على ضربٍ من التظارف، أن الكلاب الشاردة، العقور، المكلوبة، ومثلها القطط، ليست متعلِّمة ككلابهم، لم تدخل معاهدَ ككلابهم، لا أطباء لها لا أطباء للبشر عندنا أحياناً. لا أطعمة معلَّبة لكلابنا كالأطعمة لكلابهم، وطعام كلابهم أفضل، أحياناً، من أطعمة البشر عندنا. بل لا يملك بعضُ البشر في جهات أقاليمنا المشؤومة، الملعونة، أطعمةً تكفيهم.

إنها شروح قد تبدو غامضة لمرَفِّهِيْ الحيوان في سُوَيْدِ«نا»، خذوا هذا المثل من أقوال المغني الأمريكي بوب ديلان (حاز نوبلَ للأدب على أشعار أغانيه الأقل قيمةً من أشعار بعض الشعراء المتواضعين في عالمنا). يقول (ببعض التصرف): «بيتٌ لا كلبَ فيه ليس بيتاً». ألم يفطن هذا «العبقري» إلى وجود بشَر في عالمه لا طعامَ في بيوتهم ليأكلوا، فكيف يطعمون الكلاب، يا ابن الجرادة؟

لا بأس. أعود، بعد الاستطراد، إلى السيرة. أنت فاتحتني برغبتك أن ترى ذات يوم، جزءاً جديداً من سيرتي. لا أستطيع حتى لو رغبتُ. هناك الكثير مما سأثيره، والكثير من قَلْبِ الأشياء على رؤوس الأشياء، والكثير من الطحنِ إن صَدَقتُ في التدوين، والكثير من الإحراج، وبعض الحرائق العنيفة، وبعض العواصف الرملية، والثلجية. لا أستطيع.

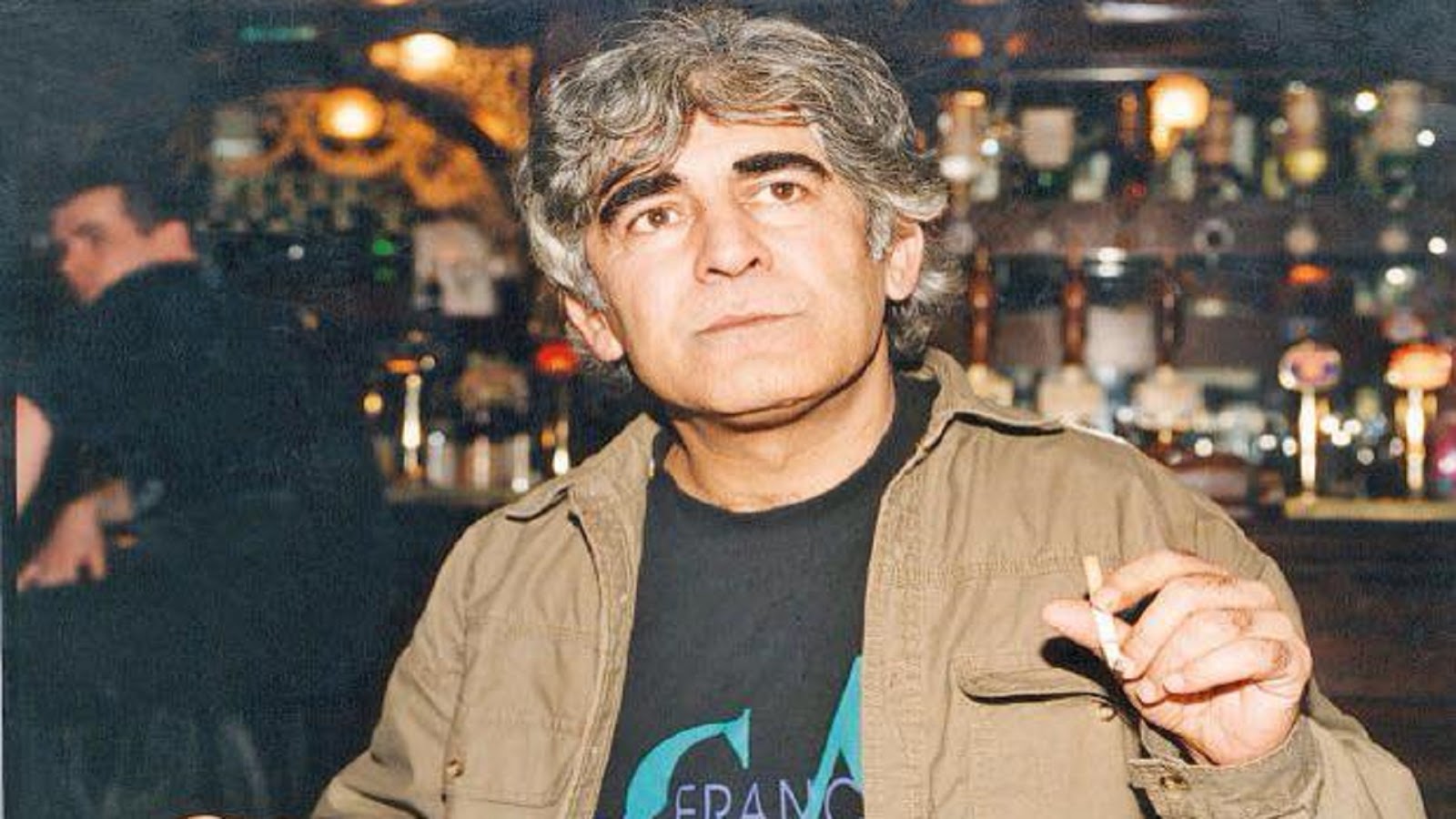

شارل بوكوفسكي: أحبّ الكلمة عندما تكون في حالتها الطبيعية

شارل بوكوفسكي: أحبّ الكلمة عندما تكون في حالتها الطبيعية

… جان فرانسوا دوفال: والأسلوب؟ ما هو الأسلوب بالنسبة إليك؟

شارل بوكوفسكي: الأسلوب هو أن تقوم بعملك أفضل ما يمكن لك أن تقوم به، وتحت ظلّ أيّ شروط معيّنة. ولا شيء آخر.

جان فرانسوا دوفال: أقصد أسلوب الكتابة.

شارل بوكوفسكي: الأمر أشبه بأن تجد نفسك أمام بيضة، تريد أن تكسّر غلافها كي تكشف عن محتواها، ثمّ هوووب… وداعا للكتكوت…

جان فرانسوا دوفال: هل تعتقد، أيضا أنّنا في الحياة لا نغامر كفاية، وأنّنا دائما حذرون جدّا؟

شارل بوكوفسكي: ليس لدينا تقريبا الخيار، إمّا أن تقوم بعملك ذي الثماني ساعات، أو أن تموت جوعا في الشارع. والمجتمع يفرض ذلك على الناس، وعن خوف يمتثلون لذلك… ترى من يتوصّل إلى كسر هذا الطوق؟ ينبغي أن يكون بداخلك شيء استثنائي لكي تتخلّص من الساعات الثمانية لعملك كلّ يوم.

جان فرانسوا دوفال: هل لديك أنت نفسك، الشعور بأنّك كنت تملك الخيار؟

شارل بوكوفسكي: لا، لقد تهيّأ لي بأنّني سأقوم بساعاتي الثمانية طيلة حياتي. الطريقة الوحيدة التي كنت قد خلتها للخلاص، كانت في تغيير عملي على الدوام. كيفما كانت حقارة هذه الأعمال، والسفر من مدينة إلى أخرى، على الأقلّ كان في ذلك بعض التنوّع. وهذا ما كان بإمكاني عمله. مخرجي الوحيد في تغيير عملي، والقيام بأقلّ ما يمكن منه، والانتقال من مدينة إلى أخرى. هذا ما قمت به لسنوات… وذات يوم ابتسم لي الحظ: فأنا الآن أمام آلتي للكتابة، أتردّد على حلبات سباق الخيل، وأعطي مقابلات صحفية… (ضحك)

جان فرانسوا دوفال: في كلّ مرّة تكون المناسبة للاحتفاء بك، وتستدعى لتقديم قراءات، تفسد الاحتفال…

شارل بوكوفسكي: القراءات التي قمت بها، كانت فقط من أجل المال. كانت لتسديد واجب الكراء، ومن أجل مصاريف الأكل والشراب. لكن لم أكن أحبّ الناس الذين كانوا يأتون لسماع قراءاتي. لا أعتقد بأنّ للكتابة صلة ما بالصعود إلى منصة وقراءة ما كتبناه أمام حشد من الناس. أعتقد بأنّه شكل من الغرور، ولعب دور مسرحي. ولا علاقة لذلك بالإبداع. أنا كنت أقرأ شعري، فقط لأنّي كنت في حاجة إلى المال.

جان فرانسوا دوفال: هذا ما حدث أثناء مرورك الشهير في البرنامج الفرنسي «أبستروف» سنة 1978 حين غادرت في وسط الحلقة ومباشرة أمام ضيوف ومشاهدي البرنامج وأنت سكران تماما.

شارل بوكوفسكي: ها.. ها.. إنّي أضع نفسي دائما في مواقف مستحيلة. لكن، يا لها من شرذمة متصنّعة ومتعالية… حقّا لا يمكنني تحمّلها. كان عليّ معرفة ذلك. كنت أعتقد بأنّ حاجز اللغة سيجعل الأمور أكثر سهولة. لكن، العكس. كان ذلك في غاية التصنّع. الأسئلة أدبية شديدة التنميق، ولم يكن هناك من متنفّس، الجوّ خانق، ولا يمكنك الشعور بأدنى حسّ من الطيبة… كان هناك فقط أناس جالسون ومتحلقّون يتحدّثون عن كتبهم. لقد كان شيئا فظيعا… أصابني بالجنون.

جان فرانسوا دوفال: (ضحكات) أنت تبذل جهدا في التعبير من خلال كتابتك بالطريقة الأكثر خشونة وعنفا ممكنين. هل يصدر شعر ما من هذا الجانب المباشر، واليائس أحيانا…؟

شارل بوكوفسكي: أفضل عبارة «البساطة». أحاول دائما أن أكتب بوضوح، بالشكل الذي يجعل الناس يعرفون ماذا أقول، وأن أعرف ذلك أيضا… لذلك لا أحاول استعمال العبارات الكبيرة. أحاول دائما استعمال الكلمة الأكثر صغرا، الأكثر بساطة، لا ألتجئ إلى المعجم. أحبّ الكلمة عندما تكون في حالتها الطبيعية، بسيطة، سهلة. بهذه الطريقة لا أكذب على نفسي. لأنّ كلّ ما قرأته من خلال الأدب الكلاسيكي لم يكن حقيقة طبيعيا، بسيطا، وسهلا. لقد كان مضلّلا، متكلّفا، وغامضا. وأنا أريد التخلّص من كلّ ذلك…

محمد الماغوط وأمجد ناصر.. حوار يتيم

محمد الماغوط وأمجد ناصر.. حوار يتيم

في ردهة فندق روتانا البستان في دبي رأيت محمد الماغوط على كرسي متحرك يدفعه قريبه الطبيب الذي يرافقه، كظله، مذ أصبح المشي على قدمين ثابتتين على الأرض ذكرى من ماضي الشغب البعيد، فتقدمت منه وسلمت عليه.

قلت له: أنا فلان الفلاني.

فقال: أهلا، أهلا، طبعا، طبعا!

قلت له: كيف الحال؟

فقال بنبرة ساخرة، والسيجارة الأبدية تتدلّى من زاوية منحرفة من فمه: كما ترى، وأشار إلى الكرسي المتحرك.

فقلت: المهم هذا، وأشرت بالسبابة إلى الرأس.

فقال وطيف ابتسامة تحاول أن ترتسم على شفتيه المطبقتين على السيجارة: وهذا خربان أيضا!

ثم كأنني سمعته يسألني: هل أنت في لندن؟

فقلت من دون أن أتأكد أنه سألني هذا السؤال: ما زلت في لندن.

كانت وجهة الكرسي المتحرك تشير إلى أن الرجل يتجه إلى المصعد، والطبيب-القريب واقف كظله وراء الكرسي فلكزه الماغوط بيده وأخذ الكرسي يتحرك باتجاه المصعد وأنا أقول من دون سبب وربما لمواصلة هذا الحديث العابر الذي انقطع فجأة: أراك لاحقا.

لم أتأكد طبعا، أنه عرفني، فنحن لم نلتق من قبل، ولم يجمعنا حيز أو مناسبة، ولم أتيقن قط ماذا تعني كلمة: طبعا، التي رددها مرتين عندما قدمت له نفسي. لعلها مجرد رد طبيعي على اللهجة الواثقة التي شددت فيها على المقطعين اللذين يكونان اسمي.

أفلا يصادفنا كتاب وشعراء شبان، أو مغمورون، في ندوة أو مهرجان ويقدمون لنا أنفسهم ونقول لهم تفاديا للحرج أو على سبيل التواضع، نفس الكلمات:

طبعا، طبعا.

طبعا، هنا، لا تعني شيئا، إذ هي مجرد حيلة كلامية للقول إننا نعرف من تكون ونحن، في الواقع، لم نكن قد سمعنا، من قبل، بأسمائهم، فالمرء لا يقدر على الإلمام بكل الأسماء حتى وإن كنت تتحرك في الحيز الذي يتحرك فيه، فبعد كل شيء، الشعراء كثر والمنابر أكثر والعتب على النظر!

لم تزعجني مسارعة الماغوط إلى لكز مرافقه لدفع كرسيه المتحرك، وفي الواقع لم أشعر بالحرج، فلم أكن أرغب بأكثر من تلك التحية، ولو أنني تمنيت أن تطول المحادثة قليلا.

كان يكفي أنني رأيت ذلك الشاعر الذي ظلت تراودني صورته وأحزانه المزمنة مذ كنت شابا صغيرا يلوب على أرصفة «الزرقاء» بحثا عن معنى لحياته في الكلمات العصية المراوغة.

كان يكفي ذلك. كان الرجل مريضا فعلا. الحيوية الوحيدة التي بدت عليه هي في مواصلته تدخين السجائر واحدة تلو الأخرى حتى في الأماكن الممنوع فيها التدخين كقاعة المؤتمرات التي عقدت فيها ندوة للفائزين بجوائز سلطان العويس الثقافية الشهر الماضي.

كان الماغوط يدخن بلا رحمة وبلا انقطاع، كأن السيجارة هي حبل السرة الذي يربطه بالعالم، أو كأنها أوكسيجينه، فيما الفائزون يتحدثون عن حقولهم التي نالوا تلك الجوائز على أساس تميزهم فيها.

وقد بدا، من وراء نظارته الضخمة التي تشبه مرصدا فلكيا من العصر الحجري، ضجرا من الكلام والمتكلمين، أو ضائعا لا يفهم ما يقال خصوصا، عندما راحت مصطلحات الناقد المغربي محمد مفتاح النقدية تتعقد أكثر وأكثر وهو يتحدث عن «الأنا» و«الآخر»… هنا فقدنا الماغوط تماما أو لعله فقد طرف الخيط الذي كان ما يزال يربطه بمحيطه «غير سيجارته طبعا» فصار ينظر إلى محمد مفتاح من وراء ذلك المرصد الفلكي وهو لا يفهم ما الذي يجري.

صحيح أن الناقد المغربي كان يتحدث لغة عربية سليمة لكن شيئا فيها بدا عصيا على الفهم، إنه ذلك النوع من «الأشياء» التي لم يفهمها الماغوط في لغة النقد والنقاد، شعرت للحظة أن الماغوط قد يفسد الأمر على الناقد المغربي، غير أن احتجاجه الوحيد كان باستلال السجائر والإمعان بتدخينها في مكان مكتوب على أكثر من جهة وزاوية فيه بحروف حمر: ممنوع التدخين!

ليست هذه الكلمات في مقام التقييم النقدي للراحل محمد الماغوط فلا الحيز ولا طبيعة المناسبة يفيانه حقه.

إنها مجرد استحضار لذلك اللقاء اليتيم الذي جمعني به في ردهة فندق وهو يتوجّه بكرسيه المتحرك إلى المصعد.

سركون بولص: سافرت ملاحقا خيالاتي

سركون بولص: سافرت ملاحقا خيالاتي

سؤال: كم كان ترتيبك في العائلة؟

الثالث، قبلي أخ أكبر وأخت، وأنا، وبعدي طبعا هناك أخ آخر وأخت أخرى. ستة أطفال وأنا في الوسط تماما، في واسطة العقد.

س.. وماذا كان يعمل الوالد آنذاك؟

كان الوالد يعمل للإنكليز الذين كانوا في هذه الفترة، وفي هذا المكان الذي نتحدث عنه. قبل أن ننتقل إلى الحبّانية بذاتها، إلى البلدة نفسها. لكن هذه كانت دسكرة صغيرة جدا ملحقة طبعا بمجموعة من الإنكليز. أتذكرهم كأشباح وردية يعيشون في بضعة قصور. وأحد هذه القصور كان يقع فوق الماء مباشرة، أي أنّه كان نوعا من الطوافة الزجاجية، المليئة بالرفاهية والإنكليزيات نصف العاريات اللواتي كن يسبحن في البحيرة. ونحن كنّا نراقبهم أحيانا كنوع من الكلاب الجريئة التي ترى نوعا من الحياة، تكاد تكون في متناولهم، لكنها ليست لهم.

س.. هل يعني أنّك ولدت هناك؟ متى أقامت عائلتك في الحبّانية؟

بعد سنة أو سنة ونصف السنة من هذا الوقت الذي أتحدث عنه الآن، البحيرة لكي أوضّح الأمور، تقع على مسافة 20 دقيقة أو أقل أو أكثر من البلدة الرئيسة نفسها. وكان هذا جزءا من المعسكر أو المعسكرات (كنّا مستعمرين طبعا) كانوا يعيشون فيها، هم الإنكليز. وعوائل الآشوريين التي جيء بها إلى الحبّانية، كلاجئين.

س.. هل دخلت المدرسة هناك؟

نعم، دخلت المدرسة الابتدائية في الحبّانية، وكانت هناك مدرسة واحدة، وكنت كما أذكر حافظا جيّدا للشعر منذ البداية، بحيث إنّني كنت أقرأ نشيد العلم في الصباح، عندما ترفع الراية العراقية في وسط الساحة.

س.. لقد ذكرت لي قبل فترة أنّ الشاعر عبد الوهاب البياتي قد ذكر لك، أو ذكّرك بواقعة كهذه، هل تتذكّر أنت البياتي؟

أنا لا أتذكر البياتي، أتذكّر معلمين كثيرين. لعلهم كانوا نسخة طبق الأصل عن البياتي من حيث الشكل، فكيف لي وأنا في ذلك العمر أن أعرف أنّ هذا شاعر اسمه عبد الوهاب البياتي؟ لكن البياتي نفسه عندما التقيته أوّل مرّة آنذاك، وكانت في عام 1985 احتضنني، وأكّد لي أنّي كنت من أذكى تلاميذه في الصف حين كان يدرّس هناك… إذا كان البياتي مدرّسا كما يبدو لأنّه ذكر اسمي وقال «سركون» حسب الترجمة العربية لاسم سرجون الأكدي، كان أذكى تلميذ في صفي ولا أعتقد أنّ هناك سرجونات كثيرين !

س.. العربية كما أعتقد بالنسبة لك، لغة مكتسبة وفي البيت كنتم تتحدّثون الآشورية…

والعربية أيضا. أمي من الشمال، من الموصل. ولغتها عربية بالإضافة إلى أنّها تتكلم آشورية الكلدان. لكنّها تربّت على اللغة العربية، بلهجة نقية. وأكثر المسيحيين في الشمال، وخصوصا الكلدان، يتكلمون العربية بشكل ممتاز، بشكل حقيقي. لذلك أمّي كانت سببا في أنّ اللغة العربية كانت ترنّ في آذاني منذ البداية، كما أعتقد الآن. بحيث إنني كما قلت منذ البداية، منذ الصف الثاني والثالث في الابتدائية كنت متميّزا عن أقراني التلاميذ الآخرين.

س.. كيف كانت الأوضاع الاقتصادية العائلية في الحبّانية؟

كنّا فقراء ببساطة، كنّا نعيش بشكل بسيط. لكنّه جيّد، أي كنّا نعيش عيشة الكفاف.

س.. يعني ثمة الجوع أيضا…

عرفنا الجوع، لأنّ هناك توازنا بين الجوع والشبع بين أكثر العائلات…

س.. كنتم تأكلون الآدم يوميا في المساء…

كنّا نأكل أكلات عادية جدا، الأكلات البسيطة الآشورية، المرق والرز، والخبز الجيد المخبوز بالأفران البيتية.

س.. مع اللحم؟

أحيانا مع اللحم، كثير من الأحيان أكلات بسيطة بدون لحم. لكن النساء الآشوريات طبّاخات رائعات ويمكن لهن أن يقدمن لك وجبة ممتازة جميلة بدون لحم. ولكن فيها فنونا من الطبخ التراثي الذي تناقلته النسوة من جيل إلى آخر، أسوة بالنسوة العراقيات الأخريات.

نظرات في الترجمة من الإيطالية – عزالدين عناية –

نظرات في الترجمة من الإيطالية – عزالدين عناية –

أسهمت العديد من العوامل في تطوّر نسَقِ الترجمة من الإيطالية إلى العربية، وبالمثل في تحسّن جودة الأعمال، بعد أن كان التواصل بين اللغتين يعاني من الترجمة الوسيطة ومن ندرة الأعمال المنجَزة. حيث شهد مجال الترجمة من الإيطالية إلى العربية، في السنوات الأخيرة، تحوّلًا ملحوظًا، انعكست آثاره على الثقافتين العربية والإيطالية. وتعودُ بدايات التأسيس الفعلي للترجمة من الإيطالية إلى العربية إلى المترجم المصري طه فوزي (من مواليد 1896 بالمحلّة الكبرى)، الذي يُعَدّ الرائد الحقيقي للدراسات الإيطالية وللترجمة من الإيطالية. فقد قدّم العديد من الإنجازات التأسيسية تخطّت الثلاثين عملا، لعلّ أشهرها ترجمة المحاضرة العلمية التي ألقاها لويجي رينالدي في القاهرة (1921) وظهرت لاحقا بعنوان: «المدنية العربية في الغرب» على صفحات «مجلة المقتطف»، فضلا عن نقله جملة من الأعمال والكتابات الأخرى مثل «حياة نيكولا ميكافيلي الفلورنسي» لجوزيبي بريتيزوليني، و«هذه هي اليمن السعيدة» لسلفاتور أبونتي، و«محاسن الإسلام» للاورا فيتشا فالييري، و«واجبات الإنسان» لماتزيني، و«مملكة الإمام يحيى: رحلة في بلاد العربية السعيدة» لسلفاتور أبونتي، وغيرها من الأعمال الأدبية والتاريخية. وضمن هذا السياق التأسيسي يمكن الحديث عن تجربة الترجمة من الإيطالية في تونس، في «مدرسة باردو»، التي تأسّست سنة 1840م، وفي «المدرسة الصادقية» 1875م. لعلّها الأقدم من زاوية تاريخية، بفعل التواصل المكثّف مع إيطاليا، والقرب الجغرافي بين البلدين، ناهيك عن أعداد الجالية الإيطالية الغفيرة التي حلّت بتونس منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. غير أنّ مجمل الأعمال المنجَزة في المدرستين، والتي تناهز الأربعين عملا، لم تحْظَ بالطباعة والنشر وبقيت مودَعة في مخازن المكتبة الوطنية ضمن قسم المخطوطات. ومن طرائف تجربة الترجمة التونسية أنها كانت ثلاثية الأطراف من حيث الإنجاز. تجري العملية بإشراف مدرّس اللغة الإيطالية رفقة ضباط وطلاب تونسيين، ليختتمها شيخ زيتوني ينزع عنها عجمة اللسان وركاكة العبارة. ففي مدرسة باردو نُحتت أولى المصطلحات الواردة من الإيطالية مثل «القبطان» من – Capitano– و«فرقاطة» من – Fregata– والبلاد المنخفضة/ البلاد الواطئة من – Paese Bassi-. لكن رغم تلك المنجزات المبكّرة أكان في تونس أو في مصر، لا يمكن الحديث عن نسق متطوّر وثابت عقب تلك المرحلة التأسيسية. استمرّت الإنجازات شحيحة طيلة الفترة المتراوحة بين العام 1922 والعام 1972، لم يُنجِز فيها العرب من أعمال الترجمة الإيطالية سوى خمسين عملًا، أي بمعدل نصّ مترجَم سنويا. ولعلّ أبرز إنجازات تلك الفترة ترجمة المصري حسن عثمان لكتاب «الكوميديا الإلهية» لدانتي أليغييري (1959)، في ظرف تكاد تكون فيه القواميس المعنية بلغة دانتي مفقودة في الساحة الثقافية العربية. لكن مع ثمانينيات القرن الماضي، دبَّ شيء من التحفّز حيث تُرجم قرابة الأربعين عملا، أي بمعدل أربعة أعمال سنويا، وخلال العشرية الفارطة بين العام ألفيْن وألفيْن وعشرة ترجم العربُ زهاء المئة وخمسين عملًا إيطاليا. وهو ما تكشف عنه دراسة صادرة عن جامعة روما اعتنت برصد تطوّرات الترجمة بين اللغتين، ووردت ضمن مؤلف «إيطاليا ومصر قرن من الأدب» (2009).

يقتضي الإلمام بأوضاع الترجمة بين العربية والإيطالية إيلاء جانب القواميس والمعاجم بين اللغتين متابعة، لِما في ذلك من تحفيز لعمل الترجمة وتحسين لجوْدة المنجزات. إذ يُعدُّ القاموس الإيطالي العربي «فابريكا مانيا» لدومنيكو جرمانو المنشور بروما سنة 1636م الأقدم في تاريخ القواميس التي عُنيت باللغتين. وقد جاء إعداد القاموس بموجب حاجة التبشير المسيحي التابع لحاضرة الفاتيكان لأداة لغوية تيسّر المهمّة. صحيح لا يفي القاموس بالغرض لصِغر حجمه (مئة صفحة)، وإنما سدّ حاجة يسّرت التواصل مع الناطقين بالعربية. ويُعدّ «القاموس الإيطالي العربي»، المنجَز من قِبَل أحد رجال الدين الفرنسيسكان، آثر أن يبقى اسمه خفيّا ولعلّه من أصول عربية، والمطبوع في مطبعة الآباء الفرنسيسكان بالقدس سنة 1878، مثالًا للقاموس المنجَز لغرض دينيّ جليّ. وقد جاء ظهورُ القاموس في فترة ما فتئت فيها هيمنة الكنيسة على مجال الدراسات العربية والإسلامية في إيطاليا واضحة. وهو قاموس ضخمٌ شمل مجالات لغوية عدة (1375 صفحة). وهذا القاموس في الوقت الحالي هو تقريبا خارج الاستعمال، معروضة نسخة منه في دار الكتب الوطنية في روما. وقد أقدمت مؤسّسة ناصر للثقافة والدار العربيّة الإيطالية «اديتار» في لبنان سنة 1978 على إعادة نشر القاموس المذكور، غير أنّه لم يحْظَ بالاهتمام الكافي من قِبل الدارسين نظرًا للنقائص العديدة التي تضمّنها. فلم يحوِ بين دفّتيه ما استجدّ من مصطلحات ومفردات في اللغتين، على مدى مئة سنة، أي بين الطبعة الأولى في إيطاليا والطبعة الثانية في البلاد العربية، كما لم يكلّف الناشر نفسه عناء طبعه بحرف طباعة أنيق.

وإن يكن الحافز في إنتاج القواميس ذات الصلة بالعربية دينيّا في البداية، بقصد دعم إرساليات التبشير، فقد تحوّلَ مع تطلّع إيطاليا للتوسّع، كغيرها من الدول الاستعمارية، لخدمة أغراض سياسية. إذ شهدت القواميس العربية الإيطالية انتعاشة، غير أنه سيطر عليها طابع براغماتي لتلبية حاجة عاجلة، كما ركّزت في بنائها على اللهجات الدارجة، على غرار «القاموس العمليّ للعربية المحكية» لأوغو دي كاستلنوفو المطبوع في روما سنة 1912، و«القاموس الإيطالي العربي» المطبوع في ميلانو سنة 1912 لرافائيلي دي توشي. تلا ذلك ظهور قواميس اختصّت ببعض اللهجات الدارجة في البلاد العربية، كشأن قاموس أليساندرو آلوري وجوسيبي سرّانو المنشور في ميلانو سنة 1936، وقد اعتنى بالدارجة الليبية جنب الإريترية والأمهرية، أو كذلك «قاموس العربية المحكية في طرابلس» لأنطونيو شيزارو المنشور في ميلانو أيضا سنة 1936.

لقد تميّز تاريخ الترجمة من الإيطالية، في جانب واسع منه، بمبادَرات فردية، حتى وإن مثّل تأسيس مدرسة الألسن في القاهرة (1835م) مشروعا مؤسّساتيّا واعدًا، لغرض رصد الحراك الحضاري في الغرب، وإدراك أسباب مناعته وعوامل تقدّمه، وهو ما حاول شيخ المترجمين رفاعة رافع الطهطاوي (1801-1873) ترسيخه من خلال خياراته الهادفة في الترجمة. فقد جاءت إنجازات شيخ المترجمين العرب الأردني عيسى الناعوري (1918-1985م)، وكذلك إنجازات الراحل الليبي خليفة التليسي (1930-2010) صاحب القاموس الإيطالي العربي الشهير نابعة عن مبادرات فردية بالأساس. حيث افتقد الجانب العربي إلى رهان مؤسّساتي واضح المعالم، يرعى عمليات الترجمة من لغة دانتي، بما جعل ترجمة الأعمال الإيطالية يطغى عليها طيلة مرحلة الستينيات وإلى حدود التسعينيات من القرن الماضي اعتماد لغة وسيطة. ضمن هذا المسار المتحوّل، ثمة جانب إيجابيّ في مجال الترجمة من الإيطالية حصل منذ إنشاء «مشروع كلمة للترجمة» في أبوظبي، حيث أنجزت المؤسسة زهاء الخمسين عملا من الإيطالية خلال مدّة وجيزة، تابعتُ جميعها بالمراجعة والترجمة، وذلك ضمن استراتيجية شاملة حاولتْ أن تغطّي مجالات عدّة أدبية وتاريخية وفنية ولم تغفل كذلك عن الأعمال الموجَّهة للناشئة أيضا.

في العقود الأخيرة تدعّم تدريس اللغة والآداب الإيطالية في العديد من الجامعات والكليات العربية، في تونس والمغرب ومصر والعربية السعودية، وهو ما سمح بتطور أعداد الملمّين باللغة الإيطالية والثقافة الإيطالية، وهو ما يبشّر بتطوّر في مجال الترجمة بين اللغتين في المستقبل المنظور. تشكّلت نخبة من المترجمين نذكر منهم سلامة سليمان، ومحب سعد إبراهيم، وسوزان إسكندر، وعامر الألفي، ثم َتلَتْهم في وقت لاحق مجموعة متماثلة في التكوين من مدرِّسي اللغة الإيطالية والأدب الإيطالي في بعض الجامعات العربية، منهم الأساتذة عماد البغدادي وحسين محمود وأحمد الصمعي والدكتورة أماني حبشي. ومع موجة الهجرة إلى إيطاليا، خلال العقود الثلاثة الأخيرة، برز ثلّة من التراجمة يقيمون في إيطاليا، مثل الفلسطيني وسيم دهمش والعراقي عدنان علي والتونسي عزالدين عناية والمصري ناصر إسماعيل والسوري معاوية عبدالمجيد وآخرين.

والملاحظ في أعمال الترجمة من الإيطالية انشغالها بشكل عام بالترجمة الأدبية، سيما الأعمال الروائية، وتقلص ترجمة الدراسات الفكرية والأعمال التاريخية والمؤلفات الحضارية فضلا عن ندرة التركيز على ترجمة الأعمال المعنيّة بالتخصصات العلمية مثل علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والعمارة وما شابهها. مع أن هناك اهتمامات كبرى في إيطاليا بتاريخ البلاد العربية القديم والحديث، لا تواكبه متابعة من جانب أعمال الترجمة العربية، وعلى سبيل الذكر نشير إلى العمل التاريخي المهمّ «في أصول العرب: رحلة في آثار العربية السعودية» لرومولو لوريتو الصادر عن دار موندادوري بميلانو (2017) وأعمال المؤرخ ماريو ليفِراني التي اهتمت أيما اهتمام بالتاريخ القديم للبلاد العربية.

أحصت أستاذة الأدب العربي في جامعة روما إيزابيلا كاميلا دافليتو في كتاب صادر في إيطاليا، بعنوان «إيطاليا ومصر قرن من الأدب» (2009) زهاء الثلاث مئة عمل عربي مترجَم إلى الإيطالية، ثلثاها تقريبا من المؤلّفات المصرية. وسعيتُ من جانبي إلى ضبط قائمة بالأعمال الإيطالية المترجَمة إلى العربية، تبيّن لي فيها وإلى غاية تاريخنا الحالي أنّ الأعمال المنجَزة لم تتجاوز 340 عملا، توزّعت بين 250 عملا أدبيا، و43 عملا مسرحيا، و47 عملا غطّت مجالات متنوّعة في العلوم الإنسانية والاجتماعية والفنية.

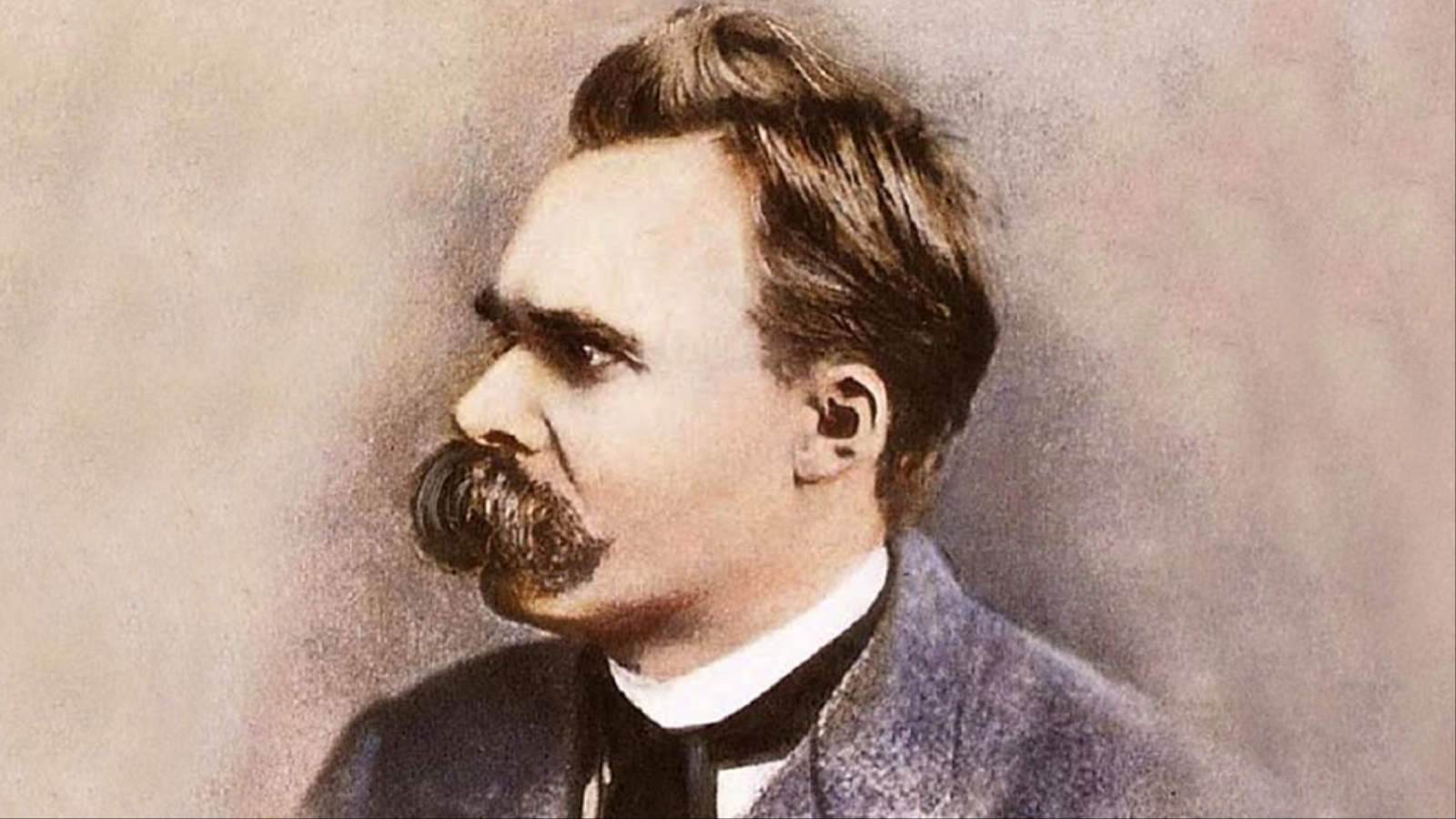

الإنسان من منظور نيتشوي – د. حميد لشهب- النمسا

الإنسان من منظور نيتشوي – د. حميد لشهب- النمسا

نظرا للظروف الحالية لتطور المجتمعات وتبعات هذا التطور على المجتمعات الإنسانية في كل مناحي حياتها، ندعو القارئ الكريم إلى العودة مرة أخرى إلى أحد أعمدة الفكر الغربي، الذي عاش هو نفسه مرحلة انتقال عصيبة للمجتمعات الغربية عامة. سنعرض بعض المواضيع المهمة في هذا الإطار، وطريقة معالجة نيتشه لها، تكون البداية بتصوره للإنسان نفسه، ثم ما خلفه من تصورات عما يربط الإنسان بالدولة، أي الثقافة، لننتقل في نص آخر إلى الطريقة التي رأى بها نيتشه الدولة والممارسة السياسية ذاتها. ويعد هذا التقسيم مرنا جدا، ففي نفس النص تتشابك أيادي هذه المواضيع، موضوعيا من الصعب بمكان التمييز الدقيق بينها.

لم يفكر نيتشه في الدولة كمنظِّر سياسي كماكيافيللي، هوبز أوماركس وغيرهم كثير أو كعالم اجتماع، بل أنطلوجيا محضا، يعني أنه يربط الدولة بالإنسان نفسه ونمط وجوده في العالم، وهو الربط نفسه الذي يربط به الحياة برمتها. وما يجب تسجيله في هذا الإطار هو أن النوع البشري هو على أنواع في نظر نيتشه، لكل نوع طريقة عيشها، تُنتج إرادة معينة، تساهم بدورها في إنتاج موقف معين من الحياة بصفة عامة. ونتيجة هذا التقسيم هي تأكيد نيتشه على أن كل نوع من أنواع الجنس البشري يُنتج أفقا سياسيا يتناسب معه ويُناسبه، والدولة هي أفق سياسي خاص بنوع البشر في العصر الحديث. وسمى هذا نوع الإنسان الأخير، أي الإنسان الحديث.

معنى الإنسان الأخير، ليس هو آخر إنسان على الإطلاق، لكن ذاك الذي أخذ مكانه بين «موت الإله» و«السوبرمان»، فما هو ابن الله ولا هو من سلالة «السوبرمان». إنه الإنسان العدمي المحض، الذي لا يساوي شيئا في نظر نيتشه: «سأحدثكم عن أكثر الكائنات حقارة إذن: ذلك هو الإنسان الأخير». وتتجلى حقارة الإنسان عند نيتشه بالرضى المبالغ فيه للإنسان عن نفسه، لأنه لم يعد قادرا على تقييم ذاته بعد اندثار كل المعايير الأخلاقية، وغياب هذه الأخيرة قاده من رقبته إلى العدمية الحقة، التي غمسته في حالات نفسية يتوهم فيها بأنه سعيد، كامل، يعيش في رفاهية وحرية، خامل، كسول، جبان، يستهلك الأفكار الجاهزة، لا يعير أي اهتمام للنقد، لا تهمه إلا ملذاته: «للمرء ملذاته الصغيرة بالنهار، وملذاته الصغيرة بالليل، لكن على المرء أن يظل حريصًا على صحته». هذا هو إذن نوع الإنسان الحديث، يصلح للدولة، والدولة تصلح له. وهذه الأخيرة ما هي إلا «الصنم» الذي صنعه الإنسان للتعبد والتبرك والتقرب، الذي يعوض به خسارة «الإله» الذي قضى.

في مثل هذه الدبدبات الفلسفية العميقة، نسمع ضربات مطرقة نيتشه تتوالى وهو يهوي بكل ثقله الفكري على نقد الإنسان الحديث. كان يلاحق بمطرقته هذه في جبال الألب السويسرية في عز هذيانه الفكري كل أصناف الصنمية في الفكر الغربي الحديث، وما الدولة إلا الصنم الفتاك بالإنسان الحديث الكسول، فتطورها بالطريقة التي تطورت بها يساهم مباشرة في القضاء على كل ما تبقى من الإنسان، لأنها آلة «مَكِينَا» لانحطاط الإنسان الأخير. إن الدولة الحديثة في عُرف نيتشه هي غول خشن، خطير، وحش حقيقي، كذاب إلخ. والإنسان الحديث، أي الإنسان الأخير في تعريفه، هو الإنسان الفائض عن الحاجة، الذي ابتدع الدولة. ومن خصوصيات هذا الإنسان الوصول إلى الأموال وتركيمها واللهفة على السلطة والركوع أمام صنمه (الدولة): «مقرفة رائحة صنمهم في أنفي، ذلك الوحش البارد، مقرفة رائحتهم جميعًا في أنفي، عبدة الأصنام هؤلاء». لا يخبرنا نيتشه كيف تحول الصنم إلى سلطة شبه مطلقة، تتحكم في الفائضين عن الحاجة كما تريد، أو على الأقل لا نجد أية إشارة صريحة إلى هذا التحول. لكنه يتحدث عن ميكانيزم استقطاب الدولة لبعض عبدتها لتجميل نفسها، لأنها في الأساس -في نظره- بشعة وقبيحة ولا تتمتع بأي جمال يُذكر.

انطلاقا من هذا العرض المركز جدا لتصور نيتشه لإنسان «المابيني» (بين موت الإله وانتظار السوبرمان) نتسائل ما إذا كانت خصوصيات هذا الإنسان تنطبق على الإنسان العربي برمته والإنسان المغربي بالخصوص. ألم يصنع الإنسان المغربي، بعدما تخلى الله عنه للأسباب التي نعرفها، الصنم الذي نشاهد يوميا كيف يعيث في البلاد فسادا؟ هذا الصنم الذي ارتدى عباءة وترك لحيته تتدلى جمع من حوله بعض عبدته وانبرى إلى هدم الإنسان المغربي بعدمية مفرطة. ألم يصنع الإنسان المغربي في السنين الأخيرة الدولة التي يستحق، يركع لها ويصفق لإنجازاتها الباهرة في كل الميادين: الهدم الحقيقي الممنهج للإنسان المغربي؟ هل من حقنا أن ننتظر سوبرمان مغربيا بطوق نجاة، ليمر المغربي من عبادة الصنم إلى الإيمان بالله وبقدراته الذاتية في بناء الوطن؟ فالله لا يتدخل في مصير الشعوب إلا عندما تقرر هذه الشعوب تحقيق مصيرها بيدها والقضاء على أصنامها.