إعداد وتقديم: سعيد الباز

انتشرت في المدة الأخيرة العودة القوية لأدب الأوبئة خصوصا والكوارث عموما، من خلال استعادة روايات وأفلام سينمائية محددة سبقت قراءتها أو مشاهدتها في مراحل معينة. وفي ظلّ الأجواء التي تخيّم على العالم جراء استفحال وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)، تداول الكثير من القراء وعشاق السينما، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الكثير من الأعمال الروائية والسينمائية التي تناولت هذا الموضوع. كما تمت الإشارة إلى ظاهرة مثيرة، في بعض هذه الأعمال، التي تنبأت بشكل يكاد يكون مطابقا للواقع الحالي. حقيقة الأمر أنّ جلّ هذه الأعمال الأدبية والفنية تنتمي إلى أدب «الديستوبيا- Dystopia» وهي كلمة ذات أصل يوناني تعني المكان الخبيث أو الفاسد، ونقيضها «اليوتوبيا- Utopia» التي تعني لا مكان، أو بالأحرى المكان الأفضل أو المثالي. كان أوّل من لمّح إليه الفيلسوف اليوناني أفلاطون في كتابه «الجمهورية» أو «المدينة الفاضلة». لكن، من نحت هذا المفهوم وأرسى ملامحه كما نفهمه اليوم للدلالة على المجتمع المثالي، كان الفيلسوف الإنجليزي توماس مور. فرواية «الديستوبيا» نوع أدبي من الأنواع الفرعية لأدب الخيال العلمي، تستشرف مستقبلا بعيدا أو قريبا للعالم من منظور كابوسي ومتشائم، عالم يعمّه الخراب والفوضى والدمار، إمّا بسبب كوارث طبيعية، كالزلازل والبراكين والتغييرات المناخية المفاجئة… أو من صنع الإنسان، كالحروب النووية والبيولوجية أو الأوبئة القاتلة… أو تصور أحيانا سقوط العالم في قبضة أنظمة شمولية يفقد فيها الإنسان حرّيته الفردية ومشاعره الإنسانية وقيمه الأخلاقية. تلقى رواية الديستوبيا رواجا كبيرا لأنّها تجمع ضربين أو أكثر من أنواع الأدب، الخيال السياسي من جهة والخيال العلمي من جهة أخرى، كما أنّها توظف النظريات العلمية الأكثر تطورا من خلال منظور نقدي أخلاقي. لذلك ليس مستبعدا أن تستشرف مستقبل الإنسان بالاعتماد على القراءة الفاحصة لمعطيات الواقع.

جوزي ساراماغو.. وباء اسمه العمى

قام المخرج السينمائي البرازيلي فرناندو ميريليس- Fernando Meirelles صاحب الأعمال السينمائية الكبيرة، مثل «مدينة الرب» 2002 و«البستاني المخلص» 2005، بإخراج تحفته السينمائية البارزة «العمى» 2008 المستوحاة من رواية الروائي البرتغالي جوزي ساراماغو، الحائز على جائزة «نوبل» لآداب سنة 1998. وتعدّ رواية «العمى» من أشهر أعماله التي تنتمي إلى الواقعية السحرية أو بتعبير ساراماغو: «إن أعمالي تتعرض لإمكانية حدوث ما هو مستحيل بطبيعته، وكأني أعقد اتفاقا ضمنيا مع قارئي مفاده هو أن ما يهمنا بحق هو التطور المنطقي للفكرة حتى وإن كانت الفكرة ذاتها منافية للعقل، فالفكرة هي نقطة الانطلاق التي يلزمها عرض منطقي وواقعي». في الرواية تتعرض مدينة إلى وباء غريب يصيب الناس فجأة بالعمى الذي انطلق أوّل الأمر من عيادة طبيب العيون، فيحجز المصابون في الحجر الصحي وتعلن حالة الطوارئ في البلاد وتعمّ الفوضى كل الأرجاء… وكما هو الشأن في الرواية حافظ الفيلم على الفكرة الأساسية التي تبناها الروائي جوزي ساراماغو في جلّ أعماله باستخدام الرموز والكشف عن مفارقات الواقع… فالعمى هنا في الرواية والفيلم كناية عن انتفاء القيم الإنسانية التي تقود حتما إلى العمى الفكري. فالرواية، من خلال مفتتحها، تضعنا رأسا أمام وباء العمى:

«أضاءت الشارة الكهرمانية. أسرعت اثنتان من السيارات التي في المقدمة قبل أن تضيء الشارة الحمراء. أضاءت الشارة الخضراء عند ممرّ المشاة وبدأ المارة الذين كانوا ينتظرونها يعبرون الشارع فوق الخطوط البيضاء المرسومة فوق الإسفلت الأسود. تلك الخطوط التي تشبه حمار الوحش إلى حدّ كبير، وعلى أيّ حال هكذا كانت تسمّى. أبقى السائقون أقدامهم المتعجلة فوق «الدبرياج» تاركين سياراتهم على أهبة الاستعداد، تتقدم وتتراجع كأحصنة تشعر بالسوط الذي يوشك أن يسوطها. عبر المارة جميعا إلا أن الشارة الخضراء لانطلاق السيارات ستتأخر بضع ثوان… ويتضاعف هذا التأخير رغم عدم أهميته الواضحة، كما يؤكد البعض، بفعل آلاف شارات المرور الموجودة في شوارع المدينة، وبفعل تغيّر ألوانها الثلاثة المتعاقبة الذي يخلق واحدا من أكثر أسباب ازدحام المرور جدّية، أو الاختناقات المرورية، إذا استخدمنا التعبير السائد.

أضاءت الشارة الخضراء أخيرا، فانطلقت السيارات بسرعة، تبيّن في ما بعد أنّها ليست على القدر نفسه من السرعة، فالسيارة الأمامية في منتصف المضمار لا تزال واقفة. لابدّ أن هناك عطلا ميكانيكيا… عطلا في دواسة البنزين أو مبدّل السرعة… أو الكوابح… عطلا في الدارة الكهربائية، هذا إن لم يكن وقودها قد نفد، وليست هذه المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا. رأت مجموعة المارة الجدد الذين احتشدوا عند ممرّ المشاة سائق السيارة المتوقفة خلف سيارته تطلق العنان لأبواقها الغاضبة. خرج بعض السائقين من سيارتهم وقد استعدوا لدفع السيارة الجانحة إلى مكان لا تعوق فيه حركة المرور. خبطوا غاضبين على زجاج نوافذها المغلقة، والرجل في داخل السيارة يتلفت برأسه ذات اليمين وذات الشمال. من الواضح أنّه كان يصرخ بشيء ما، ومن حركة شفتيه بدا أنّه يكرّر بضع كلمات، كلمتين تحديدا، أنا أعمى، كما اتضح لاحقا عندما نجح شخص ما بفتح السيارة أخيرا…

أنا أعمى، أنا أعمى، كان يردّد يائسا وهم يساعدونه على الخروج من السيارة والدموع الطافرة من عينيه اللتين يدّعي مواتهما جعلتهما تظهران أكثر تألقا. تحدث أمور كهذه، أزمة وتمرّ. يحدث ذلك لأسباب عصبية أحيانا، قالت امرأة…

رفع الرجل الأعمى يديه إلى عينيه وأومأ، لا شيء، يبدو أنّي غطست في ضباب أو سقطت في بحر حليبي. لكنّ العمى مختلف عمّا تقول، قال الشخص الآخر، يقولون إنّ العمى أسود. حسن لكني أرى كل شيء أبيض، الأرجح أنّ تلك المرأة الصغيرة كانت على صواب، قد تكون مسألة أعصاب».

ص 7 ص 8 ص 9

نجيب محفوظ.. وباء يطارد الخلق بهراوة الفناء

رواية نجيب محفوظ «ملحمة الحرافيش» من أضخم أعماله الروائية كأغلب رواياته تنتمي من حيث البناء إلى رواية الأجيال وفضاء الحارة من حيث المكان. ورغم تشعب أحداثها فإنّها تتأسس على حدث مفصلي هو حدث الوباء وخروج عاشور إلى الخلاء هربا هو وزوجته فلّة وابنه شمس الدين قبل أن يعود إلى الحارة، وقد هلكت جلّها وأضحت بيوتها خالية. لتبدأ من جديد سيرته الثانية ويسمّى عاشور الناجي. حاولت السينما المصرية تقديم هذا العمل المهم، لكنّ الرواية ظلت تحتفظ بمعمارها الضخم والمتشابك بين الأجيال ورمزية أحداثها وبعدها الإنساني العميق:

«ماذا يحدث بحارتنا؟

ليس اليوم كالأمس، ولا كان الأمس كأوّل أمس. أمر خطير طرأ. من السماء هبط أم من جحيم الأرض انفجر؟ وهل تجري هذه الشؤون بمحض الصدف؟ ومع ذلك فالشمس ما زالت تشرق وتقوم برحلتها اليومية، والليل يتبع النهار، والناس يذهبون ويجيئون والحناجر تشدو بالأناشيد الغامضة…

ماذا يحدث بحارتنا؟

وجعل يراقب شمس الدين الثمل بالانهماك في الرضاع ويبتسم، رغم كلّ شيء فهو يبتسم وقال: ميّت جديد، ألا تسمعين الأصوات؟

فتساءلت فلّة: بيت من يا ترى؟

فمدّ بصره من خلال قضبان النافذة منصتا ثم تمتم: لعله بيت زيدون الدخاخني! فقالت فلّة بقلق: ما أكثر أموات هذا الأسبوع! أكثر ممن يموتون عادة في عام! وقد يمرّ العام بلا ميّت واحد…

ولم تهدأ ثائرة الطارئ الجديد.

و كان عاشور ماضيا بالكارو عندما اعترضه درويش وقال له: الأقاويل كثيرة، ألم تسمع شيئا يا عاشور؟

– عمّ تتحدث؟

– يتحدثون عن قيء وإسهال مثل الفيضان ثم ينهار الشخص ويلتهمه الموت…

فتمتم عاشور بامتعاض: ما أكثر ما يقال في حارتنا!

-أمس أصيب زبون عندي بذلك حتّى لوّث المحل…

فرمقه بازدراء فعاد درويش يقول: حتّى بيوت الأعيان لم تسلم، ها هي حرَمُ البنان توفيت اليوم!

فقال عاشور وهو يمضي: إذن فهو غضب من الله!

تفاقم الأمر واستفحل.

دبّت في ممرّ القرافة حياة جديدة… يسير فيه النعش وراء النعش. يكتظ بالمشيّعين. وأحيانا تتابع النعوش كالطابور. في كل بيت نواح. بين ساعة وأخرى يعلن عن ميّت جديد. لا يفرق هذا الموت الكاسح بين غني وفقير، قوي وضعيف، امرأة ورجل، عجوز وطفل، إنّه يطارد الخلق بهراوة الفناء. وترامت أخبار مماثلة من الحارات المجاورة فاستحكم الحصار، ولهجت أصوات معوجة بالأوراد والأدعية والاستغاثة بأولياء الله الصالحين.

ووقف شيخ الحارة عم حميدو أمام دكانه وضرب الطبلة براحته فهرع الناس إليه من البيوت والحوانيت. وبوجه مكفهر راح يقول: إنّها الشوطة، تجيء لا يدري أحد من أين، تحصد الأرواح إلّا من كتب الله له السلامة… وسيطر الصمت والخوف فتريث قليلا ثم مضى يقول: اسمعوا كلمة الحكومة…

أنصت الجميع باهتمام، ترى أ في وسع الحكومة دفع البلاء؟!

– تجنّبوا الزحام!

فترامقوا في ذهول. حياتهم تجري في الحارة. والحرافيش يتلاصقون بالليل تحت القبو وفي الخرابات، فكيف يتجنّبون الزحام؟ ولكنّه قال موضحا: تجنّبوا القهوة والبوظة والغرز!

الفرار من الموت إلى الموت! لشدّ ما تتجهمنا الحياة!

– والنظافة… النظافة…

تطلعت إليه في سخرية أعين الحرافيش من وجوه متوارية وراء أقنعة من الأتربة المتلبدة.

– اغلوا مياه الآبار والقِرَب قبل استعمالها… اشربوا عصير الليمون والبصل…

ساد الصمت، وظَلّ ظِلّ الموت ممتدا فوق الرؤوس حتّى تساءل صوت: أهذا كلّ شيء؟

فقال حميدو بنبرة الختام: اذكروا ربكم وارضوا بقضائه…

رجع الناس إلى البيوت والدكاكين واجمين، وتفرّق الحرافيش في الخرابات وهم يتبادلون الدعابات الساخرة، ولم يتوقف موكب النعوش ساعة واحدة.

…

دفعه القلق إلى الساحة في جوف الليل. الشتاء يطوي آخر طيّة في ردائه، الهواء منعش لين القبضة، النجوم متوارية فوق السحب. في ظلمة داجية تهادت الأناشيد من التكية في صرحها الأبدي. لا نغمة رثاء واحدة تنداح بينها. ألم تعلموا يا سادة بما حلّ بنا؟ أليس عندكم دواء لنا؟ ألم يترام إلى آذانكم نواح الثكالى؟ ألم تشاهدوا النعوش وهي تحمل لصق سوركم؟ رنا عاشور إلى شبح البوابة، إلى هامتها المقوسة، بإصرار حتّى دار رأسه. تضخمت البوابة وتعملقت حتى غابت هامتها في السحب. ما هذا يا ربي؟ إنّها تتمخض عن حركة بطيئة دون أن تبرح مكانها. تتموج وقد تنقض في أيّ لحظة. وشمّ رائحة غريبة لا تخلو من نفحة ترابية. إنّها تتلقى من النجوم أوامر صارمة. جرّب عاشور الخوف لأوّل مرة في حياته. نهض مرتعدا، مضى نحو القبو وهو يقول لنفسه إنّه الموت. تساءل في أسى وهو يقترب من مسكنه، لماذا تخاف الموت يا عاشور؟!

أفلام سينمائية تنبأت بحرب الفيروسات

« Contagion»

استطاع فيلم «عدوى- Contagion» أن يشد إليه الأنظار لتشابه أحداثه مع وباء كورونا (كوفيد 19)، فالوباء سيظهر في إحدى المدن الصينية انطلاقا من انتقال الفيروس إلى الإنسان عبر الخفافيش والخنازير ويخرج عن طوق السيطرة ويصبح وباء عالميا، وفي سرعة قياسية أودى بمئات الآلاف من البشر ما جعله أكبر مهددا للبشرية. يتطرق الفيلم، كذلك، إلى أساليب انتقال الوباء عبر التلامس بين الناس وفي الأماكن العامة نتيجة الاختلاط والتجمعات العمومية، إضافة إلى كل الوسائل التي تم اعتمادها لمكافحته شبيهة بما حاولت الكثير من البلدان مثل الصين وغيرها في مواجهته. فيلم «عدوى- Contagion» من إنتاج سنة 2011 وإخراج المخرج ستيفن سودربرغ وسيناريو متقن للكاتب والمخرج سكوت برنزScott Burns المعروف جدا بتخصصه في هذا النوع من الأفلام ووفرة معلوماته ودقتها حيث استشار مع كبار علماء الفيروسات وخبراء الخبراء، وكما قال: عندما تحدثت إلى الخبراء في هذا المجال، قالوا لي جميعا إنّ تفشي المرض ليس مسألة ماذا لو؟ بل مسألة متى؟».

« Outbreak»

أخرج المخرج الأمريكي فولفانغ بيترسن فيلم «التفشي- Outbreak» مقتبسا عن رواية الكاتب الأمريكي ريتشارد بريستون، المتخصص في كتابة روايات الخيال العلمي، وخاصة الإرهاب البيولوجي والحرب الفيروسية. كان هذا الفيلم أسبق للتطرق إلى خطر الفيروسات وتحولها إلى وباء عالمي. تنطلق أحداث الرواية والفيلم بعدها من حادثة تهريب لقرد مصاب بفيروس يشبه «إيبولا» من إفريقيا إلى أمريكا. في أحد المختبرات في كاليفورنيا انتقل الفيروس إلى أحد العاملين به، بعد أن تم إطلاق القرد في البرية. سرعان ما بدأ الفيروس في الانتشار على شكل إنفلونزا وبائية اضطرت الجيش الأمريكي إلى نشر الجيش وفرض حالة الطوارئ. وبعد سقوط عدد هائل من الضحايا، وأمام مشاهد مروعة، استطاع العلماء الوصول إلى لقاح مضاد لهذا الفيروس القاتل.

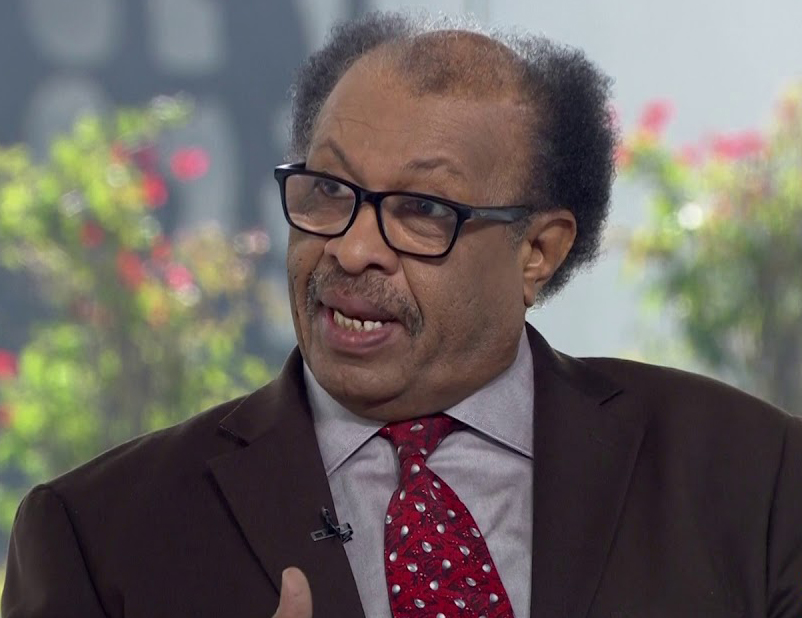

أمير تاج السرّ.. «إيبولا 76»

أمير تاج السرّ طبيب وروائي سوداني، أصدر العديد من الروايات التي حازت على الكثير من التقدير وحظيت أكثر من مرة برتب مهمة في القوائم القصيرة في العديد من الجوائز العربية. كان أسبق عربيا للتطرق إلى موضوع وباء إيبولا حيث صور لنا كيف نقل لويس نوا، عامل النسيج من جنوب السودان، الفيروس من كينشاسا في الكونغو إلى بلدته أنزارا في جنوب السودان، ملقيا الضوء على الحياة الإفريقية وهمومها الإنسانية والوجودية. من أجواء الرواية:

«… كانت الحمى في أعلى درجاتها، رغم القيء لم تكن رغبة، لكنها قيء حقيقي، فيه مرارة ودم، النزف على أماكن متعددة في يديه وقدميه، لا يحتاج إلى تدقيق لرؤيته، ألم الركبتين شلّ القدرة على المشي، وبين حين وآخر، تأتي رعدة كبيرة، أو يغيب العقل عن الحضور. اللوحة التي تركض في الشوارع لم تكن غريبة ولا لفتت أعين المارة كثيرا، وقد اعتاد الناس في أنزارا، وكثير من مدن الجنوب، مثل تلك اللوحات التي يرسمها المرض وتلوّنها ريشات الحياة الخشنة…

الآن اللوحة التي تركض في الشوارع حاملة لويس نوا، لوحة مأساوية بلا شك، ليس لأنّها لوحة محتضر ربما يصل وربما لا يصل، ولكن لأنّ إيبولا الرهيب كان يلونها بنزق وشهوة، كل من كان في داخل اللوحة ميت لا محالة.

كان الكيني أوقيانو، الذي أصيب البارحة فقط، مازال متوهجا، يتناسل الفيروس في دمه العجوز بضجة كبيرة، ولا يحسّ بتلك الضجة، وبصوته العصبي الذي حرمه من منصب رئيس عمال يستحقه، كان يصيح، يأمر حاملي المريض أن يسرعوا: أسرعوا… أسرعوا…».

رواية «إيبولا 76» ص 26