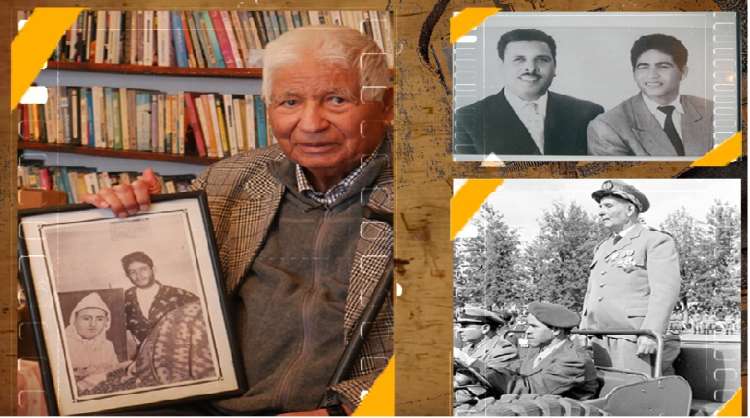

انفراد: المذكرات «النارية» للمختار الزنفري

أحد قدماء المقاومة وموثق محطاتها بآلة تصوير قبل أكثر من 70 سنة

يونس جنوحي

بعد تردد كبير، اختار المختار الزنفري، أحد قيدومي المقاومة وجيش التحرير، أخيرا، أن يتحدث ويُصدر مذكراته.

في هذا الملف، ننفرد في «الأخبار» بقراءة في مذكراته التي سوف تصبح متاحة قريبا. صفحات حافلة بالأحداث والوقائع والأشخاص. تطرق فيها الزنفري إلى مذكرات زمن المقاومة في كاريان سنطرال، وكيف تأسست فرقة المسرح التي أبكت سكان الكاريان بتجسيد أدوار مسرحية تحاكي ظلم الفرنسيين للفقراء المغاربة، وكيف انتقل الزنفري من النضال إلى العمل المسلح، وهو ما كلفه حريته لينتقل إلى تطوان ويبصم فيها على سنوات من النضال السياسي مع الإخوان اللاجئين، ويشهد كواليس تأسيس جيش التحرير المغربي في الشمال، حيث أسرّ إليه عباس المساعدي أنه تلقى تعليمات بتصفيته أثناء جولته بآلة التصوير لإعداد بطائق لأعضاء خلايا جيش التحرير حسب المناطق.

بعد الاستقلال، عاش الزنفري كواليس تجمع بين الإثارة والتشويق، يتخللها ألم مما آلت إليه الأمور، دون أن يفقد حسه «الساخر»، وهو الذي ينظر اليوم إلى مسار حافل بدأه طفلا في أربعينيات القرن الماضي بين أزقة «كاريان سنطرال»، ليكون من جملة قدماء المقاومة الذين عُهد إليهم بالاشتغال داخل القصر الملكي، ويتذكر بكثير من التأثر كيف كان الملك الراحل محمد الخامس يعاملهم بدون كُلفة..

أحداث شهدها المغرب، على مدى 70 سنة وأكثر، وكواليس مثيرة أخرى لا يسع مجال ذكرها جميعا، ينقلها المختار الزنفري في مذكراته التي نقرأ أبرز ما فيها حصريا قبل إصدارها.

من كاريان سنطرال إلى تطوان.. ذكريات من زمن العمل المسلح

عندما وُلد المختار الزنفري سنة 1934، في أسرة الزنافرة التي عُرفت بالولاء للدولة العلوية ودفعت الثمن غاليا في زمن «السيبة»، كانت ملامح طفولته القصيرة على وشك أن تتعرج به لكي يغادر القرية في اتجاه المدينة. إذ فقدَ والده وسنه لم يتجاوز السادسة. وعندما بلغ سن الرابعة عشرة، التحق بصفوف حزب الاستقلال في إطار موجة التعاطف الكبيرة مع الحركة الوطنية في صفوف سكان «مازاگان»، وهو ما جعله يُجرب السجن، قبل أن يتقرر نقله «عقابيا» إلى فضالة، المحمدية حاليا، ويشرف الباشا بنفسه على عقابه. ضبطه البوليس الفرنسي مرة يبيع أعدادا من جريدة «العَلم»، سنة 1946، وزجوا به في سيارة الشرطة لنقله إلى المخفر، لكنه صعد إلى سطح السيارة، وشرع يصيح في المارة لكي يشتروا منه جريدة «العلم»، لسان حزب الاستقلال.

من فضالة، انتقل المختار الزنفري إلى مدينة الدار البيضاء، وبالضبط إلى حي كاريان سنطرال، وهناك بدأ يندمج بسرعة في المغرب المصغر المُتركز في الكاريان. تعرف هناك على العمل النقابي، بحكم أن كل سكان الكاريان عُمال في المصانع، وسرعان ما أصبح يُسير فرنا لإعداد الخبز لسكان الكريان، ويحضر اجتماعات حزب الاستقلال والتقى بالزعيم علال الفاسي الذي لاحظ نشاطه رغم حداثة سنة، إذ لم يكن يتجاوز 16 سنة عندما قرر الانخراط في توزيع المنشورات السرية وحضور الاجتماعات السرية للحزب. حتى أنه شد الرحال، بعد أحداث دجنبر الأليمة في الكاريان سنة 1952، إلى مسقط رأسه وطلب من إخوته أن يمكنوه من نصيبه من إرث والده، لكي يستعمل المال في شراء مسدسات لتنفيذ عمليات ضد البوليس الفرنسي.

كان هذا بالموازاة مع بداية تردده على دار إبراهيم الروداني التي التقى فيها مع نخبة الحركة الوطنية وتعرف فيها على عباس المساعدي والصحافي أحمد زياد وغيرهما من رموز المقاومة في الدار البيضاء.

أول عملية نفذها المختار الزنفري، يستحضرها في مذكراته كالآتي: «عندما حصلتُ على المسدس، خططتُ مع بعض الرفاق لكي نبدأ في اغتيال أعوان الاستعمار. وكان أحد سكان الكاريان معروفا بأنه يعمل مع أحد الفرنسيين، فقررنا قتله. وتكلفتُ أنا بتنفيذ هذه المهمة. وكان هذا سنة 1952. راقبتُ منزل الرجل لبعض الوقت، إلى أن تأكدتُ أنه موجود في الداخل، واقتحمتُ عليه المنزل مُشهرا مسدسي للإجهاز عليه. لكني لم أقو على تصفيته، فقد وجدته في وضع أسري مع أبنائه الصغار وهم ينتظرون أن تفرغ أمهم من إعداد الطعام. هذا المشهد هزّني بعنف، ولم أقو على جعل الأطفال يتامى والزوجة أرملة. فخاطبتُ الرجل وقلتُ له أن ما يقوم به غير مقبول وأنه يتعين عليه أن يقطع علاقته بالفرنسيين الذين يقتلون أبناء بلده ويغتصبون أرضه».

يقول المختار الزنفري إن تلك الواقعة، بالإضافة إلى الأنشطة التي انخرط فيها، جعلت اسمه في لائحة المبحوث عنهم من طرف البوليس في الدار البيضاء. يقول بهذا الخصوص: «كان الصحافي أحمد زياد وقتها قد ذهب إلى تطوان، المنطقة الخليفية التي كانت خاضعة لإسبانيا، وأشار عليّ إبراهيم الروداني أن أذهب إليه للاحتماء هناك من الاعتقال. وفعلا ذهبتُ في رحلة شاقة إلى أن وصلتُ إلى تطوان».

في تطوان بدأ فصل آخر من فصول المقاومة. وصف الزنفري بدقة أجواء انتقال المقاومين المبحوث عنهم في منطقة النفوذ الفرنسي، إلى المنطقة الخليفية في ضيافة عبد الخالق الطريس، الذي كان يتزعم حزب الإصلاح الوطني. كان الزنفري، إذن، على موعد مع احتراف التصوير الفوتوغرافي، وتعامل بشكل شخصي مع المفوض السامي الإسباني، الجنرال «بالينو» ونخبة الشخصيات السياسية في المنطقة الخليفية. ويحكي في هذه المذكرات كيف تبرع الخليفة الحسن بن المهدي، رفقة زوجته ابنة المولى عبد العزيز، فاطمة الزهراء العزيزية، للمقاومة بمبلغ مهم. يحكي الزنفري في إحدى الفقرات مُلخصا الحياة في تطوان في الفترة ما بين 1952 و1955، بالقول: «لقد كان الإخوان يعانون هناك شظف العيش، والحاجة. أحيانا لم يكن لديهم ما يسدون به رمقهم، وأبانوا عن روح تضامن كبيرة، كما أن سكان الشمال اقتسموا معنا ما يملكون، رغم أن أغلبهم كانوا في فقر مدقع، لكنهم آثرونا على أنفسهم. ومن أطرف ما أذكر أنني عندما كنت أشتغل في التصوير، كنتُ أحضر بعض اللقاءات التي يأتي إليها الجنود الإسبان بكثرة، وكنت أوهمهم أنني ألتقط لهم الصور فعلا، لكني في الحقيقة كنت أشغل فقط الوامض، وجل إيرادات الاستوديو الذي كنت أسيره كانت تذهب في نفقات طعام الإخوان المقاومين وضيوف المنطقة الخليفية.

لقد كان أحد رفاقنا النازحين معنا إلى تطوان، واسمه مولاي إسماعيل، يقول متحدثا عن شخص عبد الخالق الطريس الذي دعمنا كثيرا: «هذا زعيم سياسة، وأنا زعيم موت»، في إشارة إلى مدى تشبع إخواننا بروح النضال وحمل السلاح في وجه الاستعمار».

الحسن الثاني ألبسني بذلة الجيش بعد مهمة سرية إلى بوضياف

يحكي المختار الزنفري في هذه المذكرات عن علاقته بالملك الراحل الحسن الثاني في فترة ما بين 1956 و1959. يقول: «عندما عاد الملك الراحل محمد الخامس من المنفى في نونبر 1955 كنا نحن لا نزال في تطوان، وسرعان ما بدأ إخواننا في العودة فرادى وجماعات عندما تأكد الانفراج في الأوضاع وسقطت المتابعات والأحكام في حقهم.

عُدت مع العائدين، وكنت أرافق دائما الدكتور الخطيب الذي عرفني على المحجوبي أحرضان. وكم كانت فرحتنا كبيرة عندما سلمنا على الملك الراحل محمد الخامس في قلب القصر الملكي في الرباط لتهنئته.

كان ولي العهد الأمير مولاي الحسن قد أسرّ إلى الدكتور الخطيب، أنه يحتاج شخصا يثق فيه، ويكون مُلما بملفات المقاومين ووضعيتهم. وكان الأمير وقتها في سنة 1956 منشغلا بملف إدماج المقاومين في الجيش الملكي وتسليم سلاح المقاومة. فما كان من الدكتور الخطيب إلا أن اقترحني عليه. وهنا أفتح قوسا لكي أقول إن قضية مقتل عباس المساعدي، كانت بسبب تسرب خبر اختيار ولي العهد له لكي يكون على رأس لجنة من جيش التحرير في ذلك السياق، وأخبرني بنفسه رحمه الله قبل وفاته، أنه تلقى تعليمات لكي تتم تصفيتي أثناء زيارتي لمنطقة الريف معقل جيش التحرير. حدث هذا قبل الاستقلال.

وعندما صرتُ أرافق ولي العهد الأمير مولاي الحسن، عهد إليّ بمهمة غاية في الأهمية وهي أن أنقل أمانة منه إلى محمد بوضياف -الذي أصبح رئيسا للجزائر في وقت لاحق واغتيل- وأخبرني ولي العهد أن أتحرك على الفور وأن بوضياف في انتظاري في تطوان».

ولاختصار القصة، ينتقل الزنفري إلى اللحظة الأكثر أهمية في هذه المهمة: «وجدتُ بوضياف فعلا في انتظاري، لكننا عندما كنا بصدد تناول طعام العشاء، فوجئنا بهجوم مباغت، وكادت رصاصة أن تُرديني قتيلا. والحمد لله أنها مرت بمحاذاة الجهة الخلفية من رأسي، وتسببت لي في جرح طفيف، ولا زلت أحمل أثر الإصابة إلى اليوم. لم نفهم هل كان القصد اغتيال بوضياف، أم اغتيالي؟ واستحضرتُ ما كان قد اعترف لي به المساعدي رحمه الله قبل اغتياله هو الآخر. وصممتُ على أن أتحرك فورا إلى الرباط لكي أخبر سيدي الأمير مولاي الحسن بما وقع. وفعلا وصلت في الصباح الباكر وانتقلت إلى إقامته، وانتظرتُ إلى أن نزل ودعاني لكي أتناول معه وجبة الإفطار وعاين بنفسه إصابتي والضمادة على رأسي، فما كان من جلالته رحمه الله إلا أن أجرى اتصالا هاتفيا وأمر بإحضار بذلة عسكرية وهكذا التحقتُ بالجيش الملكي».

الجنرال الكتاني كان مُلهما لمجموعتنا

في الجيش، بدأ فصل آخر من فصول حياة المختار الزنفري الذي بصم مسارا مهنيا طويلا. فبعد دخوله الجيش، بقي مرافقا لولي العهد، قبل أن ينتقل سنة 1959، بطلب منه، إلى التكوين في بنسليمان، ثم الاشتغال في ثكنة سلا، وعمل تحت إشراف الجنرال الكتاني. يقول عنه الزنفري في هذه المذكرات: «الجنرال الكتاني كان رجلا عسكريا مُخلصا للملك وللوطن. ولم يكن يقبل الظلم، وتدخل مرة لإنصافنا أثناء التكوين ورفع تظلمنا إلى الملك محمد الخامس سنة 1959 في وقت كان فيه السياسيون من حزب الاستقلال في الحكومة يصارعون لإقصاء قدماء المقاومة وتهميشهم. لقد كان للجنرال الكتاني أفضال كبيرة على الجيش، وكان يستدعيني إلى مكتبه كلما كانت هناك مكيدة ضد المقاومين في مؤسسة الجيش، ولم يكن يقبل أن يتعرض أحد من مرؤوسيه للظلم أو الإقصاء. وقضى فترة إشرافه على وحدات الجيش بنفس الاجتهاد والإخلاص إلى أن غادرنا رحمه الله».

الزنفري: إبراهيم الروداني جنّبنا ارتكاب «الكوارث»

يحكي المختار الزنفري عن بدايات اتصاله بمحيط المقاومين في دار المقاوم إبراهيم الروداني. يقول: «دار إبراهيم الروداني كانت بحق محجا يلتقي فيه المقاومون وسياسيون من كل الأطياف. الأجواء كانت رائعة، وهناك التقيتُ لأول مرة بالصحفي أحمد زياد، وأيضا بالمقاوم عباس المسعدي.. وغيرهم كثير.

كان الشهيد إبراهيم الروداني رحمه الله يُعزني كثيرا بحكم حداثة سني وقتها. فقد تعرفت عليه مع نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات، وسني وقتها لم يكن يتجاوز 16 سنة فقط. وكان يمازح جُلساءه في كل مرة بصغر سني وانجذابي إلى عالم المقاومة والكفاح ضد الحماية الفرنسية.

أذكر في إحدى المرات أنني جئته متحمسا وقلت له إنني سوف أخبره بسر نخطط له، وهو أن نُنفذ عملية فدائية تقضي بتفجير محطة للوقود في الدار البيضاء بالقرب من الميناء. فكان رحمه الله، عطوفا، وابتسم في وجهي ابتسامة الأب، وقال لي إننا إن نفذنا هذه العملية، فلا بد أن الدار البيضاء كلها سوف تُنسف. والسبب أن خطوط إمداد البنزين كانت مدفونة تحت الأرض وتتصل مباشرة بالميناء، والعملية لا بد أن تنسف كل شيء وتُحرق الميناء تماما، والخسائر سوف تتجاوز المرجو من المخطط.

مرة أخرى، سمعنا إبراهيم الروداني رحمه الله ونحن نتداول مسألة اغتيال الباشا التهامي الكلاوي، والذي كان ما بين سنتي 1951 و1952 في زيارة إلى فرنسا، وسمعنا أنه سوف يصل إلى ميناء الدار البيضاء، واقترح بعض المقاومين أن تتم تصفية الباشا لدى وصوله، لكن الروداني أخبرهم ألا يُنفذوا عملية من هذا النوع لأن عواقبها بكل تأكيد سوف تكون وخيمة».

يستحضر الزنفري أيضا أجواء الزيارات والاستقبالات التي كانت تتم في دار الروداني قائلا: «ما أكثر الأمسيات وحفلات الغذاء التي كانت تُنظم بشكل شبه يومي في دار إبراهيم الروداني. فيها تعرفت لأول مرة على عباس المسعدي، الذي كان بالمناسبة يعمل مُحاسبا لدى إبراهيم الروداني في تجارته. وتوطدت علاقتي به لاحقا في منطقة الريف عندما تأسس جيش التحرير والتقيته مرات هناك، وعشتُ معه ذكريات شخصية وعرفتُه عن قُرب.

تعرفتُ أيضا على الصحفي أحمد زياد عن قرب في دار إبراهيم الروداني. وبحكم أنه كان يعمل في صحيفة العلم، لسان حزب الاستقلال، فقد كُنت في الفترة ما بين 1950 و1952، أرافقه كلما أراد كتابة مقال للجريدة من قلب «كاريان سنطرال» بحكم أنني كنت من سكانه وأعرف أحياءه وزواياه. وكان رحمه الله يمازحني عندما نجد أمامنا واقعة تستحق أن تُنشر في الجريدة، ويرفع يده في الهواء متوعدا ويقول: «هذا سوف تحذفه الرقابة». وقد واكبتُ محطات كثيرة من حياة هذا الصحفي النادر الذي تنكر له الأصدقاء للأسف، ومر بمحنة قاسية تمثلت في أنه تلقى قبل الاستقلال اقتراحا يقضي بذهابه إلى القاهرة، في إطار الدفاع عن القضية المغربية، لكن ما وقع أنه اعتُقل هناك وسُجن لفترة قاربت عشر سنوات، ولم يتذكره أحد للأسف من قيادات الحزب ومن الوطنيين، حتى بعد استقلال المغرب سنة 1956. رغم أن وزير الخارجية وقتها بعد الاستقلال كان هو أحمد بلافريج أبرز قادة الحزب الذي ينتمي إليه الصحفي أحمد زياد. لولا أن عبد الخالق الطريس عُين سفيرا للمغرب في القاهرة، لما انفرجت قضية زياد، فالطريس هو الذي أثار موضوعه وطالب بإطلاق سراحه وفعلا عاد إلى المغرب، ومر بضائقة لا تليق أبدا بما قدمه للبلاد ولا بثقافته ومكانته رحمه الله. لكنه اشتغل في فترة الثمانينيات في ديوان الوزير الأول المعطي بوعبيد، وكانت علاقتي به وقتها وطيدة للغاية».

قصتي مع علال الفاسي.. وعلاقتُه بالصور الفوتوغرافية

عندما يتعلق الأمر بعلال الفاسي، فإن المختار الزنفري في هذه المذكرات توقف عنده مرات كثيرة، ورسم له صورة مخالفة تماما للصورة التي عُرف بها علال الفاسي في كثير من الكتابات، من داخل حزب الاستقلال أو من خارجه أيضا.

يصف الزنفري إحدى الجلسات مع علال الفاسي بعد عودته من القاهرة، أي بعد استقلال المغرب، ويقول إن الزعيم الوطني كان يتلقى نصائح من مُقربيه ينبهونه فيها إلى أن الحزب «قد يطير من يديه»، وأنه -أي الحزب- قد صار بين يدي كل من أحمد بلافريج والمهدي بن بركة. ولاحظ المقربون من علال الفاسي في ذلك الوقت أنه لم يعد متحمسا لفترة، قبل أن يستعيد «عافيته» السياسية.

الهالة التي تحيط بشخصية علال الفاسي، نجح المختار الزنفري، في أن يخترقها قليلا لكي ينفذ إلى عمق شخصية هذا الزعيم التاريخي الذي بقيت شخصيته محط جدل كبير. يحكي عنه قائلا: «سي علال كان قريبا جدا من مُريديه، ورغم أنه كان مثقفا من طينة نادرة جدا، وقامة علمية مشهود لها في الداخل والخارج، إلا أنه كان شديد التواضع عندما يتعلق الأمر بمريديه من الوطنيين البسطاء. وهنا تحضرني واقعة عشتها مع مجموعة من أعضاء المقاومة والمنتسبين لحزب الاستقلال من تيار سي علال. فقد كان أحد المقاومين، وهو ينحدر من جهة الشمال، معروفا في أوساطنا بكونه يفقد أعصابه عندما يسمع كلمة «العسل»، وقد يضرب الجالس بجانبه إن ذُكرت الكلمة في سياق الكلام. فما كان من أحد المقاومين إلا أن ذكر -عمدا بطبيعة الحال- كلمة «العسل» في الوقت الذي كان فيه هذا المقاوم يجلس إلى جنب سي علال، فاهتز الرجل من مكانه، ولامست يده وجه سي علال وساد الصمت لثوان، قبل أن يضحك علال الفاسي ويغرق الجميع في موجة من الضحك».

الزنفري مدين أيضا لعلال الفاسي بجزء من مساره في المقاومة وجيش التحرير. يقول: «علال الفاسي كان له فضل كبير في توجيهي إلى عالم التصوير، وأشار عليّ عندما توجهت إلى تطوان هاربا من البوليس الفرنسي سنة 1953، لكي أفتح محلا خاصا بي، ومدني مرة بآلة تصوير من الطراز الرفيع وآلة تسجيل، وعهد إليّ رحمه الله بإعداد بطائق للمقاومين الفارين إلى المنطقة الخليفية، وهو مشروع كبير عكفنا عليه، ولقي معارضة شديدة من التيار الحزبي المعارض لأنشطة المقاومة. وأذكر أن المهدي بن بركة زارنا مرة في تطوان وأراد أن يأخذ مني الكاميرا وآلة التسجيل المتطورة التي مدنا بها سي علال، ورفضتُ بشكل قاطع أن أمكنه منها، وقلتُ له إنها أمانة تركها لي سي علال لكي أشتغل بها».

يضيف الزنفري في مقطع وسياق آخر، جانبا من علاقته بعلال الفاسي، خصوصا في الفترة التي كان فيها الزنفري يوثق زيارات أعضاء حزب الاستقلال إلى منطقة الشمال قبل الاستقلال. يقول:

«ومن نباهة سي علال أنه كان يُدرك قيمة الصورة الفوتوغرافية وينظر إليها بكثير من التقدير. فقد حدث مرة أن حضر في أحد اللقاءات وجاءت أفواج من المقاومين لكي يحضروا المأدبة التي أقيمت على شرفه. لكني لاحظتُ أنه وبعد انتهاء الحفل، انفرد علال الفاسي بالمقاوم الغالي العراقي والحسين برادة، وكان يتمشى معهما في الحديقة، فالتقطتُ الصورة، وقلتُ مخاطبا سي علال: «هذه الصورة سوف يكون لها ما بعدها بكل تأكيد». ونظر إليّ رحمه الله نظرة ذات معنى. إذ كان بعض المقاومين «يتخاطفون» على صورهم مع سي علال، وكان هو بدوره يُدرك هذا الأمر جيدا، بل ويحتاط أثناء التقاط الصور حتى لا تخرج عن سياقها.

لكن واقعة مهمة، ترسخت بذهني، وكان موضوعها علال الفاسي. فقد كنا في جلسة حضرها علال الفاسي، وكان معه عبد الكبير الفاسي -السفير والدبلوماسي الذي لعب دورا كبيرا في مدريد لدعم المقاومة المغربية- وبعد أن انتهى تقديم الطعام، حمل عبد الكبير الفاسي آلة العود بين يديه، وشرع يعزف ألحانا جميلة، فما كان مني إلا أن حملتُ آلة التصوير بين يدي، وقُمت لكي ألتقط الصورة التي لا شك أنها سوف تثير اهتمام أي شخص مولع بالتصوير والتوثيق. لكن سي علال الفاسي رحمه الله أشار إليّ بلطف كبير حتى لا ألتقط الصورة، وامتثلتُ لطلبه بطبيعة الحال».

++++++إطار خاص:++++

حكومة بلافريج وضعت الاستقالة بعدما هددت الوزير الدويري بسلاحي

هذه الواقعة، التي تُروى لأول مرة، تكشف جانبا من «المغامرات» التي عاشها المختار الزنفري، ولا يزال طرفاها معا على قيد الحياة، ويتعلق الأمر به عندما كان يرافق ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبالوزير الاستقلالي السابق امحمد الدويري، الذي عين وزيرا للتجهيز في حكومة أحمد بلافريج المعينة في ماي 1958.

يحكي الزنفري في مذكراته تفاصيل الواقعة كاملة، وهذا أبرز ما جاء فيها:

«بدأت القصة عندما جاء مواطنون إسبان، كنا على سابق معرفة بهم عندما كنا في المنطقة الخليفية في تطوان. وهؤلاء الإسبان جاؤوا إلى الدكتور الخطيب والمحجوبي أحرضان الذي كان بالمناسبة وقتها عاملا على الرباط، وكان قد منحني رحمه الله مسكنا مستقلا في حديقة الفيلا.

الإسبان كانوا يريدون لقاء ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وكنتُ وقتها أشتغل تحت تصرفه، وأنتمي إلى الجيش الملكي. وهكذا تكلفتُ بإيصال طلبهم القاضي بتسهيل حصولهم على ترخيص رسمي لإقامة مصنع في المغرب إلى ولي العهد الأمير مولاي الحسن شخصيا.

ما أن أخبرتُ ولي العهد بطلبهم، حتى سارع على الفور إلى ورقة وقلم في مكتبه، وخط رسالة إلى وزير التجهيز الاستقلالي امحمد الدويري، وأعطاني إياها وأمرني أن أذهب فورا إلى مكتب الوزير وأسلمها له لكي يقوم بالواجب.

وفعلا توجهت إلى مقر الوزارة ومعي الرسالة التي تحمل شعار ديوان ولي العهد وتوقيعه. لكن الوزير تركني أنتظر لمدة طويلة ولم يستقبلني. رغم أن السكرتارية أخبروه بأنني مبعوث من طرف ولي العهد. عندما فقدتُ صبري، قصدتُ باب مكتبه مباشرة، وفتحته واقتحمتُ خلوته ووجدته يشرب الشاي ويطالع الجرائد. استنكر سلوكي في البداية، لكني وضعتُ الورقة فوق مكتبه وانتظرتُ إلى أن طالعها وانتهى من قراءتها وأجابني ببرود بكلام لا يليق بمقام ولي العهد، في ما معناه أنه يرفض تنفيذ مضمون الرسالة، فلم أشعر بنفسي إلا وأنا أشهر سلاحي في وجهه، فرفع يديه في الهواء محاولا تهدئة الوضع.

غادرتُ مكتبه غاضبا، لكني لم أتوقع أن الأمر سوف يتطور، إذ أن الدويري اتصل بالوزير الأول مولاي أحمد بلافريج، وهذا الأخير صمم على وضع استقالة الحكومة لدى الملك محمد الخامس احتجاجا على تصرفي مع الدويري.

كنتُ قد عدت إلى إقامة المحجوبي أحرضان، ولم أكن أدري ما وقع. إلا أن ولي العهد مولاي الحسن اتصل بدار أحرضان وطلبني على الهاتف مستفسرا عما وقع، وحكيتُ له بأمانة ما دار بيني وبين الوزير، وأمرني رحمه الله أن أخرج وأنه قادم في الطريق. وصُدمت عندما رأيت أن الملك الراحل محمد الخامس يركب السيارة وإلى جواره الأمير مولاي الحسن. توقفت السيارة وأمرني ولي العهد بالركوب، ورأيتُ الدكتور الخطيب يجلس في المقعد الخلفي للسيارة.

ركبتُ، وسارت السيارة لبعض الوقت والصمت سيد الموقف. إلى أن تكلم الملك محمد الخامس وقال لي إن ما أقدمتُ عليه تسبب في كارثة حكومية، وأن بلافريج وضع استقالة الحكومة احتجاجا على سلوكي مع الدويري. وهنا تدخل ولي العهد الأمير مولاي الحسن وأمرني أن أحكي لسيدنا ما وقع وأن أنقل إليه جواب الدويري على رسالة ولي العهد. وعندما سمع الملك محمد الخامس جوابي، قال لي رحمه الله بلطف الوالد، أن الأمور لا تُحل بذلك الشكل. اغرورقت عيناي بالدموع، ولم أشعر إلا وأنا أخرج مسدسي من مكانه، وأرميه بين يدي الملك محمد الخامس وقلت له، يا سيدنا إذا كان موتي سوف يحل هذه المشكلة، فها هو مسدسي. فما كان من جلالته إلاّ أن أزاح المسدس وبدأ يخاطبني بنبرة عطف، ويُهدئ روعي. فسني وقتها لم يكن يتجاوز 24 سنة. ولم يكن لدي إدراك سياسي ولا وعي بعواقب الأمور، كما أن السياق في ذلك الزمن كان غير السياق. وانتهى الموقف بعبارة عفوية نطقتها في حضرة الملك: «فين دبّرتو على بحال هاد الوزراء نعام سيدي»، وابتسم رحمه الله ابتسامة خفيفة، وطويت الصفحة».

حين قلتُ لابن بركة: «من منا نحن الحاضرين سيُقتل أولا؟»

في تطوان، التقى المختار الزنفري مع المهدي بن بركة. وكان السياق وقتها هو الإعداد لمشاركة وفد حزب الاستقلال في محادثات «إكس ليبان» في غشت 1955.

ويحكي الزنفري كيف أن رفاقه في المنطقة الخليفية في تطوان، لم يكونوا يفضلون أبدا التعامل مع شخص المهدي. حتى أن اللقاء عرف توترا كبيرا عندما طلب المهدي صراحة من أعضاء جيش التحرير أن يتوقفوا عن تنفيذ العمليات التي تزيد من حدة التوتر، وأن يتركوا الفرصة للسياسيين لكي يجلسوا مع الحكومة الفرنسية، فما كان من المقاومين إلا أن صرفوا المهدي بن بركة بعد إخباره أنهم لا يتدخلون في شؤونه السياسية، وبالتالي فإنه يتعين عليهم ألا يتدخل في شؤونهم هو الآخر. أذكر أن سعيد بونعيلات أخبره بهذا الأمر بنبرة حازمة في إحدى المرات، وهو ما وصم العلاقة بينه وبين المقاومين بالتوتر حتى بعد الاستقلال.

يحكي المختار الزنفري عن علاقته بالمهدي بن بركة قائلا: «المهدي بن بركة كان شخصا متقد الذكاء، ويعرفه الكبير والصغير. تحضرني صورته الآن وهو يحمل في جيب قميصه مفكرته التي لا تفارقه، وكلما حدثه أحد عن أمر ما، إلا وأخرجها من الجيب وشرع يكتب.

أذكر مرة أنني ذهبتُ إليه رفقة المحجوب بن الصديق وشخص آخر من المقاومين، في يوم من أيام سنة 1956، لكي نتناول طعام العشاء عنده في بيته في ديور الجامع بالرباط. وكان السياق الوطني وقتها مشحونا. فالمغرب حصل لتوه على الاستقلال، والملف الأبرز هو تسليم سلاح جيش التحرير والاندماج في الجيش الملكي. وكانت تسري المعلومات بين المقاومين، مفادها أن المهدي بن بركة يقف وراء اغتيال عدد من قدماء المقاومة في إطار تصفية الحسابات السياسية. كان البيت الذي استضافنا فيه بسيطا، والأثاث متواضعا، وكان هذا الأمر يزيد من احترام ضيوف المهدي له وإعجابهم به.

عندما انتهى العشاء، ونحن بصدد المغادرة، سألتُ المهدي بن بركة بشكل مباشر: «قل لي آسي المهدي، من منا نحن ضيوفك الثلاثة سوف يُقتل أولا عندما نُغادر منزلك؟». فأجابني على الفور: «لستُ الشخص المكلف بالاغتيالات». وعندما غادرنا، لامني المحجوب بن الصديق كثيرا على محاولة استفزازي للمهدي وحذرني من العواقب».

لكن علاقة المختار الزنفري بالمهدي بن بركة سوف تعرف محطة، هي الأبرز، في إطار مشروع مد طريق الوحدة، وهو المشروع الذي لعب المهدي بن بركة دورا كبيرا في تنفيذه سنة 1957. يقول: «عندما انطلق مشروع طريق الوحدة، كنتُ أنا قد انتقلت إلى الجيش الملكي، وشاركتُ في الأشغال بالإشراف على فرقة من الجنود، عملنا معا على توزيع المؤونة وتنظيم الأشغال. وحدث أن جاء الملك الراحل محمد الخامس لزيارة المكان وتفقد سير الأشغال، وكان يرافقه ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

تكلف المهدي بن بركة بمرافقة الملك محمد الخامس في جولة تفقديه لكي يقف بنفسه رحمه الله على الأشغال، وكنتُ أنا أسير في الخلف مع المرافقين. وسمعتُ المهدي بن بركة يشتكي للملك الراحل ويُخبره أن العمال والمتطوعين يعانون من نقص فظيع في المؤونة والطعام ويتضورون جوعا. فلم أتمالك نفسي وقفزت بين الصفوف إلى أن وصلتُ إلى حضرة الملك محمد الخامس وطلبتُ أن يأذن لي بالحديث، وقلتُ لجلالته إن هؤلاء الناس -في إشارة إلى المهدي- يكذبون عليك يا جلالة الملك. واستدرتُ في اتجاه الجنود، وطلبتُ منهم أن يحفروا الأرض، فرأى جلالته رحمه الله بعينيه المؤونة قد دٌفنت في حفرة لإخفائها. كميات هائلة من اللحوم والخضروات دفنت تحت التراب. فاستنكر رحمه الله ذلك التصرف، واغتنمتُ الفرصة وناديت على أحد المتطوعين وكان مريضا ويداه متقرحتين، ورأى جلالته بنفسه وضعية بعض المتطوعين الذين جاؤوا للمشاركة لكنهم لا يصلحون لذلك النوع من العمل.

عندما حل وقت الغذاء الذي نظم للملك الراحل محمد الخامس وولي العهد في خيمة نُصبت لهذا الغرض، أذكر أن الملك محمد الخامس كان يجلس مع مرافقيه في طاولة، بينما كان ولي العهد مع المهدي بن بركة وآخرين في طاولة أخرى. وكان ولي العهد يتحدث مع المهدي بن بركة، وطلب منه هذا الأخير أن يُنادي عليّ ليتحدث معي بخصوص ما وقع في حضرة الملك محمد الخامس، واقتربتُ من ولي العهد، وتفاجأتُ بالمهدي بن بركة يُخبره بنفسه عن واقعة سؤالي له عندما زُرناه في بيته أنا والمحجوب بن الصديق. وضحك ولي العهد عندما سمع الواقعة، ولم يتطور الخلاف بيني وبين بن بركة».