الذكريات المنسية لأكادير قبل الحرب وقصة طمع الألمان في احتلالها

يونس جنوحي

تهيمن أگادير على التجارة في سوس، والآن تحضر لديها تطلعات سياحية. سُئلتُ إن كنت أُعجبت بالشاطئ الطويل من الرمال الرائعة.

قلتُ موافقا:

-«نعم. لكن بالنسبة لي، فإن الشواطئ تُشبه بعضها بعضا. هل سيأتي الناس من إنجلترا مثلا إلى أگادير فقط للحصول على حمام شمس؟ ماذا يمكن أن تُقدموا لنا وينقصنا في شواطئنا؟».

-«نستطيع تقديم 300 يوم مشمس في السنة.

في الصيف، لدينا أشهر بدون مطر. أليس هذا أمرا مُهما؟».

وأنا أتذكر العُطل الضائعة وأستعيد شريطها، كان عليّ أن أعترف بأن الأمر مُهم فعلا!

في هذه الأحياء الحديثة، فإن ركنا من فرنسا نُقل إلى المغرب. يصعب تصور قرية الصيد البئيسة التي عكّرت صفو السِّلم في العالم سنة 1911.

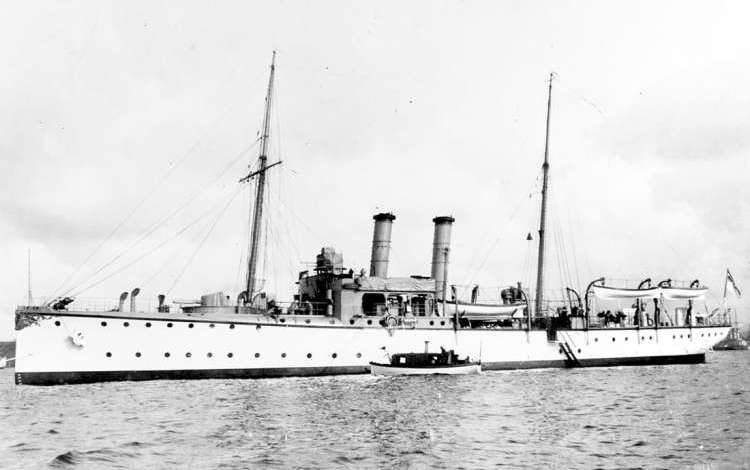

في شهر يوليوز من تلك السنة، ظهرت الباخرة الحربية الألمانية «بانثر» في مياه الشاطئ، وصرّح القيصر ويليام الثاني أنها جاءت لحماية مصالح ألمانيا في منطقة سوس. ولأن حدوث أمر مشابه كان نادرا، فإن هذه الخطوة تم تفسيرها – بشكل صحيح- على أنها احتجاج ألماني في طياته نوع من الحسد في مواجهة الطموح الفرنسي في المغرب.

في تلك السنوات كان الغضب يتعاظم ويُشعل فتيله بما يمكن اعتباره اليوم مجرد تفاهات.

إذا ظهرت بارجة حربية أجنبية قادمة من بلد يثير اهتمام بريطانيا، فإن ممثلينا سيدعون «الكابتن» إلى وجبة العشاء ويقترحون مباراة في كرة القدم بين أفراد الطاقم والفريق المحلي.

لكن، في سنة 1911، كانت أوربا غارقة في العواطف.

في فرنسا كان من المفترض أن الحرب الطويلة المتوقعة في متناول اليد.

حفظ القيصر ماء وجهه بالتنازل عن مساحة الأرض في الكاميرون. وفي الوقت الذي كان فيه مُستشاروه البحريون يشيرون بعيدا إلى ضرورة توسيع قناة «كيل» التي لم تكن لتكتمل إلا في سنة 1914، كانت الحرب قد تأجلت لثلاث سنوات.

تمتد الطريق من سوس في اتجاه الشمال، بالقرب من البحر. ينتهي لون الشجيرات، الأخضر الداكن، متقاطعا مع لون القش. يصعب تحديد كيف يستطيع أي أحد أن يكسب عيشه في منطقة مثل هذه، لكن من الواضح أن الأمر ممكن.

لا أعلم ما إن كانت السلع عُرضت عليّ كعينات فقط، لكن الأولاد الواقفين على جنبات الطريق أجبروني على شراء سمكة، وقنفذ وحيوان صغير آخر من فصيلة السناجب.

لو أنني كنتُ منخرطا في رحلة سياحية، لتوجهتُ جنوبا صوب تيزنيت، وهي منطقة أمازيغية على طرف الصحراء.

وبعدها، وبكل تأكيد، كنتُ لأميل جنوبا إلى «گلميم» لرؤية راقصي «الگدرة». إنهن نساء يرقصن على ركبهن. لا يتحركن، لكن أجسادهن تتمايل في حركات إغراء. أصل الحركات الغريبة للرقصة أنها كانت تُمارس تحت الخيام المنخفضة التي كان يقيمها الرُحل، حيث لم يكن بها مجال كاف للوقوف.

يقول صديق مغربي من المنطقة:

-«الگدرة، التي استمدت منها الرقصة اسمها، طبلٌ جلدي يحيط بإطار من الخزف. ينقر الطبال متبعا الإيقاع بأصابعه. البقية يصفقون في انسجام تام. كل فتاة ترقص لوحدها. وكلما أصبح قرع الطبل نشيطا أكثر فأكثر، تعمل الراقصة على جعل نفسها في حالة من الانتشاء إن صح التعبير. تتأرجح مع الإيقاع، ثم تبدأ في خلع ثيابها العلوية. كل هذا وهي على ركبتيها. تُنهي الرقصة عارية من خصرها نحو الأعلى، إلا من المجوهرات والحلي التي ترتديها».

-«وماذا تعني حركات الرقصة؟».

-«لا أحد يعلم. لقد نُقلت من جيل إلى جيل، لكن أصلها ضاع ولم يعد معروفا. ربما كانت جزءا من طقس للإغراء، وهذا هو الانطباع الذي تحصل عليه، بالتأكيد، في النهاية».