حسن البصري

ليس كل الأجانب نفعيين انتهازيين يحطون الرحال في بلدنا ابتغاء المال، هناك مئات الوافدين على المغرب الذين قدموا أرواحهم قربانا لهذا البلد، صحيح أن لائحة الأطباء والممرضين المغاربة الذين قضوا في ساحة المعركة ضد الأوبئة الفتاكة تفوق بكثير عدد الأجانب، لكن موت الوافد من أجل أن يحيا ابن البلد يستحق أن نتوقف عنده طويلا، لأنه يكرس نبل المهنة التي تلزم أخلاقياتها ممتهنيها بالوقوف في الخطوط الأمامية لكل معركة ضد الأمراض، أكان داء أم وباء.

يعتقد البعض أن إبداع العرب في الطب قد توقف في العصر الذهبي للإسلام، عند ابن سينا والرازي، لكن الحقيقة أنه ما زال هناك محاربون نعرفهم وآخرون مجهولون، نحتوا في الصخر من أجل هزم المرض، إلا أن نبل المهنة وإنسانية الفعل والقصد يحتمان علينا التوقف مليا عند الأجانب، لأنهم ظلوا متمسكين بحق مرضاهم في الحياة، قبل أن يسقطوا جثثا أمام هول الوباء.

في الملف الأسبوعي لـ«الأخبار» سنتوقف عند ملائكة الرحمة الذين ماتوا لأجلنا، غادروا الحياة الدنيا وهم يرتدون بدلة الشغل وحين هرع زملاؤهم لنجدتهم كان الوباء قد تمكن منهم.

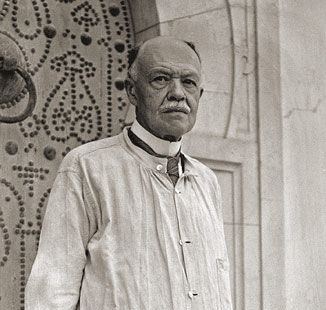

أرموند.. طبيب الفقراء اليهودي يصر على الموت بفاس

أرموند.. طبيب الفقراء اليهودي يصر على الموت بفاس

ولد أرموند كيكي في مدينة فاس عام 1943، وفيها درس الابتدائي والثانوي ثم انتقل إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث درس الطب وعاش في عاصمة الأنوار لمدة 12 سنة. عاد إلى المغرب في بداية عهد حكم الملك الحسن الثاني، فأدى الخدمة العسكرية في جنوب المغرب وتحديدا في منطقة «فم الحسن» كطبيب للقوات المسلحة الملكية، قبل أن يعمل لمدة أربع سنوات في المستشفيات العمومية، ثم يترفع للاشتغال كطبيب خاص في مدينة فاس.

في عام 1988 انتخب أرموند رئيسا للطائفة اليهودية بمنطقة فاس- صفرو- وجدة، وظل حريصا على تعزيز قيم التسامح الديني باعتباره مواطنا مغربيا يدين باليهودية ويسعى إلى نسج علاقات مع مختلف مكونات المجتمع المغربي، خاصة وأنه عرف في الوسط الطبي بفاس بـ«طبيب الفقراء» الذي لا يتردد في علاج البسطاء من مغاربة ويهود ومسيحيين، وعرف عنه مشاركته في حملات طبية لفائدة أبناء دور الرعاية الاجتماعية.

ظل أرموند يدير شؤون الطائفة اليهودية في مجال صيانة المعابد، وتأطير الصلوات الدينية اليهودية، وإقامة مراسيم الزواج، وتنظيم لقاءات ثقافية، وتيسير دراسة أبناء اليهود المقيمين بالجهة في مدارس البعثات الأجنبية، فضلا عن الإشراف على الذبائح اليهودية، وهو ما كان يبعده عن عيادته ويضطره إلى استدراك هذا التأخر بتمديد عمله إلى ساعة متأخرة من الليل، ظل يكشف عن مرضاه دون أن يكشف لهم عن حجم الداء الذي يسكنه.

حتى في عز الاحتقان العربي ظلت عيادته قبلة لزبناء من جميع الأعراق والديانات، ولم يكن يوما موضوع مقاطعة، سيما وأنه ظل يكشف عن مرضاه البسطاء بالمجان ويمنح الأدوية للمرضى المسلمين واليهود والمسيحيين والقادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، بل هناك من السوريين من طرقوا عيادته قادمين من الدار البيضاء.

قال كيكي في آخر حوار صحفي له: «في المغرب، هناك قدرة على العيش المشترك، هذا التعايش بين اليهود والمسلمين كان حاضرا منذ قرون وساهم في ترسيخه الملوك العلويون، الذين أكدوا أن اليهود المغاربة هم مواطنون مثلهم مثل باقي أبناء الوطن، ولديهم كافة الحقوق وعليهم الواجبات ذاتها. للأسف هذا التعايش لا يتم تلقينه لا في المدرسة ولا داخل الأسر».

كان أرموند أخصائيا اجتماعيا أكثر منه طبيبا عاما، وجد في صديقه اليهودي المغربي ورجل الأعمال الفاسي أبراهام كسوس خير سند، قبل أن يرحلا سويا إلى دار البقاء، دفن الأول في فاس والثاني في مونريال، وظل اسماهما حاضرين في ما تبقى من المرافق التعليمية اليهودية.

وافته المنية بمستشفى الشيخ زايد في الرباط عن عمر يناهز 84 سنة، ودفن بالمقبرة اليهودية بحي الملاح بفاس.

ماري فويي.. ممرضة ماتت بالكوليرا فحمل مستشفى عسكري اسمها

في كتاب بعنوان «مستشفى ماري فويي بالرباط»، يخصص الكاتب علي أخضار حيزا لممرضة فرنسية حمل المستشفى العسكري اسمها، من بين عشرات الأطباء والممرضين العاملين في هذا القطاع، خلال فترة الحماية الفرنسية.

عاشت ماري في فترة زمنية دقيقة واكبت تقريبا الحقبة الاستعمارية، كما عاشت الحرب العالمية الأولى ميدانيا. فقد رأت النور في 30 ماي 1864 بمدينة ريتيل الفرنسية، وبعد تخرجها أرسلتها وزارة الصحة الفرنسية إلى مدينة وهران الجزائرية، حيث عينت سنة 1907 ممرضة رئيسة بالمستشفى العسكري لهذه المدينة، بعد مقام لم يتجاوز السنة الواحدة انتقلت رفقة فريق من الممرضات إلى المغرب بقرار من المقيم العام ليوطي، كي تشرف على تأطير مجموعة من الممرضات في مستشفيات المملكة.

في منتصف شهر غشت من السنة نفسها، كانت ماري في طريقها نحو مدينة مكناس، حيث كان لها لقاء تكويني بالمستشفى العسكري للمدينة، وفي طريقها إلى العاصمة الإسماعيلية صادفت أثناء توقفها في مدينة تيفلت انتشار داء الكوليرا وكانت الحرارة جد مفرطة، فقررت أن تنخرط مع الطاقم الطبي للمدينة في حملة بالمنطقة والمداشر لمدة أسبوع على أن تستكمل طريقها في الفترة المسائية، لكنها تعرضت للوباء نفسه ولم تنفع تحذيرات زملائها الأطباء من التوقف عن عمل الإغاثة، إلى أن سقطت، فتم حملها في سيارة إسعاف إلى جانب المرضى إلى مستشفى مكناس العسكري، وبعد ثلاثة أيام توفيت ماري وسط ذهول الجميع.

نقل جثمانها من الرباط إلى الدار البيضاء، ثم إلى فرنسا وتحديدا إلى مقبرة «مونبرناس»، بحضور الرئيس الفرنسي وكبار الشخصيات العسكرية والطبية الفرنسية، وتقرر أن يحمل اسم المستشفى العسكري للرباط اسمها «ماري فويي» والذي أصبح المغاربة يطلقون عليه اختصارا اسم «ماريفي»، كما حمل المستشفى العسكري لوهران اسم هذه الممرضة.

فانون.. طبيب نفساني مات ضحية كمين بضواحي وجدة

فانون.. طبيب نفساني مات ضحية كمين بضواحي وجدة

ولد فرانز فانون في يوليوز سنة 1925، بمدينة فور دو فرانس بجزر المارتينيك، وهي مستعمرة فرنسية، عرف بنضاله من أجل الحرية وضد التمييز والعنصرية منذ أن كان طالبا، وحين تخرج من الكلية وهو يحمل صفة طبيب نفساني، التحق بالجيش الفرنسي وحارب ضد النازيين. ثم عمل طبيبا عسكريا في الجزائر في فترة الاستعمار الفرنسي، حيث عين رئيسا لقسم الطب النفسي بمستشفى البليدة في الجزائر، إذ انخرط مذ ذاك الحين في صفوف جبهة التحرير الوطني الجزائرية، وعالج ضحايا طرفي الصراع، من جزائريين وفرنسيين.

لم تقتصر زيارات هذا المفكر المارتينكي المناهض للاستعمار على مدينة وجدة وبركان وما جاورهما، بل زار مدينة تطوان والتقى مفكريها، وكشف عن فحوى وجوده في المغرب في عدد من كتاباته.

شعر الفرنسيون بتعاطف فرانز مع الجزائريين، فقرر الفرار إلى تونس، ثم عاد إلى الجزائر مختفيا، ومنها دخل المغرب واستقر بمدينة وجدة، حيث التقى بقيادات مغربية وجزائرية، بل إنه كان معجبا بالفكر الثوري لزعيم الريف عبد الكريم الخطابي، وبمفكري مدينة تطوان التي زارها في الفترة نفسها وقضى فيها أسبوعا كاملا.

خلال وجوده في المغرب، ألح على زيارة مستشفى الأمراض العقلية في برشيد، بحكم اختصاصه كطبيب نفساني، وفيه توقف عند الطرق المتبعة للحد من الانفلات الذهني لدى المرضى، وأعجب بالأجنحة التي كانت موزعة حسب الديانات، جناح للمسلمين وآخر لليهود وثالث للمسيحيين.

في سنة 1961 وبينما كان فرانز فانون خارجا من ثكنة في جبهة القتال الغربية قريبا من مدينة وجدة، حيث يقوم بحصص علاج ذهني، انفجرت قنبلة تحت سيارة «الجيب» التي كان يركبها، فأصيب بجروح بالغة في ظهره، تبين أن الفرنسيين قد زرعوا في طريق الثكنة ألغاما أصاب أحدها سيارة الطبيب.

ونظرا لعدم توفر العلاج المناسب في وجدة، تم نقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الأطباء الأمريكيين اكتشفوا فجأة إصابته بمرض سرطان الدم «اللوكيميا»، فلم يكن بإمكانهم فعل الكثير، وبقي فانون يعاني في المستشفى إلى أن توفي في دجنبر 1961 بواشنطن، وعمره لم يتجاوز 36 عاما.

مدام شابو.. طبيبة مازاغان تموت بسبب ضغط دموي رهيب

مدام شابو.. طبيبة مازاغان تموت بسبب ضغط دموي رهيب

فئة قليلة من سكان الجديدة هم الذين يعرفون أن «أوجيني دولانوي»، هي تلك الطبيبة التي عرفت في أيام الحماية الفرنسية بلقب «مدام شابو»، ربما لأنها كانت ترتدي دوما قبعة على رأسها، بينما يرى البعض أن اسمها الأصلي هو «شابو» وحين تزوجت من فرنسي قادم من جزيرة لايرينيون نالت اسمه، إلا أن هذه الرواية ضعيفة.

رأت أوجيني النور في بولونيا، وتحديدا في مدينة سوفالكي سنة 1887 بمنطقة توجد في الحدود ما بين روسيا وبولونيا. وانخرطت باكرا في مجال الكفاح ضد النظام القيصري، في لجنة المدرسة الثانوية المقاومة التي كانت ترمي إلى تعزيز تعليم أبناء الطبقة المحرومة. وتوجهت إليها الأنظار بسبب نشاطها، وهي الشابة التي لا يتجاوز عمرها سبعة عشر عاما، فتتبعت الشرطة السياسية خطواتها، وأجبرتها على الفرار من روسيا نحو باريس، لدراسة الطب. تابعت دراستها بمونبوليي وكانت تقوم بالترجمات للحصول على قوتها إلى أن قدمت أطروحتها، حول موضوع حمى التيفويد.

كتبت حفيدة «مدام شابو» سيرة جدتها التي ارتبطت وجدانيا بالجديدة، وقام الكاتب سعيد بلمبخوت بترجمتها تعميما للفائدة، حيث تروي قصة «ملاك الرحمة» التي اهتمت بصحة الجديديين وجعلت المركز الصحي الذي كانت تشتغل فيه، والذي يسميه الدكاليون «سبيطار مدام شابو» مقصدا لهم في زمن كان من المستحيل عرض سيدة مغربية على طبيب «نصراني». أما زوجها الطبيب أيضا، فقد قضى أيامه متجولا على عربة تجرها الدواب بين دواوير ومداشر الناحية، ليفحص الناس ويحقنهم بالأمصال الواقية من الأمراض والأوبئة.

خصص الكتاب فصلا لهذه السيدة تحت عنوان «سيدة مازاغان»، تحدثت فيه الكاتبة عن حياتها المهنية والخدمات الطبية والاجتماعية التي قامت بها ودورها في إنشاء جمعية «قطرة الحليب»، وعلاقتها بالسكان. كشفت الحفيدة نيلسيا سبب هجرة جدتها أوجيني إلى أمريكا، بعد فصلها فجأة من هيئة الأطباء بسبب أصولها اليهودية، كما قصت جزءا من المضايقات التي تعرض لها جدها بيار دولانوي، وتطرقت إلى المشاكل التي تعرض لها والدها الطبيب غي دولانوي، الذي اعتبرته فرنسا خائنا لأنه كان يساعد المغاربة، فاضطر إلى مغادرة المغرب صوب الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في ولاية كاليفورنيا إلى نهاية الحرب العالمية الثانية.

في عام 1945 عادت «مدام شابو» إلى المغرب من جديد، لكنها أصيبت بمرض في القلب ظلت تعاني من تبعاته إلى أن توفيت في عام 1951، فدفنت في مقبرة بمدينة الجديدة بناء على وصيتها.

وفاة تراجيدية للطبيب لوستو في حملة طبية ضد وباء التيفوس

وفاة تراجيدية للطبيب لوستو في حملة طبية ضد وباء التيفوس

يرى كثير من الباحثين أن قرب وجدة من الجزائر التي كانت مقاطعة فرنسية، ساهم إلى حد كبير في تعزيز الجانب الطبي، على الرغم من أن إقبال الوجديين على الطب الحديث كان محتشما لاعتبارات دينية أولا. ولقد أشار الباحث المغربي بوجمعة رويان في كتابه: «الطب الكولونيالي الفرنسي بالمغرب»، إلى وجدة كبوابة للطب الحديث.

توفي الطبيب لويس لوستو بمرض التيفوس سنة 1942 بجرادة، حيث كان يقود حملة طبية لمكافحة هذا الوباء في صفوف الأهالي، قيل إنه حول خيمة إلى غرفة للعلاج، وكان يقضي فيها ساعات طوال في مواجهة مباشرة للوباء. إلى أن عثر عليه ملقى خارجها وهو ملفوف في بدلته البيضاء.

دفن موريس بناء على وصيته في المقبرة المسيحية، فحمل مستشفى وجدة اسمه، بعد ثماني سنوات عن موته، قبل أن يتم استبداله.

لكن اسم موريس لوستو ظل يتداول كثيرا، كلما تم النبش في سيرة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، خاصة حين كان شابا. إذ عاش قصة حب مع ممرضة جميلة كانت تعمل في هذا المستشفى، والطريقة التي انسل بها قبل التحاقه بالثورة ومغادرته وجدة بصفة نهائية. يقول أصدقاء بوتفليقة إن الممرضة أصيبت بحالة اكتئاب حاد، و«كانت المسكينة تنزف دمعا بسبب الخيانة والخداع».

بول شوبي.. تحول من طبيب عسكري إلى مدني ومات بعدوى السل

بول شوبي.. تحول من طبيب عسكري إلى مدني ومات بعدوى السل

في كتابه «طبيب في البلاد» يسلط الدكتور ماكسيم روسيل الضوء على مسار زميله الطبيب الفرنسي بول شوبي، الذي أسدى للمغرب خدمات إنسانية كبيرة في المجال الطبي، خاصة في المغرب غير النافع، وتحديدا في مناطق ملوية العليا وفي وزان وتونفيت وبومية وأغبالو، فضلا عن تدخلاته في حملات طبية عديدة كان يقوم بها بشكل جماعي أو على انفراد.

ولد بول شوبي عام 1896 في مدينة بادير جنوب فرنسا، شارك في الحرب العالمية الأولى وهو في ريعان شبابه، وبعد أن وضعت الحرب أوزارها التحق الفتى بمدرسة الصحة العسكرية بمدينة ليون، هنالك حصل على شهادة الدكتوراه عام 1922. وبعد ثلاث سنوات من الخدمة في الديار الفرنسية، التحق بالمغرب بصفته طبيبا عسكريا.

حين حل الطبيب الفرنسي بالمغرب، تلقى أمرا بالانضمام إلى فيالق كانت تستعد للتوجه إلى الأطلس الكبير قصد إخماد انتفاضة قبائل آيت عطا، كانت المواجهة بين القوات الفرنسية والمغاربة بقيادة المقاوم عسو أوبسلام في معركة بوغافر شديدة. هناك ظل الطبيب تحت رحمة البارود يسعف المصابين، وهو يمني النفس بانتهاء المعركة.

قدر بول أن وصوله إلى المغرب تزامن مع تنزيل الظهير البربري، وكان عليه أن يعيش جحيم الانتفاضات من موقعه كطبيب للكتائب العسكرية الفرنسية التي كانت تواجه المقاومة الوطنية، الآخذة في التكون، وأن يرى أصناف القمع والاعتقال.

لم يكن بول متحمسا للعمل في الثكنات العسكرية ومرافقة الحملات التي كان يشنها الجيش الفرنسي على المناطق المتمردة، فاختار في نهاية الثلاثينات التخلص من البدلة العسكرية وتقديم استقالته، وطلب من القيادة العسكرية إعفاءه من مهامه على الأقل كطبيب عسكري، وبعد طول مفاوضات تم قبول التحاقه بقطاع الصحة العمومية المدني، وأصبح طبيبا في مستشفى وزان لمدة عام واحد. وفي مدينة ميدلت الصغيرة، التي كانت عبارة عن تجمع سكني ضئيل محاط بثكنات عسكرية فرنسية تخضع للقيادة العسكرية بمكناس، اكتسب الطبيب شهرة واسعة وأصبح صديقا للبسطاء إلى أن توفي متأثرا بعدوى داء السل أثناء قيامه بمهامه، فسمي مستشفى المدينة باسمه، قبل أن يسقط بالتقادم.

نيكول.. مات بالتيفوس ودفن ببدلته الطبية بحديقة المستشفى

نيكول.. مات بالتيفوس ودفن ببدلته الطبية بحديقة المستشفى

اسمه الحقيقي شارل جول هنري نيكول، ولد في 21 شتنبر 1866 بمدينة روان بفرنسا، تعلم مهنة الطب من والده عالم الأحياء أوجين نيكول، الذي كان طبيبا في مستشفى روان، ودرس بالمدينة نفسها، حيث حصل على درجته الطبية من معهد باستور في باريس عام 1893، ومن ثم عاد إلى روان حيث اشتغل في المستشفى الرئيسي لروان حتى عام 1896، إذ عين مديرا للمختبر البكتريولوجي.

انتقل والده أوجين إلى المغرب ومنه إلى الجزائر، حيث كلف بمهمة ضمن بعثة طبية، قبل أن يتلقى الابن شارل عرضا لإدارة معهد باستور بتونس عام 1903، وهو المنصب الذي شغله حتى وفاته، وإن كانت رغبته العمل في معهد باستور بطنجة، حيث أسر بها للدكتور بول ريملينغر الذي شغل منصب مدير للمعهد، منذ تأسيسه عام 1911 إلى أن حصل المغرب على استقلاله.

حضر شارل حفل افتتاح معهد باستور بطنجة، وأعجب بمدينة تحت الوصاية الدولية، وعبر عن متمنياته بالعمل فيها، واصفا إياها ببوابة أوربا في إحدى رواياته، لكن الإقامة الفرنسية في تونس رفضت وظل مشرفا على معهد باستور بتونس العاصمة، هناك أجرى نيكول أبحاثه حول مرض التيفوس، التي استحق عنها جائزة نوبل في الطب عام 1928، حيث خلص في دراسة علمية قيمة إلى العلاقة بين القمل والتيفوس. وفي العام الموالي انضم إلى مجلس أكاديمية فرنسا، وبعد عامين حصل على وسام الشرف اعترافا بالأعمال القيمة التي أسداها خدمة للإنسانية.

حين انتقل حكام فرنسيون للعمل في المغرب جدد شارل ملتمسه، لكن الهيئة الطبية رفضت وظلت متمسكة به. رغم ذلك ظل يتردد بين الفينة والأخرى على معشوقته مدينة طنجة التي كانت حاضرة في كتاباته الأدبية والفلسفية، من بينها «معجنات بيلوني» و«حكايات مارموز»، فضلا عن دراسات قيمة في مجال الطب. استغرب رجال الطب حين اكتشفوا في شارل الروائي، ووعدهم بنيل جائزة نوبل للأدب كما نال جائزة الطب، لكن الموت لم يمهله، حيث عاش أيامه الأخيرة في مختبره متحديا المرض.

تقول بعض الروايات إن الرجل عاد من رحلة إلى طنجة في حالة إنهاك تام، وإنه توفي بعد أيام قليلة في تونس العاصمة، وتحديدا يوم 28 فبراير 1936 ودفن بها. بينما ترى شهادات أخرى أن طنجة بريئة من موت شارل، وفي الحالتين فقد مات بسبب عدوى من مريض عربي أكان مغربيا أو تونسيا، لكن الغريب في وفاته أنه أوصى بدفنه في حديقة المستشفى، مع إصرار على أن يلف جسده قبل الدفن في بدلته الطبية البيضاء.

هكذا تمت تصفية إيميل موشون.. طبيب «العواية» في مراكش

هكذا تمت تصفية إيميل موشون.. طبيب «العواية» في مراكش

في صباح أحد أيام ربيع عام 1907، اعترضت جماهير غفيرة من المغاربة الغاضبين سبيل الدكتور إيميل موشون، في الزقاق المؤدي من بيته إلى مستوصف الأطفال الذي كان يديره في مراكش. وبعد طعنه ورجمه وسحله، تعرض بيته للنهب والتخريب، بمبرر أنه كان جاسوسا متخفيا في هيئة طبيب للأطفال.

في عام 1905 قررت حكومة بلده خلق مستوصفات للمساعدة الطبية في بعض موانئ ومدن المغرب الكبرى، فعينت الدكتور موشون في المستشفى الذي أحدثته في هذا الإطار بمراكش، باعتباره كان يفهم العربية وكذا العقلية الشرقية.

استطاع بفضل مثابرته وخدماته الطبية التي قدمها للناس في بيوتهم أو في المستوصف الذي أقامه مع توزيعه للدواء عليهم، كسب احترام فئات واسعة منهم. ولم يكد الدكتور موشون يكمل عامه الأول في المدينة، حتى عمت مجاعة وانتشر التيفويد فحصد الموت آلاف الناس، وبرز دوره بين سكان مراكش لا كطبيب متفان في علاجهم فحسب، بل أيضا كرجل خير وصلاح، إذ كان يوزع الأكل الذي يشتريه بماله الخاص على الجياع. وبدعم من الحكومة الفرنسية، جهز المستوصف الذي يعمل فيه باثني عشر سريرا وبما يكفي من الدواء حتى ناهز عدد المرضى الذين كان يفحصهم يوميا 150 مريضا.

رغم الصورة المشرقة التي صنعت له من قبل الفرنسيين، ودوره في التصدي للأمراض الفتاكة خاصة «العواية»، إلا أن الدكتور موشون جمع من حوله كثيرا من الأعداء. اقتربت نهايته عندما نصب أياما قليلة قبل مقتله في سطح بيته لاقطا هوائيا، فاتهم بالتخابر من الغير.

وفي رواية أخرى من الروايات العديدة التي تناولت مقتله، قيل إن باشا المدينة استدعاه ذلك الصباح وخاض معه في حديث غير ودي، موضوعه ذلك «الشيء» الذي نصبه فوق سطح بيته. وفي كل الأحوال يبدو من الثابت أن مقتله حصل بينما كان عائدا إلى بيته.

حمل جثمان الدكتور موشون إلى المستوصف، بينما هجمت الجموع الهائجة على بيته ونهبت وخربت محتوياته. وبعد أن أخبر بالواقعة، نقل تحت حراسة مشددة إلى مدينة الجديدة، وهناك خضع الجثمان لفحص شرعي أجراه طبيبان فرنسيان، وتبين أن الجسد حمل ما يفوق 25 طعنة من أسلحة بيضاء. ومن الجديدة حمل التابوت بحرا إلى طنجة، حيث أقيم للدكتور القتيل حفل تأبين حضرته الجالية الأوربية وسط أجواء من التأثر البالغ، ثم رحل الجثمان بحرا إلى فرنسا.

لم يمض سوى أسبوع واحد على مقتل الدكتور موشون، حتى استجابت الحكومة الفرنسية لأجواء الغضب وللضغط الذي كان يطالب برد فعل قوي. وقررت في اجتماع تاريخي تحريك جزء من آلتها الحربية المتمركزة في الجزائر غربا لاحتلال وجدة.

الطبيب ميستر ناي يتعرض للتصفية بسبب إنجيل في عيادته

الطبيب ميستر ناي يتعرض للتصفية بسبب إنجيل في عيادته

في درب الرحبة القديمة بمراكش، كانت عيادة طبيب إنجليزي يدعى «ميستر ناي»، كان هذا الطبيب في السنوات الأولى للحماية الفرنسية يهتم أكثر بعلاج الأطفال، وكان يتلقى دعوات من الباشا التهامي الكلاوي للحضور إلى قصره، من أجل معاينة حالات مرضية داخل أسرته.

في هذه الفترة كان من الصعب إقناع النساء بوقف علاج أطفالهم بزيارة الأولياء الصالحين، والتردد على عيادة طبيب «نصراني». تسربت أخبار عن ممارسة موازية للتبشير من طرف هذا الطبيب، فتقررت تصفيته. وحسب الروايات الأكثر تدقيقا في النازلة، فإن سيدة حكت لزوجها طقوس العلاج عند ميستر، فقرر قتله بسكين حيث غطي رأسه وتظاهر وكأنه مصاب بألم في ضرسه وجلس في كرسي وهو يستمع إلى الطبيب، وفي غفلة منه استل السكين وغرسه في بطنه، ولم يغادر العيادة إلا بعد أن تأكد من موته. ثم توجه وذهب إلى مخفر الشرطة بجامع الفناء بسكينه، يخبر الأمن بجريمته ويردد أمام الناس بأنه قتل راهبا.

تمركز عمل هذا الطبيب في العيادات الطبية الصغيرة المقامة في مراكش، خاصة في الأحياء الشعبية، حيث يتجمع السكان المحليون من أجل العلاج، ولكن في مناخ يجعل المرضى في حضرة قسيس وليس طبيبا.

«عندما يدخل الناس للعيادة، يجلسون في أحد جوانب الغرفة الرئيسية، وبعد أن يستمعوا إلى قراءة الإنجيل، يمكنهم أن ينتقلوا إلى الجانب الآخر حيث يجري الفحص الطبي». كما تقول الصحيفة التبشيرية البريطانية «الربير»، التي تعتبر الطب «كوسيلة لاجتذاب السكان وحملهم على الاستماع إلى الإنجيل».

وتقول رواية أخرى إن هذا الطبيب كان له منزلان متقابلان في درب الرحبة، الأول مخصص لسكناه هو وعائلته، والثاني حوله إلى مصحة. وقبل علاجه للزائرين كان يفرض عليهم الاستماع إلى خطاب ديني. بعد هذه الواقعة درست ابنة ميستر الطب وأصبحت مختصة في طب النساء.