إنّ ظاهرة الهجرة خاصية تميّز حياة الإنسان عبر التاريخ، وموجات النزوح واللجوء تعاقبت في عدة مراحل تاريخية بسبب الحروب المتعددة أو الكوارث الطبيعية، وشكّلت الجزء الكبير من الأحداث والوقائع التي ارتبطت بتطور الحياة الإنسانية وتداخل بين الشعوب والحضارات في ما يشبه تلاقحا حضاريا وثقافيا وتمازجا عرقيا واجتماعيا. لكننا نشهد اليوم تفاقما لهذه الظاهرة التي أصبحت تعبّر عن أزمة الإنسان الحديث بما تفرزه من نعرات عنصرية وعودة الإنسان، من جديد، إلى الانطواء على الذات ونبذ الآخر والتنكر لمبدأ التضامن الإنساني، خاصة في الأوضاع الصعبة كالحروب والكوارث الطبيعية.

هذا الوضع الجديد لم يعد يمسّ الأفراد والجماعات وحدهم، بل شمل الكتاب والفنانين والمبدعين عموما، ما أفضى إلى ظهور أدب اللجوء والمنافي الذي من سماته الأساسية التعبير الفني والأدبي عن حالة النزوح والاغتراب من خلال أعمال تتوزع بين الكتابة الروائية والسيرة الروائية إلى الكتابة السينمائية والمسرحية فضلا عن الفن التشكيلي.

الكاتب والروائي السوري هيثم حسين عاش تجربة اللجوء منذ بداية الحرب في سوريا، حيث تعرض بيته في منطقة شبعا في غوطة دمشق للقصف ما جعله يغادر البلاد بحثا عن ملجأ آمن رفقة أسرته عبر العديد من البلدان حتّى استقرّ به المقام في بريطانيا.

كتب الروائي السوري سيرته الروائية عن تجربة النزوح والمنفى تحت عنوان «قد لا يبقى أحد»، الصادرة سنة 2018، صوّر فيها الحياة في مخيمات اللجوء بكل تفاصيلها المثيرة قائلا: «… بعد المقابلة الأولى التي هي تحقيق مفصّل، هناك انتظار للمقابلة الثانية، هي الأهم يقرر فيها المحقق ووزارة الداخلية، إمّا منحك اللجوء أو رفض طلبك، وفي أثناء ذلك تظل معلّقا في بحر الانتظار، تعيش مع أشخاص مختلفين من ثقافات ولغات مختلفة. قد يطول انتظارك أسابيع أو شهورا، أو ربما بضع سنوات، من دون وجود أيّ مبرر مقنع لذلك، فهناك من يُنظر في طلبه ويُمنح حقّ اللجوء ويجلب أسرته في غضون أشهر قليلة، وهناك من يطول انتظاره لسنتين أو ثلاث لحين استكمال إجراءات الإقامة واللجوء ولمّ شمل الأسرة.

… في المخيم المؤقّت في بلدة ويكفيلد الإنكليزية، بقية قرابة أسبوعين، تفاجأت بالمبنى المقابل. كان سجن ويكفيلد الرهيب مقابل المخيّم. حين اكتشفت أنّ السجن يربض على بعد أمتار قليلة من غرفتي لم أستطع النوم إلّا لماما، كنت أفيق بين الساعة والأخرى متوجسا. تساءلت كثيرا مع نفسي هل من المصادفة اختيار هذا الفندق الكبير مقابل السجن الضخم ليكون عتبة مؤقتة للاجئين في رحلة لجوئهم في بريطانيا، وما إن كان ذلك لدفعهم إلى التحفظ في بداية حياتهم الجديدة، وترويعهم من رعب السجن المخيم على المخيّم نفسه.

بدت المنطقة المحيطة بالسجن والمخيّم هادئة تماما، لم أستطع منع نفسي من التفكير في حكاية المسجونين ومآسيهم وأنا القادم من بلاد كانت سجونا مفتوحة على العدم، سجونا محاطة بأسوار من الخوف والرعب والترويع والجنون، تقهر الإنسان وتدمي روحه.

… كان الروتين اليوميّ في المخيّم أشبه بروتين السجن نفسه، أوقات الوجبات الغذائية محددة بدقّة، يتمّ توزيع المخصصات على اللاجئين، تمكّن مصادفة صورا من الترفع والتعفف وأخرى من التكبّر والوضاعة في الوقت نفسه، يتكالب بعضهم على الطعام بطريقة مقززة، يظنون أنّها شطارة، أولئك الذين ينخر الجوع أجسادهم لن يستدلّوا إلى أيّ طريق للشبع.

… مزيج غير متجانس من اللغات والشعوب، أفارقة من مختلف الدول الإفريقية يتقوقعون على أنفسهم، إيرانيون يعلّقون صلبانا كبيرة يتعاملون بنوع من التعالي على غيرهم، ويشعرون بنوع من التفوق عليهم، يعدّون كثيرين من اللاجئين الذين معهم في المخيّم جزءا من ماضيهم قبل أن يغيّروا ديانتهم، وكثيرا ما يتردّد أنّهم إنما يغيّرون دينهم من أجل الحصول على الإقامة لا غير، وكان الردّ التالي بأنّ مكسب الكنيسة يكون في الأجيال التالية وليس من الجيل الانتهازيّ الذي يقلب دينه من أجل غايته في الإقامة فقط… ثمّ هناك عرب وكُرد يخوضون نقاشاتهم السياسية التي لا تنتهي بالعادة، ولا ينفكون ينظرون إلى أولئك الإيرانيين بنوع من الاستهجان لانتهازيتهم وتغيير دينهم وزعمهم تغيير جلودهم بتلك السرعة، ولا يعدم بعض منهم التعبير عن شعور بنوع من التفوّق عليهم لأنّهم ما زالوا متشبثين بدينهم ويحاولون إبراز ذاك التشبّث وإظهاره بطريقة مباشرة للدلالة على قوة عقيدتهم».

سبوجماي زرياب.. تسألونني عمّا هو المنفى

سبوجماي زرياب.. تسألونني عمّا هو المنفى

تعتبر سبوجماي زرياب من مواليد 1949 من الكاتبات الأفغانيات الرائدات في الأدب الأفغاني الحديث. بدأت الكتابة مبكرا في سن 17 سنة حيث نشرت قصصها الأولى، وهي تنتمي إلى الجيل الأول من الأفغانيات اللائي نشأن في ظل الحكم الملكي الليبرالي الذي ألغى قانون إلزامية ارتداء النساء البرقع سنة 1951. درست سبوجماي الأدب الفرنسي في جامعة كابول، عملت مترجمة في السفارة الأمريكية في عاصمة بلادها أثناء الاحتلال السوفياتي وكانت من أشدّ المعارضين له، وبمجيء طالبان لجأت إلى فرنسا حيث ما زالت تقيم في منفاها الاختياري. عن هذا المنفى تكتب قائلة: «تسألونني عمّا هو المنفى… قبل سنوات عديدة، وفي منطقة هادئة من كابول، قرأت الترجمة الفارسية لكتاب «رجل من كابول»، للمؤلف رابيندراناث طاغور. وبفضل قلمه السحري، علّمني هذا الكاتب الهندي المتألّق معنى ألم المنفى. أنا التي كنت في منأى عن البؤس ولم أكن أعرف الحرب إلا في الكتب، كنت أعتقد أنني سأبقى في منأى عن المنفى… إلى آخر أيام حياتي. في تلك الفترة، لم يكن يخطر ببالي أن تُحوّل يوما يدُ التاريخ الظالمة كل أفغاني إلى «رجل كابول» مثلما رواه تاغور، وأن يُفرّق جنون التاريخ أمّة بأسرها، ليُشتّت الأفغانيين في كل أنحاء العالم، بعيدا عن آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وأخواتهم وإخوتهم. ولا أعرف حواليّ عائلة واحدة سلِمت من التمزّق الذي سبّبه المنفي، أو عائلة لم تعش -دون أن تكون قد قرأت طاغور- قصة «رجل كابول» ولا تعاني من نفس الآلام».

عندما سألها صحفي عمّا تفكر بصدد الحرب في بلادها أجابته: «بماذا عساي أفكّر عندما أشاهد أنه عبر القرون لم يتمكّن الدين ولا الفلسفة ولا الأدب والعلوم ولا التكنولوجيا من إشباع جوع بطن الأرض ولا تمكّنت من اكتشاف علاج للجنون الذي نسمّيه «الحرب». لماذا لم يشبعوا جوع الناس الجائعين؟ لماذا لم يجدوا العلاج؟ هل لديك أنت جواب؟».

قيل عنها إنّها «قلم يواجه الكابوس» لذلك تصف نفسها بأنها: «الفتاةُ التي كانت تقرأ عن الفقر والحروب والمَنافي في الكتب والروايات لم يكن يخطرُ في بالها أنّها سوف تَختبرُ أيّاً منها في حياتها. اختبرتُها كلَّها. وقاومتُ. واجهتُ الكوابيس. فالحرب كابوس. واضطهاد المرأة كابوس. والمنفى كابوس».

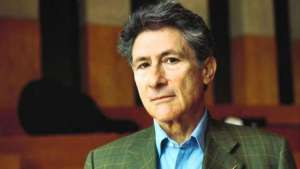

إدوارد سعيد.. متاهات الاسم والمكان

إدوارد سعيد.. متاهات الاسم والمكان

إنّ المنفى عند الكاتب الفلسطيني إدوارد سعيد متعدد ويتخذ صورا مختلفة تجسدت خلال مراحل حياته التي كانت في جلّها ترحلا دائما بعيدا عن موطنه الأصلي. في كتابه «خارج المكان» نجده يسرد لنا قصته الاستثنائية عن المنفى وارتحالاته المتعددة واحتفاءه بماض غير قابل للاستعادة. فكما يقول: «أماكن عديدة زالت، وأشخاص عديدون لم يعودوا على قيد الحياة… باختصار، إنّه أساسا عالم قد اندثر». يقدم إدوارد سعيد مذكراته كالتالي: «هذا الكتاب هو سجل لعالم مفقود أو منسي. منذ عدة سنوات، تلقيّت تشخيصا طبيا بدا مُبْرما، فشعرت بأهمية أن أخلّف سيرة ذاتية عن حياتي في العالم العربي، حيث ولدت وأمضيت سنواتي التكوينية، كما في الولايات المتحدة حيث ارتدتُ المدرسة والكلية والجامعة. العديد من الأمكنة والأشخاص التي أستذكرها هنا لم تعد موجودة، على الرغم من أنّي أندهش باستمرار لاكتشافي إلى أيّ مدى أستبطنها، وغالبا بأدق تفاصيلها بل بتشخيصاتها المروعة. شكّل المنفى بصوره المتعددة أبرز معالم حياة إدوارد سعيد فهو عبارة عن متاهات كبرى في المكان واللغة والاسم. فعن اللغة يتحدث قائلا: «فأنا لم أعرف أبدا أية لغة لهجت بها أولا، أهي العربية أم الإنكليزية، ولا أيّا منهما هي يقينا لغتي الأولى. ما أعرفه هو أنّ اللغتين كانتا موجودتين دوما في حياتي، الواحدة منهما ترجّع صدى الأخرى، وتستطيع كلّ منهما ادّعاء الأولوية المطلقة، من دون أن تكون هي فعلا اللغة الأولى». وبخصوص اسمه الشخصي إدوارد وما يمثله من منفى نفسي وشعور يقول: «تخترع جميع العائلات آباءها وأبناءها وتمنح كلّ واحد منهم قصة وشخصية ومصيرا، بل إنّها تمنحه لغته الخاصة.

وقع خطأ في الطريقة التي تمّ بها اختراعي وتركيبي في عالم والديّ وشقيقاتي الأربع. فخلال القسط الأوفر من حياتي المبكرة، لم أستطع أن أتبيّن ما إذا كان ناجما عن خطئي المستمر في تمثيل دوري أو عن عطب كبير في كياني ذاته. وقد تصرّفت أحيانا تجاه الأمر بمعاندة وفخر. وأحيانا أخرى وجدت نفسي كائنا يكاد أن يكون عديم الشخصية وخجولا ومترددا وفاقدا للإرادة. غير أنّ الغالب كان شعوري الدائم أنّي في غير مكاني.

هكذا كان يلزمني قرابة خمسين سنة لكي أعتاد على «إدوارد» وأخفف من الحرج الذي يسببه لي هذا الاسم الإنكليزي الأخرق الذي وُضِع كالنير على عاتق «سعيد» اسم العائلة العربيّ القحّ. صحيح أنّ أمّي أبلغتني أنّي سمّيت إدوارد على اسم أمير بلاد الغال (وارث العرش البريطاني) الذي كان نجمه لامعا عام 1935، وهو عام مولدي، وأنّ سعيد هو اسم عدد من العمومة وأبناء العام. غير أنّ تبرير تسميتي تهافت كليا عندما اكتشفت أنّ لا أجداد لي يحملون اسم سعيد. وخلال سنوات من محاولاتي المزاوجة بين اسمي الإنكليزي المفخّم وشريكه العربيّ كنت أتجاوز «إدوارد» وأؤكّد على «سعيد» تبعا للظروف، وأحيانا أفعل العكس، أو كنت أعمد إلى لفظ الاسمين معا بسرعة فائقة بحيث يختلط الأمر على السامع. والأمر الوحيد الذي لم أكن أطيقه، مع اضطراري إلى تحمله، هو ردود الفعل المتشككة والمدمّرة التي كنت أتلقّاها: إدوارد؟ سعيد؟».

مذكرات إدوارد سعيد ص 25/ 26

مها حسن.. عِمْتِ صباحا أيتها الحرب

مها حسن.. عِمْتِ صباحا أيتها الحرب

تصوّر الكاتبة السورية مها حسن، خاصة في روايتها «عمتِ صباحا أيتها الحرب»، الشتات السوري في مخيمات اللاجئين في تركيا وفي اليونان، ثم مغامرة الإبحار التي تشبه انتحارا اجتماعيا للانتقال إلى البلدان الأوروبية في مخيمات أخرى للاجئين، حيث تفتقد تلك الأسر السند الذي يقوي لحمتها العائلية الذي تراه الروائية مجسدا في شيء واحد، هو البيت. تقول الرواية في هذا الصدد: «… البيت يعني سريرا وغطاء، والحلم بالنوم بين جدران آمنة، تحمي من البرد والخوف والمباغتة. البيت يعني أن تدخل إلى مكان مغلق، تقفل عليك بابه، فتشعر بطمأنينة السلام. هو السلام، الوقاية من الآخر، وعلى نقيضه اللا بيت، هو التواجد في احتمالية الخطر: هجوم ما من طرف ما، إنسان، حيوان، طبيعة…

سيكون حلم السوريين، بعد حلم طويل من الحرية والمساواة، والتحرر من الخوف، فقط: بيت ! سيتنازل السوريون عن أحلام الأفكار الكبرى في العدالة والحق والحرية، وسيكتفون بحلم الأمان في مكان، يقيهم من الخوف. الخوف الغريزي الذي يشعر به المتشرد والمحروم من أمن البيت.

أمّا أنا، فسوف أقضي حياة طويلة مليئة بالبيوت، وأمتلك بيتا آمنا، جميلا وواسعا، أصادق داخله كائنا سحريا: كلبتي التي تقاسمني الأمان والسلام، ولكنني كلما أغمضت عينيّ، تخيلت أنّ معنى البيت لاصق هناك: في سورية، حيث بيتي الأول، وحيث حنيني الأزليّ.

… البيت الأول بمنزلة الحب الأول، يبقى الحامل القوي لكل المعاني المعادلة للبيت. كلما أشرقت الشمس في مطبخي الفرنسي، تسرّب خيال مطبخ بيت أهلي داخل مطبخي هنا: بروائح الثوم والبصل والزيت المقلي ودبس البندورة وعلب النعنع اليابس والكمون والكزبرة.. المطبخ السعيد كأحلام الأطفال، هو مطبخ أمي، والبيت السعيد هو ذلك البيت القديم الذي كنت أكرهه، حالمة بالخروج منه صوب الانفلات والحرية والضوء.

أنا لدي بيت هنا، لكن غرام البيوت ظل عالقا هناك

من ليس لديه بيت يحلم ببيت له جدران، يضع عليها صور الطفولة، أو العائلة، أو الأم التي ماتت في الحرب، بيت يحمل رائحة الحماية.

يوم سقوط حلب

… لم أنم منذ عدّة ليالٍ، رأسي داخل الأخبار، تتمّ المساومة على المدنيين المحاصرين داخل حلب الغربية. الفصائل المتعددة تتحكّم بمصائر النساء والأطفال. اتفاقيات بين الروس والمعارضة في الداخل لإخراج المحاصرين، ينتظر الناس الفرح في الصباح، وتبدأ رحلات الإجلاء، تقوم فصائل ما (أحرار الشام وجبهة الشام) بإطلاق النار. يعدّ الروس أنّ المعارضة نقضت الاتفاق، تتوقف عملية الإجلاء، الناس يحلمون بالنجاة، لقد قبلوا بترك بيوتهم والخروج دون أيّ شيء سوى غريزة البقاء على قيد الحياة. نسمع صيحات الاستغاثة من الداخل: ناشطون وصحافيون ومدنيون: (طالبوا بوقف القصف، لا نريد سوى أن نعيش). أخبار عن إعدامات ميدانية. أبكي وحدي خلف جهاز الكمبيوتر وأنا عاجزة، أنقل الفيديوهات على صفحتي في الفيسبوك.

الأطباء يناشدون العالم لإنقاذ الجرحى. الجرحى مرميون في الشارع تحت البرد، يمضون الليل في الخارج، بانتظار حافلات تنقلهم إلى الريف الغربي، بحسب الاتفاق بين الروس والفصائل. نشرات الأخبار الفرنسية تقدم تقارير من حلب. الكاميرا تصور من الأعلى، أتفرّج على الأنقاض، أحاول التقاط مشهد لبيت واحد نجا من الخراب. البيوت كلها تحوّلت إلى حجارة متساقطة على أطراف بقاياها، أضع صورة طفلة تركض وسط الجثث على صفحتي أيضا، تشبه طفلة النابالم الشهيرة التي تركض عارية في حرب فيتنام، الميليشيات تدخل البيوت، وتعدم العائلات عن بكرة أبيها، صرخات الاستنجاد والاستغاثة في رأسي تمنعني من النوم. أشعر أنّ رأسي ماكينة، تسجل الصور والأصوات: اخرجوا في الشوارع، أنقذونا، نحن محاصرون، ستتم تصفيتنا، أو سنموت من البرد والجوع والخوف. أذهب إلى السرير بحنجرة مخنوقة من البكاء، وبعينين متورمتين. تصلني رسالة على الواتس آب. أحفظ الرقم باسم ابنة أخي فرح، وأعتقد أن الرسالة من أمها، زوجة أخي: (مبروك علينا حلب).

محمد السلوم.. الشتات والتعبير الأدبي

بات موضوع اللجوء واحدًا من أكثر المصطلحات رواجًا في العصر الحديث، ومن أكثر المصطلحات الاجتماعية والسياسية والنقدية تداولًا بين النقاد والباحثين والمفكرين، فهو يمس جانبًا من جوانب أزمة الإنسان الحديث الذي بات منفصلًا انفصالًا حادًّا لم يسبق له مثيل سواء عن الطبيعة أم عن المجتمع، ويعاني توترًا نفسيًا وقلقًا مؤرقًا وعدم الشعور بالقدرة على الانسجام مع أفراد مجتمعه في وطنه الأم أو في أوطان اللجوء الجديدة أو حتى التفاعل مع المجتمعات المختلفة عنه لغويًّا وثقافيًّا وحضاريًّا .ألقت ظاهرة اللجوء بظلالها على حياة الإنسان فكريًّا ونفسيًّا وعضويًّا ليغترب جغرافيًّا بجسده عبر اللجوء من مكان إلى آخر أو بالانطواء على الذات ورفض الأعراف الاجتماعية السائدة أو بإنكار النظام القائم بأيديولوجياته جميعها، وأحيانًا بنبذ القيم الدينية والروحية.

منذ سنوات باتت فكرة اللجوء وواقعه جزءًا من نسيج الحياة الثقافية والاجتماعية السورية سواء في الداخل السوري أم في دول «الشتات» التي توزعوا فيها. مثلت حالة اللجوء بوصفها فكرة وواقعًا سبغا حياة السوريين ما يشبه الصدمة بعد عقود طويلة كانوا فيها يؤدون دور الحاضن للاجئين ومهاجرين من ثقافات مختلفة. وربما لهذا السبب كان التعبير الفني والأدبي عن هذه الحالة الجديدة سريعًا في الظهور، تمظهر بأجناس أدبية وفنية عدة مثل الرواية والقصة والشعر.

تنص المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: «لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى. والتمتع به خلاصا من الاضطهاد»، ويقول الكاتب السوري عبد الحميد محمد في تصديه لسوسيولوجيا اللجوء ومفهومه: «تبدو كلمة لاجئ كصفة مكناة لفرد ما، كافية لتبدو مذمة له، وترى التأفف باديا على محياه فهي تمتد على سيل مفتوح من الصفات كالعوز والحاجة لكن الأمان يتصدر كل الاحتياجات». ويرى المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد أن اللاجئ المنفي هو أكثر الأقدار مدعاة للكآبة، لكن إدوارد سعيد ذاته ينطلق من مقولة شهيرة لفيكتور هوغو: «الإنسان الذي يرى وطنه أثيرا على نفسه هو إنسان غفل طري العود أما الإنسان الذي ينظر إلى أي تربة وكأنها تربة وطنه فهو إنسان قوي أما الإنسان الكامل فهو ذلك الإنسان الذي يرى العالم بأسره غريبا عليه»، وذلك ليعيد النظر في فكرة المكان، ويطرح فكرة جديدة هي المنفى، فهو يرى أن تلك الهجرات البشرية الضخمة التي ارتبطت بالحرب والكولونيالية وإزالة الكولونيالية والتطور الاقتصادي والسياسي وتلك الحوادث المدمرة مثل المجاعة والتطهير العرقي ومكائد القوى العظمى، كان لها الأثر الكبير في المكان، بحيث إن التغيرات راحت تعتري المحيط والإنتاج الثقافي، ما أدى إلى تغير العلاقة بين المكان والمقيمين فيه، ومن ثم «كان على المنفيين والمهاجرين واللاجئين والمغتربين المجتثين من أوطانهم أن يعملوا في محيط جديد إذ يشكل الإبداع فضلا عن الحزن الذي يمكن تبنيه في ما يعملونه واحدة من التجارب التي ما تزال تنتظر مؤرخيها، فالمنفى من وجهة نظر سعيد ليس محض حالة جغرافية أو مكانية، وإنما هو محنة يتأتى عنها ضرب من الإلحاح، كي لا نقول ضروبًا من تقلقل الرؤية أو تردد القول يجعل استخدام اللغة شيئًا أشد تشويقًا وأكثر آنية مما لو كان الأمر بخلاف ذلك». وبما أنه كان من بين اللاجئين عمومًا، والسوريين خصوصًا، كتاب وصحافيون ومفكرون وروائيون وشعراء وفنانون ومسرحيون، فلا بد لهؤلاء أن ينتجوا ذلك الإبداع وذلك التأريخ، وأن يشكلوا ظاهرة حياة، فمنهم من استعاد ذاكرة المكان المفقود وقسوة المكان المستحضر، ومنهم من وقف شاهدًا على الحوادث التي عاشها في مواجهة قمع استبدادي بلا حدود.

(أدب اللجوء السوري، الشتات والتعبير الأدبي)

فالتر بنيامين.. أنا في وضع ميؤوس منه

فالتر بنيامين.. أنا في وضع ميؤوس منه

فالتر بنيامين (1892-1940) Walter benjamin فيلسوف وعالم اجتماع ألماني وناقد أدبي ومترجم وأحد أعضاء مدرسة فرانكفورت الشهيرة، عاش مأساة اللجوء هربا من الاضطهاد النازي الألماني. ففي سنة 1933 صعد النازيون إلى السلطة وشرعوا مباشرة في ملاحقة المفكرين والأدباء المشكوك في ولائهم للعقيدة النازية عموما وخاصة من كانوا من أصول يهودية مثل فالتر بنيامين.

هاجر بنيامين إلى باريس ليمضي سنوات من الشقاء والعذاب والخوف على مصيره الشخصي والبحث عن ملجأ آمن. في سنة 1939 جردته السلطات النازية من الجنسية الألمانية، ومع اندلاع الحرب وضعته السلطات الفرنسية في معسكر خاص بالمهاجرين الألمان، لم يتمكن من الخروج منه إلّا بتدخل العديد من أصدقائه الأدباء والمفكرين الفرنسيين.

سارع فالتر بنيامين إلى مغادرة باريس في اتجاه الحدود الفرنسية- الإسبانية حتى لا يقع في قبضة النازيين الذين أحكموا سيطرتهم على جزء كبير من فرنسا. كانت خطته أن يتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر التراب الإسباني، خاصة وأنّ صديقه الوفي تيودور أدورنو تمكّن من الحصول على تأشيرة للهجرة إليها. لكن مشاعر الإحباط واليأس استولت عليه وهو على الحدود الإسبانية، وفي قرية فرنسية في جبال البريني هو ومجموعة من رفاقه، رفض حرس الحدود السماح لهم بالعبور فأقدم على الانتحار بعد أن كتب رسالته الأخيرة قائلا: «أنا في وضع ميؤوس منه، ليس لديّ من خيار آخر سوى أن أنهي كلّ شيء». من سخريات الأقدار، وبعد انتحار فالتر بنيامين، سمحت السلطات الإسبانية في الغد لمجموعة رفاقه بالعبور دونه. في رسائله الأخيرة نتتبع مسيرته نحو نهايته لاجئا ضائعا استبد به الخوف والقلق على مصيره المحتوم.

2 غشت 1940

عزيزي تيودور

… منذ أسابيع عديدة بدأ يطوّقني شعور كامل بالقلق حول بقائي على قيد الحياة، وما قد تجلبه لي الأيام القادمة، بل الساعات القادمة. في ما عدا ذلك، فأقصى طموحٍ لي الآن هو الوصول إلى مدينة مرسيليا، والتقدّم بطلب اللجوء إلى القنصلية. ملاحظة أخيرة: أستميحكَ عذرًا على توقيعي المتألّم المضطرب.

فالتر بنيامين

25 شتنبر1940

أنا في وضع ميؤوس منه، ليس لديّ أيّ خيار آخر سوى أن أنهي كلّ شيء. في هذه القرية الصغيرة في جبال البيريني حيث لا أحد يعرفني ستنتهي حياتي. أرجوك أن تنقل إلى صديقي «أدورنو» أطيب متمنياتي، وأن تشرح له الوضعية التي وجدت نفسي فيها. لم يعد لدي ما يكفي من الوقت لأكتب كلّ تلك الرسائل التي كنت أريد كتابتها.

فالتر بنيامين

من بين الأسماء البارزة من الكتاب الأفغانيين خالد حسيني، الذي ولد في كابول عام 1965 ويعيش حاليا في أمريكا، كثيرا ما تصدرت رواياته قائمة الكتب الأكثر مبيعا، مثل رواية «عداء الطائرة الورقية» و«ألف شمس مشرقة». تقول عنه الصحافة الأمريكية: «النثر عند حسيني في «ألف شمس مشرقة» يستطيع صعق القارئ بصوره القوية المطاردة… رواية تترك القارئ متعجبا كيف يستطيع هذا القاص المذهل مرة ثانية أن يحول الأحداث التاريخية في بلد محاصر إلى دراما شخصية عميقة… لا تنسى».

عاش خالد حسيني طيلة حياته لاجئا في الكثير من البلدان ليستقر أخيرا في الولايات المتحدة الأمريكية وليلمع نجمه الأدبي كأفضل الروائيين الأفغان، ولانشغاله بقضايا اللجوء والهجرة، سواء في كتاباته أو تدخلاته الإعلامية، تمّ تعيينه مبعوثا للنوايا الحسنة في المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث عمل على توفير المساعدة الإنسانية في أفغانستان من خلال مؤسسة خالد حسيني. ورغم فترة لجوئه الطويلة ظلّ يستحضر بقوة بلاده أفغانستان في تناقضاتها العرقية والمذهبية وسقوطها المدوي ضحية التعصب والإرهاب الذي حطم بنية المجتمع وعرّض مئات الآلاف من الأفغانيين إلى النزوح هربا من واقع غير قابل للتحمل بحثا عن مكان آمن. في رواية خالد حسيني «ألف شمس مشرقة» الشهيرة تحضر أفغانستان بكل صورها التي لازمته رغم البعد والمنفى القسري: «… الحقيقة، مع جليل، لم تشعر مريم على الإطلاق بأنّها ابنة حرام. لساعة أو ساعتين من كل خميس، عندما يأتي ليراها، تأتي كل الابتسامات وكل الهدايا والتدليل، وتشعر مريم أنّها تستحق كلّ الجمال والسخاء الذي تمنحها لها الحياة، ولهذا كانت مريم تحب جليل، حتى لو شاركته هذا الحب مع الآخرين. كان جليل من أغنى أغنياء «هيرات» ولديه ثلاث زوجات وتسعة أولاد شرعيين، كلهم غرباء بالنسبة لمريم. فضلا عن أنه يمتلك سينما، لم تكن مريم قد رأتها من قبل. لكنه، وبسبب إصرارها، وصف لها السينما. لذلك فإنها تعلم أنّ واجهة السينما مصنوعة من قرميد أزرق وبرونزي، وهناك شرفات خاصة، وعوارض خشبية مثبتة على السقف، أبواب تفتح من الجهتين تؤدي إلى صالة حيث إعلانات الأفلام الهندية مغلفة بزجاج شفاف… وفي أيام الاثنين «يحصل الأولاد على مثلجات بالمجان في جناح التنزيلات» ابتسمت أمها (نانا) برزانة عندما قال ذلك، وانتظرت حتى غادر قبل أن تقرقر وتقول: «الأطفال الغرباء يحصلون على المثلجات، على ماذا حصلت يا مريم؟ أقاويل عن المثلجات !!

بالإضافة إلى السينما كان جليل يمتلك أرضا في (كاروك) وأرضا في (فرح) وثلاثة متاجر للسجاد، ومحلا للألبسة، وسيارة بويك سوداء موديل 1956 (كاسحة الطريق). كان من أهم رجالات (هيرات) ذوي النفوذ، فقد كان صديقا للمحافظ. كانت (نانا) إحدى مدبرات المنزل، حتّى انتفخ بطنها، عندما حدث ذلك، امتص اللهاث الغاضب لعائلة جليل الهواء من هيرات… طالبت الزوجات برميها خارجا !!

في حين كان والد نانا يعمل في قطع الحجارة في قرية قريبة من (غول دامان) عندما عرف بالأمر تبرأ منها واحتقرها، جمع أشياءه وغادر بالباص إلى إيران، ولم يُر أو يُسمع عنه شيء مرة أخرى. قالت نانا في صباح باكر، عندما كانت تطعم الدجاج خارج المنزل: «أحيانا أتمنى لو كان أبي لديه الجرأة ليشحذ إحدى سكاكينه، والقيام بـ(أشرف عمل)… ربما كان أفضل لي»… أخذت كوبا آخر من الحبوب، ثم توقفت ونظرت إلى مريم: «ربما ذلك أفضل لك أيضا… كان ليجنبك حزنك لمعرفتك من تكونين… ولكنه كان جبانا، لم يمتلك جرأة القلب للقيام بذلك». حتّى جليل لم يكن يمتلك الجرأة للقيام بعمل نبيل، قالت نانا، والوقوف في وجه عائلته، زوجاته وأنسبائه، وتحمل مسؤولية ما قام به… بدلا من ذلك، وخلف أبواب مغلقة، بوشر بصفقة لحفظ ماء الوجه. في اليوم التالي أمرها بجمع أشيائها القليلة من غرفة الخدم حيث كانت تعيش آنذاك… وأبعدها.

نظرت إلى مريم وقالت: «هل تعرفين ما أخبر به زوجاته ليدافع عن نفسه؟ قال لهن إنني عرضت نفسي عليه… وإنها كانت غلطتي… ابنتي، أترين؟ هذا ما يعنيه أن تكوني امرأة في هذا العالم». وضعت نانا الوعاء من يدها، ورفعت ذقن مريم بأصبعها «انظري إليّ يا مريم»… ورغما عنها رفعت مريم نظرها… قالت نانا: «تعلّمي هذا الآن وتعلّميه جيدا يا ابنتي… كما إبرة البوصلة تشير إلى الشمال… فإن إصبع الرجل يجد دائما امرأة ليتهمها… تذكري ذلك يا مريم !!».

حازت رواية الكاتب الباكستاني «الهجرة غربا» شهرة عالمية، رصد فيها ظاهرة الهجرة عبر مخيمات اللجوء من خلال شخصيتي ناديا وسعيد. فنتعرف على طبيعة الحياة في المخيمات التي تختلف كلية عن الحياة العادية، من مظاهرها وتفاصيلها نقرأ: «… ابتعدا عن المنتجع السياحي ومن أعلى إحدى التلال شاهدا ما يبدو مخيّما للاجئين، يحتوي على مئات الخيم والأكواخ وأناس من شتى الألوان والسحنات، العديد من الألوان والسحنات التي تتراوح في غالبيتها بين البنّي والبنّي الداكن إلى الفاتح، وهؤلاء قد تجمّعوا حول نار تشتعل داخل براميل نفط، يتكلّمون في تنافر أصوات يجسّد لغات العالم، أشبه بما قد يسمعه الفرد لو عمل في قمر اصطناعي للاتصالات، أو كان جاسوسا يتصنّت على كابل ألياف بصرية يمرّ عبر البحار.

في تلك المجموعة، الكلّ غريب وبالتالي ما من أحد غريب بشكل أو بآخر. سرعان ما حدّدت ناديا وسعيد مجموعة من مواطناتهما ومواطنيهما من سكان الأرياف، فعلما منهم أنّهما على جزيرة ميكونوس اليونانية، وهي جزيرة تجتذب السياح صيفا، ويبدو أنّها تجتذب اللاجئين شتاء… كان المخيم أشبه بمركز تجارة يشهد أيامه الذهبية، إذ كل ما فيه للبيع والمقايضة، من البلوزات إلى الهواتف الخلوية إلى المضادات الحيوية، والجنس والمخدرات، إنما بوتيرة هادئة بعض الشيء. إذ توجد عائلات عينها على المستقبل، وهناك عصابة شبّان صغار عينهم على الضعفاء والنزهاء، وأولئك الذين خاطروا بحياتهم لإنقاذ أطفالهم، وهناك من أتقنوا خنق رجل في الظلام من غير أن يصدر أيّ صوت. قيل لهم إن الجزيرة آمنة بشكل عام، ما خلا بعض الاستثناءات، شأنها شأن غيرها من الأماكن. فالأشخاص المسالمون يتخطّون بأعدادهم الأشخاص الخطيرين. لكن قد يكون من الأفضل أن يبقى الفرد في المخيم بالقرب من آخرين.

أوّل ما اشتراه سعيد وناديا، وناديا هي التي تولت المفاوضات، كان بعض المياه والطعام وغطاء وحقيبة ظهر أكبر، وخيمة صغيرة تحوّلت عند ثنيها إلى كيس خفيف سهل الحمل، وشريحتين محليتين لهاتفيهما. ثم اختارا رقعة أرض عند طرف المخيم، باتّجاه التلة، لم تكن عرضة للرياح ولا صخرية، وشيدا عليها منزلهما المؤقت…

جلست ناديا وسعيد بالقرب من بعضهما البعض على الأرض يحاولان الاستماع إلى الأخبار، والاضطرابات في العالم، وحال بلادهما، ومختلف الطرقات والوجهات التي يأخذها المهاجرون ويوصون بها بعضهم بعضا، والحيل التي يمكن لهم توظيفها والمخاطر التي يفترض بهم تفاديها بأي شكل من الأشكال».