يمر الأستاذ محمد البكري بوضع صحي سيئ. لذا ارتأى الملحق الثقافي لجريدة «الأخبار» تخصيص ملف صغير عنه، يعيده إلى قرائه وطلبته وزملائه في مهنة التدريس وحب الترجمة. ارتبط اسم البكري بترجمات كثيرة لن ينساها القراء والباحثون، نذكر منها كتاب «مبادئ علم الدلالة» و«س/ز» لرولان بارت، و«الماركسية وفلسفة اللغة» لميخائيل باختين، بالاشتراك مع الناقدة والأديبة اللبنانية المشهورة يمنى العيد. وبما أن البكري من كبار المترجمين العرب، فقد ارتأى الملحق أن يستضيف ثلة من المترجمين المغاربة للحديث عنه، ولتناول موضوع الترجمة وقضاياها.

حوار مع الأستاذ محمد البكري

محمود عبد الغني

*أستاذ البكري، مرحبا بك في الملحق الثقافي لجريدة «الأخبار»، كتاب «س/ ز» لرولان بارث هو آخر كتبك المترجمة من اللغة الفرنسية إلى العربية (دار الكتاب الجديد، 2016)، منذ متى بدأ محمد البكري يهتم بالترجمة؟

منذ متى! آه! سيطول الحديث. لكن، سأتوقف بقصد الإيجاز عند بضع علامات فاصلة.

أولاها، ربما، ستستغرب يا صديقي، كان ذلك في صغري. كنت ما زلت مراهقا، على أكثر تقدير. لم يطر الشارب بعد، وكنت انتقلت من قراءة السرديات العربية التاريخية والخرافية والدينية إلى الاقتناع بضرورة الانكباب- ما أمكن ذلك ورغم الحاجز اللغوي الهائل والشاق فضلا عن الحاجزين الثقافي والحضاري- على مطالعة النصوص الأدبية الأجنبية المختارة les morceaux choisis وما شابهها من مؤلفات، مجموعات نصوص، جيدة الانتقاء، موجَّهة إلى تلامذة المؤسسات التعليمية الفرنسية في الطورين (الكوليج والليسي): مختارات بأقلام كبار الكتاب بالفرنسية، ثم بالإسبانية، في ما بعد، أو المترجمة إليهما، كتّاب كان كتّاب العربية ممن توصلت إلى مطالعة بعض نصوصهم بإعجاب كطه حسين والعقاد واللبنانيين وغيرهم من المترجمين إلخ، خلال منتصف الستينيات، يرددون أسماءهم وعناوين مؤلفاتهم بتمجيد وإعجاب، إن لم نقل بغير قليل من التبجيل في الكثير من الحالات. خلاصة القول: ما زلت أحتفظ بأصل خطيّ «لتعريب» سوناتا شعرية (شكل شعري مركب من 14 شطراً شعرياً، رباعيتان زائداً ثلاثيتين) لألفونس دو لامرتين، إلى العربية بتاريخ 4 يوليو/تموز 1965. وذلك زمن دراستي بمستوى الكوليج- الليسي. سجلتها في دفتر، هو الآخر يشغله ديوان للشاعر سليمان العيسى (نقلته خطيا، باعتباره صدى زيارته إلى المغرب قصد الحضور لمؤتمر الاتحاد المغربي للشغل في بداية الستينيات). الترجمة ارتبطت لدي في البدء، لا الأصل، بهذا الإعجاب العميق بالنصوص الأدبية الرفيعة. سيما السوناتات الشعرية. لأنها خلاصة فن الشعر الغنائي الغربي وقمته؛ الغنائي أقول. فيها صب الشعراء الكبار أبرع مهاراتهم الفنية… وكان الإحساس أن نتشارك – كمعنيين بالآداب العربية وكقراء وككتاب -بكل تواضع الفتى واندفاعه، بالجماليات العليا لهذه المكتشفات… وأن نكف عن قراءة التفاهات المبتذلات وإنتاجها.. واجترارها..

وبدأت، ثانيا، بعد ذلك، بسنين، مباشرة بعد مرحلة الدار البيضاء وخلال الدراسة الجامعية بفاس (وقد ضحيت بكل الأحلام، لأجل الأدب والعربي خاصة) وهي -أيضا- بداية مرحلة أخرى: هي مرحلة العمل على تجاوز الوعي الذاتي الوطني والقومي وتعميقه في اتجاه الفكر الاشتراكي العلمي والأممي في أبهى صوره وتجاربه، على الأقل حسب تصورنا آنذاك.

* أ نفهم أن الترجمة هي تمتيع للغة المستقبلة، العربية هنا، بنصوص ومناهج تحليل ومصطلحات جديدة؟

نعم، لقد ترسخ لدي إحساس عميق بأن متابعة العمل بهدف تمتيع العربية – وعلى خطى السابقين من الأدباء الكبار، الذين كرسوا جهودهم لنقل روائع الآداب والفلسفات والفكر الإنساني وتجارب الأمم والعلوم – ضرورة وواجب حضاريان وإنسانيان وليسا قوميين فقط…لأنه لا يعقل حرمان قارئ العربية من سمو جمالية هذه الأعمال الخالدة أو الجديدة الطريفة والمجددة في الرؤية إلى العالم والذات.. كما لا يعقل بتاتا أن تُقدَّم إليه في ترجمات مشوَّهة ومزورة ورديئة، مسطحة، بدون ذوق ولا عمق ولا عقل..

ثم، ترسخت لدي، من جديد، ضرورة الترجمة – بالمعنى المشار إليه أعلاه ولاحقاً- حين ملاحظة ظاهرة، يعاني منها القارئ العربي، خلال مطالعة كثير من الترجمات العربية للأدبيات الفكرية المادية الجدلية والاشتراكية العلمية وحتى الأدبية والفنية الأوروبية والآسيوية والأمريكية إلخ.. من تشويه وتحريف وتزييف وسوء فهم وسوء تعبير وركاكة وابتذال وتسطيح الوهاد العميقة بالقمم، والشعاب بالهضاب، وتمليس النتوءات، ومحو الانعراجات الحادة، ومسخ وتشويه، وفق مبدأ «وكل شيء منذ بداية الخليقة هو كذلك»… هذا، إذا فهمتَ شيئاً.. وقد طاول ذلك مصادرَ أساسيةً، منها هيغل ولوكاش وسارتر وفرويد وصوسير وماركس… إلخ. والكتب العلمية والفنية والأدبية والنقدية…حتى صار «كل شيء ككل شيء».. وترسخ في الأذهان أن الترجمة أحقر الكتابات والمترجم كذلك، (بوق رديء الصوت). وضاع المترجمون الكبار- بمشاريعهم الجيدة والمجددة في مختلف ميادين المعرفة والعلم والآداب- وسط وهاد هذا الركام السديمي القاتل بوحله ودخانه الجاهل المسموم…

كل ذلك دفع البعض إلى النقيض القاتل: إلى وجوب تبني لغة الغير للمعرفة والعلم والتواصل والإنتاج الجاد، يعني السقوط بين المطرقة والسندان.. طوال الآتي من الزمن.

* ترجمت أيضاً كتاب «الماركسية وفلسفة اللغة» رفقة الناقدة اللبنانية يمنى العيد، حدثنا عن هذه التجربة الترجمية، أو بالأحرى عن هذا التعاون الترجمي بين كاتب من المغرب واسم بارز من المشرق العربي.

نشرت ترجمة «الماركسية وفلسفة اللغة» (الدار البيضاء، 1986) بإمضاء مشترك- بين الناقدة والكاتبة والمترجمة يمنى العيد وبيني- نتيجة لتعاون عملي وأخوي بيننا – في المغرب. إنه تعاون امتاز بمغزاه الرمزي الغني الدلالات… إذا نظرنا إلى المسألة من وجهة نظر عملية، فأي ترجمة ساهم فيها جهدان أفضل من كل ترجمة بجهد واحد. إضافة إلى أن التشارك والتعاون والتضامن كل في حد ذاته أفضل – آنذاك ودائما- من ضده ونقيضه، لا سيما أن الظروف في لبنان كانت مأساوية، وأصدقاؤنا سيما في لبنان- كما في غيرها من الأقطار مثل مصر وفلسطين إلخ – ممن تقاسمنا معهم إلى حد ما نفس القناعات تقريبا، ولو في حد أدنى مُرضٍ- كانوا أكثر الناس تهيؤاً لتوطيد العلاقات معنا في «الثقافة الجديدة». فضلا عن أنني كنت قد تعرفت شخصياً على السيدة يمنى العيد وزوجها محمد دكروب ضمن مجموعة لبنانية ثقيلة الوزن كتوفيق يوسف عواد وحسين مروة وعباس بيضون إلخ.. في مستهل الثمانينيات.

* ماذا عنك أنت، كيف أقدمت على ترجمة هذا العمل الفذ؟ ما قناعاتك به؟

أما من جهتي، فإن إقدامي على ترجمة الكتاب، نجم عن اختيار وقناعة وتطور شخصي؛ سيما أنه جاء بعد اختيارات وتفاعلات عديدة، تمكن ملاحظتها في مسيرتي العلمية والمهنية والفكرية… منها، مثلا، أنها جاءت على إثر تقديم نصوص لكل من غولدمان: العدد 1 من مجلة الثقافة الجديدة. هل نقل غولدمان قبل ذلك إلى العربية؟! وقسم كامل من «درجة الصفر» لرولان بارث (1978)، كانت ثاني ترجمة عربية له بعد الترجمة السورية. وترجمتي لجاك دريدا، السنة نفسها (1978)،كانت الترجمة الأولى لجاك دريدا إلى العربية، وذلك باتفاق معه وبإيعاز من عبد الكبير الخطيبي صديق المجلة. إضافة إلى نصوص جيدة أخرى منها ما لم ير النور إلى اليوم وأخرى نشرناها.

*حدثنا عن هذه الحاجة، حاجة المترجم، اللاشعورية أحياناً بعد أن كان علمياً، لترجمة نص ما.

أحسست بضرورة ترجمة هذا النص، انطلاقا من توجُّهي إلى التخصص في اللسانيات واللغويات العربية، وعن موقف: وجوب نزول النظرية إلى الشارع وضرورة النقد.. والمساهمة في إنشاء لسانيات تقدمية، وانطلاقاً، أيضاً، من الهم المسكوت عنه: تحليل النصوص الكبرى والمؤرقة بمنهج فعال وحديث ونقدي، لا يكرر ولا يجتر، همُّه الفعالية والإيجابية وتفتيح الآفاق الذهنية والذوقية…وهذا الجانب الشخصي رافد في سياق عام دقيق وحاد ومتوتر؛ اقتضى التعامل بموقف دقيق ومستقل تجاه باقي الروافد والتيارات المؤثرة.

-ظهرت أوائل فصول الكتاب في العددين 19 و20 من «الثقافة الجديدة» سنة 1981. وراجح الظن أنها أول ترجمة، في ما أعرف، لفولوشينوف – م. باختين إلى العربية. ونشرت مجلة مشرقية ترجمة لفصل من الكتاب- حسب ما علمت حينها (ماعدا السهو والخطأ). كانت المجلة تزدهر وتتوسع- ليس ماديا بالنسبة إلي على الأقل- وأصبحت تؤثر. وكان أن أوقف الآمر بحكمه مجلة «الثقافة الجديدة». وأسس مديرها الصديق محمد بنيس دار توبقال، وكان لا بد من إنقاذ جهد الكتّاب، حتى لا يضيع كما ضاعت جهود أخرى حتى اليوم. فقد كان العمل ناجزا -في معظمه- لدي منذ مدة. المهم عملت بنزاهة ووفاء وحدي للتوفيق في ما هو مترجم وعملت بتشجيع من صديقي محمد بنيس لتجهيز الكتاب للطبع بسرعة معقولة.

* ومع مرور الزمن هل احتفظ هذا الكتاب بشيء في نفسك، هل ما زال الشعور كما كان في البدء؟

ما زلت، رغم مرور الزمن، أعتبر هذا الكتاب من أهم المؤلفات. فهو قمة من قمم الدراسة النقدية للسانيات الصوسيرية، خاصة، ولأهم ما تفتقت عنه اللسانيات الأوروبية، عامة، حتى أواخر العشرينيات من القرن السابق. كما أنه دراسة لكيفية الانتقال- وبالتالي هدم السد الصوسيري واللساني، عامة، المنيع- نحو دراسة الخطاب؛ بل ونحو تحليل الرواية الأدبية من خلال بعض مظاهرها الإشكالية الدقيقة، بعمق منقطع النظير. وكان لهذا السبب أهم أساس ومدخل لمشروع باختين ككل. سواء أكان الكتاب من تأليف ف.ن. فولوشينوف (المُغتال) أم ميخائيل باختين (المحتال -سارق الكتاب- في نظر البعض) أم كان تأليفا مشتركا. يبقى حجر زاوية، على الأقل من الجانب التاريخي، وربما لذلك ما زال يحظى باهتمام الأكاديميين الغربيين، الذين ما فتئوا ينشرون له طبعات علمية وتحقيقات دقيقة، تلقي الضوء على جوانب ظلت خفية، مع إغنائه بإلحاق نصوص أخرى بمتنه. وأتمنى أن تتاح لي فرصة إعادة نشره في ضوء العديد من المستجدات ذات الأهمية البالغة..التي ظهرت بعد الطبعة الأولى الشهيرة.

*ترجمت بارث في بدايات انتشار السيميولوجيا، ماذا بقي من تلك الترجمة؟

الأساسي يبقى أساسياً على الدوام. ويصعب محوه إلا بأساسي أقوى منه. لقد توجهت في ترجماتي إلى النصوص المركزية، سيما المكثفة أو العارضة للأساس النظري والمنهجي، حتى بالنسبة إلى ترجمتنا (محمد بولعيش وأنا) لفرناند بروديل. ربما لتوضيح ما بقي تنبغي الإشارة أولا إلى أن ترجمتي لبعض مؤلفات رولان بارث ودراساته كمنت وراءها أسباب مختلفة، كما استجابت لمتطلبات فرضت نفسها بإلحاح، وتمكن الإشارة بسرعة إلى: 1- همّ البحث عن نظرية ذات منهج مناسب وفعال، ضمن الاهتمام الخاص بجديد تطورات الأدب عامة والنقد الغربي الحديث، فضلا عن الاهتمام المركزي باللسانيات والسيميائيات؛ 2- الاتصال، أواسط السبعينيات- بجماعة مجلة «تيل كيل» (فليب صولرس وجوليا كريستيفا الخ..،) المجلة التقدمية والطليعية الفرنسية ذات الصيت والتأثير الواسعين آنذاك. حيث التقيت كاتب تحريرها الشاعر والناقد الفني مارسلان بليني Pleynet M . وأجريت حواراً معه بحضور جان هودبين Houdebine صاحب مجلة (بروميس)؛ 3- كنت قد سجلت أطروحة السلك الثالث في موضوع «معجم الحركة الوطنية المغربية» (1976) تحت إشراف الدكتور عبد الكبير الخطيبي (ناقشتها في ما بعد تحت إشراف د، أحمد الإدريسي)؛ 4- مزاولة مهنة الأستاذية في الثانوي ثم العالي منذ بداية الثمانينيات؛ 5- متابعة إصدار مجلة «الثقافة الجديدة»، التي كان كل عدد من أعدادها يلتهم وقتا كثيراً وجهداً جهيداً في عز الشباب..

لكن، رغم كل شيء، يمكن طرح المشكل المحوري الحارق بصيغة أخرى: أن التحاقي للدراسة بالجامعة كان لدراسة الآداب العربية؛ لكن اكتشفت بسرعة أن إنجاز المهمة يحتم عليّ الاعتماد فيه على النفس.. فاستأت جدا، يا للأسف! وأحسست أني ضيعت فرصة دراسة الفلسفة أو الآداب الأجنبية.. وظهر ذلك جلياً في «تحليل النصوص» في الجامعة… كانت شبه غائبة تماماً أو ضامرة، ما عدا استثناءات نادرة جداً، ولا حتى بالمعنى الفيلولوجي- هذا واقع مر، كان آنذاك، على الأقل؟؟! لقد قارنت ذلك الواقع بما تعلمناه، بل عشناه، خلال الدراسة الثانوية (الليسي) بالدار البيضاء طوال ثلاث سنوات وبمتعة ذهنية وذوقية نادرة- على يد الأستاذ مناهيس، مدرس اللغة الفرنسية، شعراً وروايةً وحضارةً ونحواً.. حيث تعمقنا في إدراك النصوص الرفيعة للغة الفرنسية: من رابليه وفيون ومالهيرب إلى كامو وبول فاليري وإيلوار مرورا بالمسرح وبفولتير وروسو الخ.. فن تفسير النص وتحليله والتعليق عليه وفق منهج المدرسة الفرنسية، ولمحض الإشارة الدالة، فقد تحدث عنها طه حسين نفسه وعرض خصائصها بإعجاب، مميزاً إياها عن غيرها من المدارس الأوروبية في معالجة النصوص. خيبة أمل تركت غصة في النفس إلى اليوم. وكانت كتابات أدباء ونقاد كبار، مثل رولان بارث تستجيب بعمق وأناقة لهذه الخصائص وتشبع الرغبة، لأنها تقوم بالمهمة على أحسن ما يرام: سواء في التحليلات النقدية العامة (أوالكِبرية) أم في تلك التحليلات التفصيلية (الصِّغرية)، التي تنصبُّ على نصوص بعينها، غالباً ما تكون قصيرة، تصل فيها الكتابة إلى التخوم القصوى.

كتاب بارث «س/ ز» يعد في نظر البعض نصاً استراتيجياً في بابه، وهو في نظر آخرين لا يخالفونه الرأي إلا قليلا، رائعة فريدة في لائحة الكتابة الحديثة المبدعة، ليس لرولان بارث أو بالفرنسية أو النقد الجديد فقط، بل في تاريخ النقد الأدبي الحديث على الأقل.

* اقترن اسمك أيضاً بترجمة «مبادئ علم الدلالة» لرولان بارث. ما دافع ترجمة هذا الكتاب؟ علمي؟ شخصي؟ هوى؟

الدافع الرئيس إلى ترجمة كتاب آخر لرولان بارث هو «مبادئ علم الأدلة» كان دافعاً موضوعياً وعملياً، وليس لاسم رولان بارث. فقد كان الكتاب المدخلي (le manuel) الوحيد، المتوفر حينذاك- في السيميائيات، اتسم بكونه جامعاً ومناسباً وجاداً وعميقاً. كان أداة اشتغلت بها جل الأسماء الكبرى، المشهورة في النقد والسيميائيات والسرد في بداياتها الجامعية خلال الستينيات وبداية السبعينيات. فضلا عن أنه- كما كان قد قال طوماس سيبوك: «فتح علبة باندور» في بابه. لم تكن مهمة الترجمة أمرا سهلا، لانعدام توفر مصطلح، وحين يتوفر فهو غامض، أو مضطرب، أو طاف أو منحرف أو مزيف، لا يقر له قرار. ساهم «مبادئ علم الأدلة» في وضع وتوضيح مصطلح هذا العلم، لم يكن – ربما- موفقاً دائماً لكن في حالات محصورة جداً.

*حين يترجم مترجم كتاباً ما، أو حين يصدر كاتب أحد كتبه، يراقب تأثيره في الساحة الأدبية والعلمية. ما أثر كتاب «مبادئ علم الدلالة» في الحياة العلمية؟

لعب الكتاب- وإن صدر متأخراً نوعاً ما عن تاريخ إنجاز ترجمته- دوراً غير بسيط، ولقِي قبولا واسعاً في المغرب وفي الجزائر، حتى لقد أعيد سحبه، ربما مراراً، وطُبع طبعة «جيب» شعبية في العراق، حتى لقد أخبرني أحد مسؤولي النشر في العراق أنهم شحنوا في دفعة واحدة أربعين ألف نسخة لبلدان في الخليج.. وطبع في سورية بدار الحوار، ولم أعلم بذلك إلا صدفة وأنا أقرأ بعض الكتب، فحسبت أن الأمر خطأ. وما تيقنت حتى تكررت الإحالة إليه في مظان متعددة (لكن، وفي معظم تلك الحالات- دون إخبار ولا محاسبة ولا إبراء للذمة بحفظ حقوق المترجم- المؤلف بناء على تفسير ما للحق الفردي والعام). ولم أحصل حتى على نسخة واحدة من ناشره السوري إلى اليوم. لكن مما يثلج الصدر هو الدور الذي لعبه لدى القارئ الجامعي الجزائري الشقيق، حيث أصبح قاعدة وأساسا لصداقات واحترام وود كثير من المتخصصين والمهتمين لاحظتها مرارا في اللقاءات وزياراتي للجامعات الجزائرية الشقيقة. أضف إلى ذلك، ما عبر لي عنه شفوياً الصديقان السيميائيان الـ-سعيد بنكراد والـ- مجيد النوسي.. بأنهما اعتمدا هذه الترجمة في تقريب أسس السيميائيات للطلبة والقراء بلغة عربية مبينة.. خلاصة القول: إنه الذي فتح علبة باندور السيميائية وإلى اليوم؟!

* كتاب بارث «س/ز»، هو اليوم مرشح لنيل جائزة الشيخ زايد في فرع الترجمة، بارث دائما رفيقك، لماذا؟

لماذا؟ الجواب مشكل، سيما إذا عرفنا أن الكتاب صدر سنة 1970 ولم تصدر ترجمته العربية إلا سنة 2016. لماذا؟! والكتاب يعد في نظر البعض نصا استراتيجيا في بابه، وهو في نظر آخرين لا يخالفونه الرأي إلا قليلا، رائعة فريدة في لائحة الكتابة الحديثة المبدعة، ليس لرولان بارث أو بالفرنسية أو النقد الجديد فقط، بل في تاريخ النقد الأدبي الحديث على الأقل. ويكفي أن نلقي نظرة على الاهتمام المتزايد به -على رأس كتابات بارث عامة- كما أثبتُّ في مقدمة ترجمة س/ز: اهتمام واسع ونوعي، سيما في البلدان المتحدثة بالإنكليزية، مغاير في نبرته لما عهدناه. وككل نص فريد، وجد الكتاب له خصوما لدودين، مثل صاحب «منطق المحكي» وآخرين كتبوا مطولا في الموضوع.

لقد مرت حوالى 46 سنة ولا أحد أعفاني من مهمة ومغبة ترجمته (بمن في ذلك الذين كان كل همهم إعادة ترجمة نصوص سبق لي أن ترجمتها ونشرها قبلهم فنقلوها حرفيا مع تعديلات بسيطة – سواء أتعلق الأمر بنصوص بارث أو جاك دريدا أو بارث أو كريستيفا أو زكية داود -عبد الكريم الخطابي- الخ..). كان يمكن إصدار الترجمة في أواسط الثمانينيات، لكن ظروفا قاهرة حالت دون ذلك، ومنذ ذلك الوقت، لم يكفّ -بين الفينة والأخرى- الأصدقاء من السيميائيين سعيد بنكراد واللسانيين المجيد جحفة والصديق امحمد الداهي ومن نقاد آخرين.. عن حثي على إنجاز العمل، ومنهم من قال لي: أغثنا يا صديقي بها، إنها إنتاج جمالي بديع! (وآخر من علق على الإنجاز وأهميته، منذ يومين. أستاذ كريم بكلية آداب الرباط -خلال مناقشته لأطروحة- مسمياً الكتاب والإنجاز تحفة ضننت بها عليهم مدة).

بعد إنجازي لعملين ضخمين ورائدين في تحليل الخطاب السياسي، هما: «التحليل اللساني للخطاب السياسي: خطاب الحركة الوطنية المغربية 1930- 1934. مثالا. (أنجز سنة 1993). و«الخطاب السياسي للحركات الوطنية المغربية: من دجنبر 1942 حتى مارس 1956، بنيته ووظيفته في ضوء لسانيات الخطاب. الرباط: 2016». وقعت تحت إغراء مثل تلك التحفيزات، فنفضت الغبار عن الأوراق القديمة، وشرعت في العمل لأتمه، من كل نواحيه، في صيف 2012، لكن نشره تعطل لأسباب قاهرة حتى 2016.

لا أخفيك، لو كان الود ودي لترجمت «نظام الأزياء» (= نسق التقليعة)، لأنه الكتاب السيميائي الصرف والجيد، الذي طبق المنهج العلمي المسطَّر في «مبادئ علم الأدلة» (السيميائيات). وهو قمة التحليل السيميائي الصارم لخطاب الأزياء وقمة المنتوجات لحظة الهوس بالعلمي. أضيف: إننا نترجم، كهواة، بدون منح ولا تفرغات، وعلى حساب أوقات فراغنا والتزاماتنا الاجتماعية…

نظرة على الكتاب:

الكتاب ليس ترجمة بالمعنى التقليدي والمبتذل للفظ، إنه نشر علمي للنص وتحقيق بمعنى ما. تألف من: 1- مقدمة للمترجم، ضافية، تضيء الكتاب من كل جوانبه المحتملة؛ 2- ترجمة نص (س/ز ) وضبط وتدقيق مصطلحه، وترجمة أعلامه، والوقوف عند كثير من المعميات والغوامض والتعليق لدى الضرورة؛ 3- ترجمة نص قصة «صرازين» لأنوري دو بلزاك، مع سلوك المسلك نفسه وبالدقة والضبط ذاتيهما بخصوص الألفاظ والأعلام المتطلبة للشرح والتوضيح والترجمة؛ 4- ترجمة ملحقات الكتاب: كمسلسل الأحداث والوقائع في القصة؛ والفهرس المعقلن للكتاب؛ ونص لجورج بطاي يبين فيه قيمة «صرازين»؛ 5- ملحقات المترجم: أ. كشاف المصطلحات والألفاظ الخاصة؛ ب. كشاف المصطلحات والألفاظ الخاصة في «مقدمة المترجم»؛ ج. كشاف المصطلحات والألفاظ الخاصة في (س/ز)؛ د. كشاف المصطلحات والألفاظ الخاصة في صرازين؛ هـ. كشاف للأعلام خاص بكل قسم من أقسام الكتاب، وفق الترتيب أعلاه؛ مع مقابلاته بالحرف اللاتيني؛ و. ثبت المصطلحات والألفاظ الخاصة بكل جزء؛ ز. ثبت المصطلحات والألفاظ الخاصة وفق الترتيب الأبجدي اللاتيني.. ح. إحالات مرجعية… لكن يبقى لدينا أمل أن نشذبه وننقحه أكثر في طبعة لاحقة.. تنبغي الإشارة إلى أن الكتاب قرصن رقمياً قبل فتح العلب لدى موزعه بالمغرب في الرباط. قرصنته مكتبة عراقية وأخرى سورية، لكن المؤسف أن موقعاً مغربياً، يديره زميل جامعي. شارك في الدعاية لعملية القرصنة بلغة «تنم عن التشفي الحقود والمجاني»… بل وخاض حرباً كلامية ضد من لامه على ذلك، مدافعاً عن موقفه القرصني وبراءته. ونحن ترفعنا عن هذا السلوك ولا نرضاه لا لنا ولغيرنا.

*كيف تنظر للترجمة اليوم إلى اللغة العربية؟

الملاحظ عموماً أن نوعا من الانتعاش والنمو والتنوع أصاب مجال الترجمة إلى العربية. أظن أنها تنبئ بخير؛ لكنها لا تزال – إذا ما فحصناها بمعايير المقارنة مع الدول والأمم الأخرى وبمعايير الخصائص وعدد السكان والجودة الخ..تبقى دون المبتغى بكثير. تعتورها أمراض كثيرة ومعضلة: كمّاً ونوعاً، ومؤسساتٍ، ومناهجَ وطرقاً، ونشراً وتوزيعاً، وتقنيناً وقانوناً وتنظيماً إلخ.

ربما كان من باب أولى، أن نطرح مشكل الترجمة من حيث ينبغي -أولا- طرحه: أي ربطه بالقرارات السياسية والسيادية الأساس لكل نظام دولة، مثل: بأي لغة نريد أن ننمِّي وننموَ ونتطوّر ونتواصل وننتج العلم والمعرفة والتقنيات والصناعة ونتنافس مع الدول الأخرى؟! ولنفترض أن الحسم كان لصالح الرؤية اللغوية الوطنية والقومية، فيتوجب منطقياً، تكثيف الجهود لنقْل وترجمة كل المعارف والعلوم والفنون، بانسجام واتساق وكثافة، إلى اللغة الوطنية، التي نتعامل ونتواصل بها داخليا وخارجيا… فتصبح الترجمة مسألة استراتيجية وحيوية وأولية للدولة. يرافقها تقوية اللغة الوطنية..ونموها وانتشارها وفرضها دوليا، والسعي إلى جعلها تربح حربها ضد اللغات الأخرى (هناك حرب لغوية شعواء، لكنها تبدو خفية في نظر من يحتقرون لغاتهم الوطنية والقومية). وبذلك تصبح الترجمة إلى اللغة الوطنية وسيلة يربح بها الشعب، كل الشعب، وتربح بها الأمة رهان التحدي في التنافس الدولي ورهان الهوية..هوية المستقبل.

بناء عليه، تُطرَح، بحدة، قضايا مثل: 1- بناء مؤسسات كفؤة لإنجاز المهام الترجمية الوطنية والقومية من.. وإلى..؛ 2- انتقاء الأطر الكفؤة، التي تجيد اللغة المنقول منها وتتقنها جيدا كما تتقن وتجيد اللغة المنقول إليها؛ 3- إضافة إلى شرط لازم هو التخصص الدقيق والتجربة في مجال فرع وفصل العلم أو المعرفة أو الفن، الذي يصدر عنه النص المنقول؛ 4- توفير أطر كفؤة لوضع البرامج الترجمية وتحقيقها ونشرها وتوزيعها وتبليغها للأهداف المسطَّرة؛ 5- السرعة في اختيار وإنجاز الجديد في كل مجالات المعرفة والعلم والفن والإدارة المتنافس عليها دوليا؛ 6 – نقد وغربلة كل هذه العمليات، وفق معايير صارمة للمردودية والإنتاجية.

قد تثار مسألة: كيف نصل إلى هذه المرحلة المتقدمة، أقول هي مسألة حرب وطنية وقومية ضد التبعيين والخانعين والمبررين، وهي نضال لترسيخ الديمقراطية ومعايير سداد الآراء المطروحة للنقاش بصدد قضايا تسيير الشأن العام… ما قيمة دولة وأمة ما لم تُنجز التنمية بلغتها أو لغاتها أو لهجاتها، التي تتنافس…أمام دول تعتبر هيمنة لغتها مسألة حياة وموت؟

الترجمة مسألة حيوية وحضارية وتدل على مدى حركية وحيوية الأمة المترجمة في تعاملها مع غيرها من الأمم، حتى ولو كانت الولايات المتحدة أو إنكلترا، فما بالك إذا كانت الأمة نامية؟

مسائل ما دون هذا النقاش لا معنى لها في نظري إلا في إطار المسكنة وفن تحقيق الممكن، لكن حتى هذا المبدأ يحتاج إلى تفكير استراتيجي وحاسم. أبشع السياسات التابعة والخانعة هي التي تترك المجال سائبا أو غفلا؛ لأنها تتركه لهيمنة القوي، أو تغض الطرف، أو تخنع وتخضع إلى حد جعل لغة المستعمر لغة تنمية… باعتبار أن اللغة مجرد وسيلة للتواصل، هذه سياسة المركز الاستعماري وأبنائه ووكلائه.. في حين أن لا تنمية إلا باللغات الوطنية، مهما كلف ذلك، ولا تراتبية أو سُلَّمية في مسألة اللغة الوطنية أو اللغات الوطنية (سويسرا مثلا)؛ لأنها لغة الشعب، ولغة أرضه. ولا علَم بدون حمايتها وجعلها الأولى.

ومن ثم، فالترجمة -مرة ثانية وثالثة- قضية استراتيجية للدولة الحديثة المستقلة العاملة من أجل النمو.. لكي لا تموت لغاتنا الوطنية والقومية وتتفتت هوياتنا. ولدينا مثال بليغ وساطع هو الدول النامية والمصنعة، حيث نسبة المترجمات مرتفعة ارتفاعا هائلا، تبدو نسبة مترجماتنا جميعها- أمامها قزما مضحكاً وحقيراً كمّاً وكيفاً وسياسة وتقنيات.

لم أتحدث عن الترجمة من العربية إلى غيرها فهي تشكل موضوعا آخر.. يتعلق بتعامل الآخر القارئ معنا. لكن، حينما يكون مصدر القرار فيه من جانب مسؤولينا أو مهتمين من عندنا، فإن جماعات (مثل اللوبيات)، صغيرة وكبيرة، شديدة الفساد، تهيمن عليه. وتوظف معايير خاصة جدا كالزبونية والمحسوبية؛ وتشتغل إما فوق النقد أو وفق نقد مأجور وزبوني. الأمر الذي يرشح مترجمات تحجب المنظر الحقيقي للمجال الأدبي أو المعرفي المترجَم منه.. لأن الآخر لا يهمه قوة وجمال من سينافسه، وإنما يستقدم ويستأجر الضعاف والانتهازيين ويقدمهم على غيرهم من الأكفاء.

*هل هناك مشروعات ترجمة جديدة تشتغل عليها؟

هناك مشروع بين يدي وهو مراجعة كتاب ضخم لأمبرتو إيكو، ثم سأستأنف العمل، بالموازاة مع ذلك، في ترجمتي لأعمال فرانسوا رابليه.. وهناك أعمال أخرى.. أتمنى الصحة ومهلة من العمر لأوفي حق ما هو متراكم.. من دون أن ننسى كتاباتي الأدبية الصرف.

*أستاد البكري، شكرا على الحوار الرائع، نتمنى لك الصحة والسلامة وطول العمر حتى تنجز ما تحلم به.

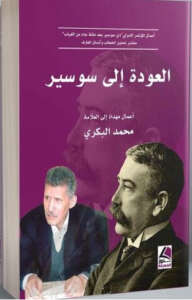

سبق لمختبر تحليل الخطاب وأنساق المعارف، بكلية الآداب القاضي عياض بمراكش، أن نظم مؤتمراً تكريماً للأستاذ محمد البكري حمل عنوانا كبيراً «النبع والشجرة، دي سوسير بعد مائة عام من الغياب». وقد نُشرت أعمال المؤتمر في كتاب خاص حمل عنوان «العودة إلى سوسير» نشرته دار الكنوز الجديدة سنة 2017.

محمد البكري.. العالم المناضل الحر

أكد محمد جودات، أستاذ الشعر والمناهج بكلية الآداب بالرباط، في تصريح خاص للملحق الثقافي لجريدة “الأخبار”، أن الأستاذ والمثقف والمناضل محمد البكري يستحق وقفة وكلمة بليغة في حقه. فالرجل عالم في رؤيته للأشياء والعلاقات أيضا، وهو محمل بعمق ثقافي حتى في اختياره المقهى التي يحب أن يلتقي فيها مع أحبابه وزملائه، ولا يحب إلا الأمكنة المعتقة بالدلالات، لأنه يكره المعاني المغلوطة والجوفاء، ولا يثق إلا بالأصيل من المعاني والأصيل من الرجال.

محمد البكري، حسب صديقه جودات، يفيض لطفا وإحساسا عميقا، لذلك كل الذين تعرفوا عليه يعرفون صدق الابتسامة، ويدركون هذه الطاقة الهائلة التي ترتسم على شفتيه. يوزعها على الجار والصديق ونادل المقهى الشعبي بشارع المقاومة، ولكن رغم عمق البساطة وتربية التقدمي ابن الفقيه واحترامه لنقاء جيل أبيه، فإنه لا يعرف المصالحة مع الرداءة والهزيمة، لذلك فإن أصدقاءه الأوفياء يعرفون قلقه المستمر على زمن الرداءة وروادها، وما أكثرهم في كل مكان. لكن النقي المثقف يبقى.

ويختم جودات كلمته قائلاُ: «حفظك الله أخي وصديقي وزميلي وأستاذي الذي تعلمت منه وأنا أعبر معه أزقة البيضاء، وأنا أواجه الصراع مع الرداءة الشيء الكثير. وحسبي أن أقول لسي محمد البهي (تعز وتكرم) ».

اسم لا تخطئه العین

الناقد والمترجم حسن الطالب، الأستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير، يؤكد أن محمد الرافة البكري اسم لا تخطئه العین كلما استحضرنا تاریخ الترجمة في المغرب المعاصر، اسم نقش اسمه بین المترجمین المتمیزین، فتغذّى على ترجماته جمهور كبیر من قراء الأدب ودارسیه، مغربا ومشرقا. بدأت حكایته مع الترجمة متخصصا في حقل علم العلامات، ولاسیما مع ترجمة أعمال أحد المنظرین الكبار الذین استشعر البكري أهمية منجزه اللساني والدلائلي فانخرط في ترجمة أعماله ترجمة یجمِع النقاد على سلاستها ودقتها، فلا یكاد یُذكر اسم محمد البكري حتى یُذكر اسم رولان بارث.

«الكتابة في درجة الصفر» (1979) إلى «س/ز» (2017) مرورا بـ«مبادئ في علم الأدلة» إن هي علاقة تتجاوز علاقة كاتب بمترجم لتعانق قلقا وهوسا بتجدید وخلخلة ما كان یجتره النقد العربي من مفاهیم أدبیة ونقدیة وضعیة وتاریخانیة بالیة، استنفدت ما في جعبتها.