شكّل رحيل الكاتب والروائي التشيكي ميلان كونديرا نهاية حقبة هامة من تاريخ الرواية الأوروبية، وتاريخ الرواية في أوروبا الوسطى تحديدا. إنّ بداياته الروائية، التي انطلقت برواية «الحياة هي في مكان آخر»، تبرز، ولاشك، مسعاه في البحث عن روح الرواية ومعنى الحياة، في مزيج صاخب للشكّ والقلق كثيرا ما انتهى إلى سخرية مريرة وإحساس بالعبث والتفاهة. تمّ وصف ميلان كونديرا بفيلسوف السرد الروائي، لكن كلّما أتيحت له الفرصة أنكر تماما هذا الوصف مذكّرا الجميع بارتباطه المتين بإرث الرواية في أوروبا الوسطى من خلال روائييها الكبار روبرت موزيل وهيرمان بروخ، وفرانز كافكا وفيتولد غومبرفيتس. في كلّ حواراته، على قلّتها، وفي كتاباته النقدية والنظرية ظلّ يؤكّد على أنّ للرواية روحا وتاريخا يتجسّد في اكتشافاتها المتتالية، وأنّ موتها يحدث بالتحديد كلّما ابتعدت عنهما أو وجدت نفسها قسرا خارجهما.

إعداد وتقديم: سعيد الباز

قيل إنّ جائزة نوبل للآداب أخطأت موعدها مع كونديرا، كما قيل إنّ فرنسا، موطنه الثاني، تجاهلته في الفترة الأخيرة من حياته، وأنّه عاد إلى موطنه الأول، التشيك، لربط صلاته بأصوله، لكن، في كلّ الأحوال وفي كلّ المراحل التي قطعتها مسيرته الروائية، سيبقى ميلان كونديرا، بشكل عام، محطة أساسية في تطوّر الرواية الأوروبية.

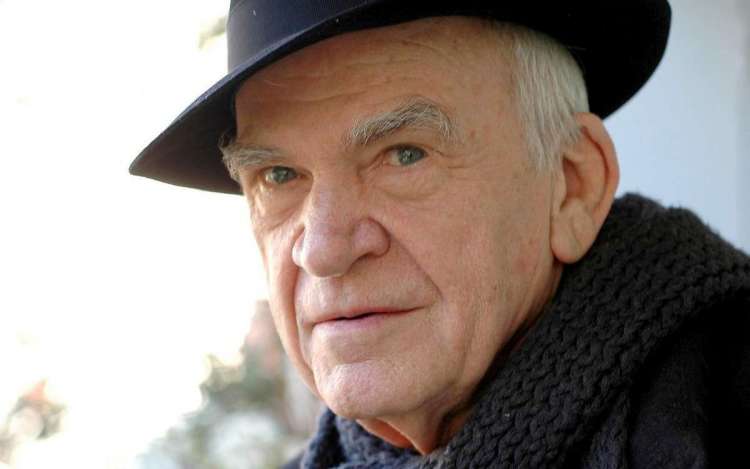

ميلان كونديرا.. مسار روائي استثنائي

ميلان كونديرا Milan Kundera (1929-2023) كاتب تشيكي من أسرة مثقفة، والده لودفيغ كونديرا رئيس جامعة «برنو» ومن أكبر علماء الموسيقى، ورث عنه ميلان الثقافة الموسيقية وعزف ودراسة الموسيقى. عمل أستاذا مساعدا ومحاضرا لمادة الأدب العالمي في كلية السينما في أكاديمية براغ للفنون التمثيلية. التحق بالحزب الشيوعي مثل غيره من المثقفين التشيكيين، لكن سرعان ما تمّ طرده بحجّة نزعته الفردية المذمومة في عرف الشيوعيين. عاد من جديد إلى الحزب، غير أنّ مشاركته ودوره الطليعي في ما يعرف باسم (ربيع براغ) وما تلاه من الغزو السوفياتي لتشيكوسلفاكيا سنة 1968، جعله من عداد الكتاب المنشقين ففقد إثر ذلك وظيفته ومنعت كتبه في كل أرجاء البلاد ما اضطره إلى الرحيل إلى فرنسا أستاذا ضيفا في جامعة «رين». وبسبب روايته الشهيرة «كتاب الضحك والنسيان» أسقطت عنه حكومة تشيكوسلفاكيا الجنسية التشيكية، ليحصل بعدها على الجنسية الفرنسية سنة 1981. ظلّ كونديرا يكتب بلغته التشيكية إلى أن انتبه ذات مرّة إلى الترجمة المغلوطة لبعض أعماله ما اضطره إلى مراجعتها ثمّ الكتابة مباشرة بالفرنسية، ويشير إلى ذلك في أحد حواراته قائلا: «للأسف، إنّ من يقومون بترجمة أعمالنا، إنما يخونوننا، إنهم لا يجرؤون على ترجمة غير العادي وغير العام في نصوصنا، وهو ما يشكل جوهر تلك النصوص. إنّهم يخشون أن يتّهمهم النقاد بسوء الترجمة وليحموا أنفسهم يقومون بتسخيفنا». وهكذا، كتب بالفرنسية «فن الرواية» سنة 1986 و«الخلود» سنة 1990 ثمّ «خيانة الوصايا» سنة 1993 و«البطء» سنة 1995 و«الهوية» 1998 و«الجهل» سنة 2003 وقبل ذلك كتب بلغته «الكائن التي لا تحتمل خفّته» سنة 1984 و«المزحة» سنة 1967 و«كتاب الضحك والنسيان» سنة 1979.

انزوى ميلان كونديرا سنوات طويلة قبل وفاته دون أيّ حضور إعلامي، إذ المعروف عنه أنّه لا يحبّ إجراء حوارات صحفية منذ أن حرّف أحد الصحافيين الأمريكيين أجوبته سنة 1984 حيث سارع إلى التصريح قائلا وبشكل حاسم: «الروائي حسب فلوبير، هو ذلك الكاتب الذي يتوارى خلف عمله الروائي، وبذلك فإنّه يتخلّى عن دور الشخصية العامة».

إن حضور ميلان كونديرا بصفته كاتبا تشيكيا لاجئا إلى فرنسا، سبق أن كتب أعماله الأولى باللغة التشيكية، ومثّل صوت المعارضة في الفترة الشيوعية، ثم لاحقا باللغة الفرنسية، جعله يعيش حالة متناقضة بين مرحلتين مختلفتين تماما. فغالبية القراء التشيك ينظرون إلى أعماله الأدبية نظرة متناقضة، فمنهم من ينزلونه منزلة الاحتفاء والإكبار، والبعض الآخر لا يحظى لديهم بأية أهمية تذكر. كما أنّ قرار الكاتب بإعادة كتابة نصوصه الأصلية إلى اللغة التشيكية بإزالة العديد من المقاطع التي تعود إلى حقبة تشيكوسلافيا سنة 1957 لم يلق إجماع القراء والمهتمين، بل اتهم البعض الروائي بإعادة كتابة التاريخ.

إنّ علاقة ميلان كونديرا بالترجمة من التشيكية إلى الفرنسية ومن الفرنسية إلى التشيكية شكّلت بالنسبة إليه معضلة حقيقية كثيرا ما تكلّف بها بنفسه وجعل منها مهمة إضافية فاقت أحيانا مهمة الكتابة. يقول عن قيامه بترجمة أعماله: «اليوم، للأسف، أخصص وقتا لهذا النشاط السيزيفي والعبثي، تقريبا وقتا يفوق الكتابة نفسها».

ميلان كونديرا.. روح الرواية

يجري الحديث كثيرا، ومنذ وقت طويل، عن نهاية الرواية، سيّما على ألسنة المستقبليين والسرياليين وكلّ الطليعيين. كانوا يرون الرواية تختفي على طريق القدم لصالح مستقبل مختلف جذريا، لصالح فنّ لا يشبه في شيء ما كان موجودا قبله. وستدفن الرواية باسم العدالة التاريخية، تماما كالبؤس، والطبقات المهيمنة، والنماذج العتيقة من السيارات والقبعات ذات الشكل العالي.

والواقع، إذا كان سرفانتس هو مؤسس الأزمنة الحديثة، فإنّ على نهاية ميراثه أن تعني أكثر من مجرد استراحة في تاريخ الأشكال الأدبية، إذ إنها تعلن نهاية الأزمنة الحديثة. لذلك تبدو لي الابتسامة البلهاء التي نعلن معها موت الرواية باطلة، لأنّه سبق لي أن رأيت وعشت موت الرواية، موتها العنيف (بواسطة المنع، والرقابة والضغط الأيديولوجي)، في العالم الذي قضي فيه الجزء الأكبر من حياتي والذي نصفه عادة بالشمولية. آنئذ ظهر بكل وضوح أنّ الرواية بائدة، بائدة بقدر ما هو بائد غرب الأزمنة الحديثة. فهي، بوصفها نموذج هذا العالم، وبوصفها تقوم على نسبيّة وغموض الأشياء الإنسانية، لا تتناسب الرواية مع العالم الشمولي. هذا اللا تناسب أشدّ عمقا من ذلك الذي يفصل بين منشق وموظف في أجهزة السلطة، بين مناضل من أجل حقوق الإنسان وجلّاد، لأنّه ليس سياسيا أو أخلاقيا فحسب بل هو أنطولوجي أيضا. هذا يعني: إنّ كلاً من العالم القائم على الحقيقة الوحيدة وعالم الرواية النسبي والغامض معجون من مادة مختلفة اختلافا كلّياً. فالحقيقة الشمولية تستبعد النسبية، والشكّ والتساؤل، ولا يسعها أبدا أن تتصالح، إذن، مع ما أسميه روح الرواية.

ولكن، أولا يتمّ في روسيا الشيوعية نشر مئات وآلاف الروايات بكميات هائلة وبنجاح كبير؟ نعم، لكن هذه الروايات لم تعُدْ تتابع استعادة الكائن. ولا تكتشف أيّ جزء جديد من الوجود، وإنّما تؤكد فقط ما سبق وقيل، أكثر من ذلك: في التأكيد على ما يقال (على ما يجب قوله) إنّما يقوم سبب وجودها، وانتصارها وفائدتها في المجتمع الذي هو مجتمعها. فهي بعدم اكتشافها أيّ شيء، لم تعد تشارك بتتالي الاكتشافات التي أطلق عليها تاريخ الرواية، إذ إنّها تقع خارج هذا التاريخ، أو إنّها: روايات ما بعد تاريخ الرواية… ليس موت الرواية، إذن، فكرة وهمية. فقد تمّ حدوثه. ونحن نعلم اليوم كيف تموت الرواية: إنّها لا تختفي، وإنّما تقع خارج تاريخها. يحدث موتها، إذن، بهدوء، دون أن يراه أحد ودون أن يثير استغراب أيّ إنسان.

ولكن أو لم تصل الرواية إلى نهاية طريقها بواسطة منطقها الداخلي ذاته؟… لقد سمعت بعضهم يقارن تاريخها بمناجم الفحم التي نفد منها الفحم منذ زمن طويل. لكن، أو لا تشبه بالأحرى مقبرة الفرص الضائعة، والنداءات غير المسموعة؟ ثمة أربعة نداءات أشعر تجاهها باهتمام خاص.

نداء اللعب: «تريستان شاندي» للورنس ستيرن و«جاك القدري» لدنيس ديدرو… روايتان تمّ تصوّر كل منهما كلعبة عظيمة. إنّهما قمّتان من الخفّة لم يبلغهما أحد لا من قبل ولا من بعد…

نداء الحلم: لقد أوقظت مخيّلة القرن التاسع عشر فجأة من قبل فرانز كافكا الذي نجح في تحقيق ما نادى به من بعده السرياليون دون أن يحققوه فعلا: صهر الحلم والواقع…

نداء الفكر: أدخل «موزيل» و«بروخ» على مشهد الرواية فكرا مشعّا. لا لتحويل الرواية إلى فلسفة بل لاستنفار… كافة الوسائل العقلية وغير العقلية، القصصية والتأملية القادرة على إضاءة كينونة الإنسان…

نداء الزمان: تحثّ مرحلة المفارقات النهائية الروائي على ألّا يتوقف بمسألة الزمان عند المشكلة البروستية في الذاكرة الشخصية بل أن يوسّعها ويصل بها إلى لغز الزمان الجماعي…

لكني لا أريد أن أتنبأ بطرق الرواية القادمة التي لا أعرف عنها شيئا، أريد أن أقول فقط: إذا كان على الرواية أن تختفي فليس لأنّها استنفدت قواها، وإنّما لأنّها وجدت نفسها في عالم لم يعد عالمها.

ميلان كونديرا.. كائن لا تحتمل خفته

العَوْد الأبدي فكرة يكتنفها الغموض وبها أربك نيتشه الكثيرين من الفلاسفة: أن نتصور أنّ كلّ شيء سيتكرر ذات يوم كما عشناه في السابق، وأنّ هذا التكرار بالذات سيتكرر بلا نهاية. ماذا تعني هذه الخرافة المجنونة؟

تؤكّد خرافة العَوْد الأبدي، سلبا، أنّ الحياة التي تختفي نهائيا، والتي لا ترجع إنّما هي أشبه بظل ودون وزن وميّتة سلفا. ومهما تكون هذه الحياة فظيعة أو جميلة أو رائعة، فإنّ هذه الفظاعة وهذا الجمال وهذه الروعة لا تعني شيئا.

… لنقل، إذن، إن فكرة العود الأبدي تحدد أفقا لا تبدو فيه الأشياء كما نعرفها: تظهر لنا من دون الظروف التخفيفية لعرضيتها. هذه الظروف التخفيفية تمنعنا في الحقيقة من إصدار حكم معيّن. هل بالإمكان إدانة ما هو زائل؟ إنّ غيوم المغيب البرتقالية تضفي على كلّ شيء ألق الحنين، حتّى على المقصلة.

منذ زمن ليس ببعيد فاجأني شعور غير معقول: كنت أتصفح كتابا عن هتلر فوجدت نفسي مأخوذا أمام بعض من صوره. ذكرتني بزمن طفولتي التي عشتها خلال الحرب. كثيرون من أفراد عائلتي لاقوا حتفهم في معسكرات اعتقال نازية. ولكن ما أهمية موتهم أمام صورة هتلر التي ذكرتني بزمن غابر من حياتي، بزمن لن يعود؟

إنّ هذه المصالحة مع هتلر تفضح عمق الشذوذ الأخلاقي الملازم لعالم مبني أساسا على انعدام العَوْد. ذلك أنّ كلّ شيء في هذا العالم مُغتفر سلفا وكلّ شيء مسموح به بوقاحة.

لو قدّر لكل ثانية من حياتنا أن تتكرر مرات لا حصر لها، لكنّا معلّقين على الأبدية مثلما علّق يسوع المسيح على صليبه. هذه الفكرة فظيعة. ففي عالم العَوْد الأبدي، كلّ حركة تحمل ثقل مسؤولية لا تطاق… وهذا ما جعل نيتشه يقول: إنّ فكرة العود الأبدي هي الحمل الأكثر ثقلا.

إذا كان العَوْد الأبدي هو الحمل الأثقل، يمكن لحيواتنا عندئذ أن تظهر على هذه القماشة الخلفية بكلّ خفّتها الرائعة.

ولكن هل الثقل هو حقا فظيع؟ وجميلة هي الخفّة؟

إنّ أكثر الأحمال ثقلا يسحقنا، يلوينا تحت وطأته ويشدّنا نحو الأرض. ولكن لو ألقينا مثلا نظرة على شعر الحب خلال العصور القديمة كلّها لرأينا أنّ المرأة ترغب في أن تتلقى حمل جسد الذكر. إذا، فالحمل الأكثر ثقلا هو في الوقت ذاته صورة للاكتمال الحيوي في ذروته. فكلما كان الحمل ثقيلا، كانت حياتنا أقرب إلى الأرض، وكانت واقعية أكثر وحقيقية أكثر. وبالمقابل، فإنّ الكائن الإنساني عند الغياب التام للحمل يصير أكثر خفّة من الهواء، محلّقا بعيدا عن الأرض وعن الكائن الأرضي. يصير شبه واقعي وتصبح حركاته حرّة قدر ما هي تافهة.

إذا، ماذا علينا أن نختار، الخفّة أم الثقل؟

ذاك هو السؤال الذي طرحه بارمينيد على نفسه في القرن السادس ما قبل المسيح. حسب رأيه، العالم منقسم إلى أزواج من أضداد: النور –الظلمة، السميك –الرقيق، الحار –البارد، الكائن –اللاكائن. كان يعتبر أنّ أحد قطبي التناقض إيجابي (المضيء، الحار، الرقيق، الكائن) والقطب الآخر سلبي. قد يبدو لنا هذا الانقسام إلى إيجابي وسلبي في نطاق سهولة صبيانية باستثناء حالة واحدة: أيّهما هو الإيجابي، الثقل أم الخفة؟

كان بارمينيد يجيب: الخفيف هو الإيجابي والثقيل هو السلبي. هل كان على حق أم لا؟ هذا هو السؤال. وشيء واحد أكيد: النقيضان الثقيل –الخفيف هما الأكثر غموضا والتباسا بين كلّ المتناقضات.

لا هذا ولا ذاك.. أنا روائي

بعد عام 1948، خلال أعوام الثورة الشيوعية في مسقط رأسي، أدركت الدور البارز الذي يلعبه العمى الغنائي في زمن الرعب الذي كان بالنسبة لي المرحلة التي «يسيطر فيها الشاعر مع الجلاد» (مقتبس من روايته «الحياة هي في مكان آخر). فكّرت آنئذ في ماياكوفسكي، كانت عبقريته ضرورية للثورة الروسية مثل شرطة دزرجنيسكي. الغنائية والخطاب الغنائي والحماسة الغنائية شكّلت جزءا متمما لما سمّي العالم التوليتاري. هذا العالم ليس عالم الكولاك، إنّما عالم الكولاك الذي جدرانه الخارجية موشاة بآيات الشعر ويرقص الناس أمامها.

وأكثر من الرعب، شكّلت غنائية الرعب بالنسبة لي صدمة وإلى الأبد منحتني مناعة ضدّ كلّ الإغراءات الغنائية. الأمر الوحيد الذي رغبت به آنذاك بعمق ولهفة، هو نظرة صافية ومتحررة من الوهم. ووجدتها أخيرا في فن الرواية. لهذا السبب، أن يكون المرء روائيا، شكّل بالنسبة لي، وأكثر من ممارسة أيّ «جنس أدبيّ» آخر، موقفا وحكمة وموقعا اجتماعيا. موقعا يستبعد كلّ تماثل مع السياسة والدين والإيديولوجيا والأخلاق والجماعة. لا تماثل واعٍ، عنيد، حانق، ولا يعدّ هروبا أو سلبية، إنّما يعدّ مقاومة وتحديا وتمردا، وانتهى بي الأمر إلى هذه المحاورات الغريبة:

«هل أنت شيوعي يا سيد كونديرا؟»

-لا، أنا روائي.

«هل أنت منشق؟»

-لا، أنا روائي.

«هل أنت يساري أم يميني؟»

-لا هذا ولا ذاك، أنا روائي.

منذ مطلع شبابي، عشقت الفن الحديث برسمه وموسيقاه وشعره. لكنّ الفنّ الحديث كان موسوما بـ«روحه الغنائية»، بأوهامه عن التقدم، وإيديولوجيته عن الثورة المزدوجة، الجمالية والسياسية، وقد كرهت كلّ هذا شيئا فشيئا. ومع ذلك لم تتمكن ريبتي في الروح الطليعية أن تبدل شيئا من حبّي لأعمال الفن الحديث: كنت أحبها، وأحببتها أكثر لأنّها كانت أولى ضحايا الاضطهاد الستاليني… هكذا كانت الحال آنذاك: اعتبرت الثورة أنّ الفنّ الحديث هو عدوها الإيديولوجي رقم واحد حتّى لو لم يهدف الحداثيون المساكين إلّا إلى الغناء لها وتمجيدها. لن أنسى أبدا كوستانتين بيبل: شاعر رائع (آه، كم حفظت من أبيات شعره عن ظهر قلب !) أخذ يكتب وهو شيوعي متحمس، بعد 1948 شعرا دعائيا ذا مستوى متواضع بقدر ما هو محزن، بعد ذلك بفترة قصيرة، ألقى نفسه من نافذة على رصيف في براغ وقتل نفسه، في شخصيته البارعة، شاهدت الفن الحديث خائبا ومخدوعا ومستشهدا ومقتولا ومنتحرا.

كان وفائي للفن الحديث إذا عاطفيا مثل تعلّقي بلا غنائية الرواية. القيم الشعرية العزيزة على بروتون والعزيزة على كلّ الفن الحديث (الحدّة، الكثافة، المخيلة المتحررة، الاحتقار «اللحظات التافهة من الحياة»)، بحثت عنها حصرا على الأرض الروائية- المتحررة من الوهم. لكنّها أصبحت تهمني أكثر. وهذا ما يفسر ربّما، لماذا كنتُ حسّاسا بشكل خاص لذلك النوع من السأم الذي كان يغيظ «دوبوسي» لدى سماعه سيمفونيات برامز أو تشايكوفسكي، حسّاسا من دبيب العناكب المجدّة. هذا ما قد يفسر سبب بقائي زمنا طويلا متجاهلا فن بلزاك ولماذا كان الروائي الذي تولّهت به بشكل خاص هو «رابليه».

ميلان كونديرا

من الوصايا المغدورة

كونديرا. . إنّني موجود في التاريخ

كونديرا. . إنّني موجود في التاريخ

. . . التاريخ. هل لا يزال بوسعنا أن نستند إلى هذا النفوذ المهمل؟ ما أقوله ليس تصريحا شخصيا محضا: باعتباري روائيا، شعرتُ دوما بأنني موجود في التاريخ، أعني في منتصف الطريق، أحاور أولئك الذين سبقوني وربما أيضا (بدرجة أقل) أولئك الذين سيأتون. أتكلم بالتأكيد عن تاريخ الرواية، ولا شيء غيره، أتكلّم عنه كما أراه: لا علاقة له بالعلة المفارقة للإنسان عند هيغل، فهو ليس مقررا مسبقا ولا يماثل فكرة التقدم. إنّه إنساني تماما ومصنوع من الناس، من بعض الناس، وبالتالي تمكن مقارنته بتطور فنان واحد يتصرف تارة بطريقة مبتذلة، ثم غير متوقعة، وتارة أخرى بعبقرية، ثم بدونها، وغالبا ما يفوّت الفرص.

أعلن الآن انضمامي إلى تاريخ الرواية، في حين أنّ جميع رواياتي تنضح رعبا من التاريخ، من هذه القوة العدوانية وغير الإنسانية التي تجتاح من الخارج حيواتنا وتهدّمها دون أن ندعوها ودون أن نرغب بها. مع ذلك، ليس ثمة شيء متنافر في هذا الموقف المزدوج لأن تاريخ الإنسانية لا يتعلّق بالإنسان، وإذا كان قد فُرِض عليه بوصفه قوة غريبة ليس له عليها أيّ تأثير، فإنّ تاريخ الرواية (والرسم والموسيقى) وُلِد من حرية الإنسان، من إبداعاته الشخصية كاملة، من خياراته. معنى التاريخ الفن يتعارض مع معنى التاريخ بلا زيادة. وتاريخ الفن، بسبب طابعه الشخصي، هو انتقام الإنسان من لا شخصانية التاريخ الإنساني.

. . . معنى تاريخ الرواية هو البحث عن هذا المعنى وإبداعه المستمر وإعادة إبداعه الذي يشمل دوما بأثر ارتجاعي كلّ ماضي الرواية: بالتأكيد لم يطلق (رابليه) قطّ اسم رواية على روايته غارغانتيا وبانتاغرويل. فهي لم تكن رواية، وإنّما أصبحت كذلك بالتدريج بعد أن استوحى منها الروائيون اللاحقون واستندوا إليها علنا، دامجين إيّاها على هذا النحو في تاريخ الرواية، وفوق ذلك معترفين بها كلبنة أولى لهذا التاريخ.

جدير بالذكر أنّ كلمة «نهاية التاريخ» لم تثر في نفسي قطّ القلق أو الانزعاج. «ما أجمل أن ننساه، ذاك الذي استنفد نسغ حيواتنا القصيرة ليسخّرها في أعماله العابثة، ما أجمل أن ننسى التاريخ !» (مقتبس من رواية المؤلف «الحياة هي في مكان آخر»). وإذا كان لا بدّ للتاريخ أن ينتهي (مع أنني لا أستطيع أن أتخيّل بالملموس هذه النهاية التي يحبّ الفلاسفة التحدث عنها) فلْيُسْرِعْ ! لكن هذه العبارة نفسها، «نهاية التاريخ»، تُكدّرني إنْ طُبِّقَتْ على الفن، فهذه النهاية، لا يسعني إلّا أنْ أتخيّلها بوضوح لأنّ القسم الأعظم من الإنتاج الروائي اليوم يُنْتج بمعزل عن تاريخ الرواية: تُروى الاعترافات والتحقيقات وتصفية الحسابات والسير الذاتية وإنشاءات الأسرار والوشايات والدروس السياسية. . . روايات لا تنتهي حتّى نهاية الزمان دون أن تقول شيئا جديدا، وليس لها أيّ طموح جمالي، ولا تُحدث أيّ تبديل في فهمنا للإنسان ولا في الشكل الروائي، وتتشابه في ما بينها، ويمكن أن تُستهلك كاملة في الصباح وتُلْقى كاملة في المساء.

برأيي، لا يمكن للأعمال العظيمة أن تُولد إلّا في تاريخها الفني ومن طريق الإسهام في هذا التاريخ. وفي داخل التاريخ فقط يمكننا أن ندرك ما هو جديد وما هو مكرر، وما هو مكتشف وما هو تقليد، بعبارة أخرى، في داخل التاريخ وحسب يمكن لعمل أن يوجد باعتباره قيمة يمكننا تمييزها وتقديرها. وإذا لا شيء يبدو لي أفظع من سقوط الفن خارج تاريخه، لأنّه بسقوطه في هذه الفوضى لا يعود ممكنا إدراك القيم الجمالية.

(الوصايا المغدورة، ص ص 20/ 21)

كونديرا. . كتاب الضحك والنسيان

كونديرا. . كتاب الضحك والنسيان

1

في شهر فبراير من عام 1948 وقف الزعيم الشيوعي «كليمان غوتوالد» على شرفة قصر من العصر الباروكي من قصور براغ ليخطب في مئات الآلاف من المواطنين المتجمهرين في ساحة المدينة القديمة. كان هذا منعطفا كبيرا في تاريخ بوهيميا (منطقة في التشيك). بل لحظة مشهودة وحاسمة في ذلك التاريخ فيه.

كان «غوتوالد» محاطا برفاقه، وبجانبه وقف «كليمانتس». بدأ الثلج يتساقط في جوّ من البرد القارص، وكان «غوتوالد» عاري الرأس. فقام «كليمانتس» بنزع قبعته من الفرو ووضعها بعناية على رأس «غوتوالد».

وأعادت شعبة الدعاية والإعلام إنتاج مئات آلاف النسخ من صورة «غوتوالد» المحاط برفاقه وهو يطلّ بقبعة الفرو من الشرفة، ويتحدث إلى الشعب. وهكذا بدأ التاريخ الشيوعي لبوهيميا من هذه الشرفة. كلّ الأطفال كانوا يعرفون هذه الصورة، لكثرة ما شاهدوها في الملصقات أو في الكتب المدرسية أو في المتاحف.

بعد ذلك بأربع سنوات اتُّهم «كليمانتس» بالخيانة، وشُنق، فقامت شعبة الدعاية بمحو أثره من التاريخ، وبطبيعة الحال من كل الصور الفوتوغرافية. ومنذ ذلك الحين صار «غوتوالد» يظهر وحيدا على الشرفة. ولم يعد يظهر حيث كان يقف «كليمانتس» سوى حائط القصر الفارغ. ولم يبق من «كليمانتس» سوى قبعته على هامة «غوتوالد».

2

نحن في سنة 1971 حين قال «ميريك»: نضال الإنسان ضد السلطة هو نضال الذاكرة ضدّ النسيان. كان يريد بذلك كتابة مذكراته، وحفظ مراسلاته، وتدوين كلّ النقاشات التي تدور في كلّ الاجتماعات حول الوضع وحول كيفية الاستمرار في ظلّ هذا الوضع. وكان يشرح لهم بأنّهم لا يفعلون شيئا يتعارض مع الدستور، وأنّ التخفي والشعور بالذنب هما بداية الهزيمة.

قبل أسبوع، وبينما كان يشتغل مع فريقه من مركّبي أجهزة بورش على سطوح العمارات، نظر إلى الأسفل، فأصابه الدوار وفقد التوازن. تعلّق بعارضة غير مدعمة، فسقط، مما استلزم نقله إلى المستشفى. بدا الجرح للوهلة الأولى خطيرا، لكن تبيّن لاحقا أنّ الأمر لم يكن إلّا كسرا عاديا في الساعد. وقال في نفسه بنوع من الرضا إنّه سيستفيد من إجازة لبضعة أسابيع، يسوّي فيها بعض الأمور التي لم يكن يجد الوقت للاهتمام بها حتّى ذلك الحين.

وهكذا انتهى به الأمر إلى تبنّي رأي أصدقائه الذين كانوا أكثر حذرا منه. ولئن صحّ أنّ الدستور يضمن حرية التعبير، لكنّ القوانين تعاقب كلّ ما يمكن أن يمسّ بأمن الدولة. ولا أحد يعرف متى تصرّح الدولة بأنّ هذا الكلام أو ذاك يمسّ بأمنها. لذلك قرر نقل المُستندات التي تعرّضه للخطر إلى مكان آمن.

. . . كانت لفظة مثقف في العرف السياسي آنذاك شتيمة، إذ تُطلق على من لا يفهم الحياة، واختار الانفصال عن الشعب. كلّ الشيوعيين الذين شنقهم رفاقهم، كانوا ينعتونهم بهذه الشتيمة. كان يُشاع أنّهم يهيمون في الفضاء بخلاف الآخرين الذين يسيرون بخطى ثابتة على الأرض. ونتيجة لذلك كان من العدل منعهم من وضع أرجلهم على الأرض عقابا لهم، وتركهم معلّقين فوق الأرض قليلا.

عن جمالية رواية أوروبا الوسطى

(كافكا وبروخ وموزيل وغومبروفيتش)

يوجد هناك أربعة روائيين عظام: كافكا وبروخ وموزيل وغومبروفيتش. وأنا أدعوهم كوكبة من أعظم روائيي أوروبا الوسطى. فمنذ بروست لا أرى أنّ هناك أحدا بتلك القيمة العظيمة في تاريخ الرواية. ومن دون معرفتهم، فالكثير من الأعمال الروائية الحديثة تبدو غير مفهومة. وباختصار فإنّهم كتّاب حداثيون، ما يعني أن منشأ الشغف لديهم هو البحث عن أشكال جديدة. وفي الوقت ذاته، أعمالهم خالية تمامًا من أيّ أيديولوجية طليعية (الإيمان بالتقدم والثورة وما إلى ذلك)، من حيث إنّها رؤية أخرى لتاريخ الفن والرواية: إنّهم لم يتحدثوا يوما عن ضرورة قطيعة جذرية، هم لا يعتبرون الاحتمالات الرسمية للرواية على أنها مضنية؛ بل إنّهم يرغبون فقط في أن يضخموها. ومن هذا ينتقل إلى صلة أخرى بماضي الرواية. لا يوجد أيّ ترفّع لدى هؤلاء الكتاب لما يدعى «تقليدي»، بل في الاختيار الآخر للتقليد: إذ إنّهم مبهورون بالرواية السابقة للقرن التاسع عشر. تلك الحقبة وجمالياتها التي أصبحت تقريبا منسية، ومجهولة. . . لقد قلص ذلك في ما بعد ما أدعوه أنا بـ«التأمل الروائي». هنا دعنا نتفادى أيّ لبس حيال هذا المفهوم: فأنا لا أفكر في ما يسمونه بـ«الرواية الفلسفية» فذلك يعني في حقيقة الأمر تبعية الرواية للفلسفة، نوع من الأسلوب الروائي في توضيح الأفكار. هذا التوجه يمثله سارتر، بل وأكثر منه كامو في روايته الطاعون. وهذا النوع من الرواية الوعظية أكثر شيء لا يروق لي. كانت نية موزيل وبروخ مختلفة كليا: وهي ليس خدمة الفلسفة، ولكن على خلاف ذلك، لسبر الأغوار، كانت الفلسفة حتى ذلك الوقت قد خصّت بها نفسها، هناك حيث المشاكل الميتافزيقية، ومشاكل الوجود الإنساني، التي لم تكن الفلسفة لتستوعبها بكل واقعيتها وكانت الرواية هي الشكل الوحيد الذي استطاع استيعابها استيعابا تامّا. وهذا يدل على أن هؤلاء الروائيين موزيل وبروخ تحديدا جعلوا من الرواية فنّا غاية في الشعرية وعبارة عن مركب معرفيّ وأعطوها مكانة بارزة وسط مجموع الثقافة. إنّ هؤلاء الكتّاب غير معروفين إلى حد ما في أمريكا، وهو الشيء الذي أعتبره دائما فضيحة فكرية. وذلك في حقيقة الأمر يعود إلى سوء فهم جمالي والذي يبدو معقولا جدا حدّ الفهم حين يأخذ بعين الاعتبار التقليد المحدد للرواية الأمريكية. فأمريكا أولاً لم تمر من الشطر الأول من تاريخ الرواية. وثانيا، في الوقت الذي كان الكتاب من أوروبا الوسطى يبدعون تحفهم الأدبية، في المقابل كان لدى أمريكا جماعة من الكتاب ذائعي الصيت، كانوا يحدثون أثرا في باقي العالم، ومن أبرز هؤلاء هيمنغواي وفولكنر ودوس بّاسوس. ولكن جماليات أعمالهم مغايرة تماما عمّا لدى موزيل! فعلى سبيل التوضيح: التدخل التأملي لكاتب من هؤلاء في البناء السردي لرواياته يظهر بوصفه ميلا للتثاقف، كشيء دخيل على جوهر الرواية. ومن بين الذكريات الشخصية أستحضر موقفا لي مع مجلةThe New Yorker حين نشروا الأجزاء الثلاثة الأولى من روايتي «كائن لا تحتمل خفته» وحذفوا مقاطع كانت متعلقة بفكرة العود الأبدي لفرديريك نيتشه! مع أن ما قلته عن العود الأبدي لا صلة له بالخطاب الفلسفي، بل هو استمرارية للمفارقات التي لا تعدو أن تكون روائية. . .

(من حوار لويس أوبنهايم مع ميلان كونديرا صيف 1989 في مجلة:

The Review of Contemporary Fiction

ت/ حمزة زكي)

رواية «حفلة التفاهة»، التي تعدّ آخر روايات ميلان كونديرا، تقف عند انتفاء المعنى في حياة الإنسان المعاصر الرّاهن، تحفر في تفاصيله، لا تكتفي بإدانته ولكن تحاول فهم أبعاده، فكما في الرواية: «التفاهة، يا صديقي هي جوهر الوجود». . . تحدّد لنا خلال أحداثها أفقا آخر للفكر الإنساني بعد سقوط الكثير من اليقينيات والإيديولوجيات في هجمة لعالم جديد يغيّر كلّ الأسس ويبني أخرى جعلت كونديرا لا يتصالح مع تفاهة العصر إلّا بالدعابة أو التفكّه على الوجه الأصح يقول: «. . . لقد فهمنا منذ أمد طويل أنه لم يعد ممكنا تغيير هذا العالم، لا إعادة تعديله أو وقف سباقه التعيس باتّجاه الأمام، لم تكن هناك من مقاومة وحيدة وممكنة سوى ألّا نأخذه على محمل الجدّ».

(مقتطفات)

كتيبة المعتذرين

-أن تشعر بالذنب أم تُشْعَرَ به، أعتقد كلّ شيء يكمن هنا. فالحياة صراع الجميع ضد الجميع. هذا معروف، لكن كيف يتجلّى هذا الصراع في مجتمع متمدّن إلى هذا الحدّ أو ذاك؟ لا يمكن للناس أن يهاجموا بعضهم بعضا عندما يلتقون. يحاولون بدلا من ذلك أن يلقوا على الآخرين عار الشعور بالذنب. وسيفوز من ينجح في جعل الآخر مذنبا. وسيخسر من يعترف بخطئه. وأنت تسير في الطريق مستغرقا في أفكارك، تتقدّم نحوك فتاة كأنّها وحيدة في هذا العالم، ودون أن تنظر يمنة أو يسرة تسير إلى الأمام بشكل مستقيم. تصدمك. وهذه هي لحظة الحقيقة. من سيشتم الآخر ومن سيعتذر؟ إنّها حالة نموذجية: في الواقع، كلّ واحد منهما صادم ومصدوم في آنٍ معا. مع ذلك، ثمة من يعتبرون أنفسهم فورا وعلى نحو عفوي صادمين، أي مذنبين. وثمّة آخرون يرون أنفسهم فورا وعلى نحو عفوي كمصدومين، أي بحسب قانونهم، مستعدين لاتّهام الآخر وإنزال العقاب به. أنت، هل كنت في هذه الحالة ستعتذر أم تتهم؟

-أنا كنت سأعتذر بالتأكيد.

-آهٍ يا عزيزي، أنت تنتمي إلى جيش المعتذرين. تعتقد أنّ بوسعك إرضاء الآخر بالاعتذارات.

-بالتأكيد.

-لكنك مخطئ. من يعتذر فإنّه يعترف بذنبه. وحين تعترف بذنبك، تشجّع الآخر على الاستمرار في إهانتك وفضحك على الملأ حتّى مماتك. هذه هي العواقب الوخيمة للاعتذار الأوّل.

-هذا صحيح. يجب على المرء ألّا يعتذر، لكنّني أفضّل عالما يعتذر فيه الناس جميعا، بلا استثناء، وبلا داعٍ، وبإفراطٍ، ومن أجل لا شيء، عالم تتزاحم فيه الاعتذارات…

ص 44 ص 45

حفلة التفاهة

-قال رامون: أعرف يا صديقي، وأنا معجب بشجاعتك، وأضاف وهو راغب في أن يدعمه في مصابه: «منذ زمن طويل يا «دارديلو» وأنا راغب في أن أكلّمك بأمر ما. عن قيمة التفاهة. في ذلك الوقت، كنت أفكّر في علاقاتك مع النساء. كنت أريد أن أحدثك عن «كاكوليك»، صديقي العظيم. أنت لا تعرفه. أعلم. هيا، تتبدّى لي التفاهة الآن تحت ضوء مختلف تماما عن ذلك الحين، إنّها تحت نور أسطع وأكثر كشفا. التفاهة يا صديقي هي جوهر الوجود. إنّها معنا على الدوام وفي كلّ مكان. إنّها حاضرة حتّى في المكان الذي لا يرغب أحد برؤيتها فيه: في الفظائع، في المعارك الدامية، في أسوأ المصائب. وهذا غالبا ما يتطلّب شجاعة للتعرّف عليها في ظروف دراماتيكية للغاية ولتسميتها باسمها، لكن ليس المقصود التعرّف عليها فقط، إنّما يجب أن نحبّها، التفاهة، يجب أن نتعلّم حبّها. هنا، في هذه الحديقة، أمامنا، أنظر يا صديقي، إنّها حاضرة بكلّ بداهتها، بكلّ براءتها وبكلّ جمالها. أجل، جمالها. وكما قلتَ أنتَ نفسك، الحيوية الكاملة. . . وغير المجدية تماما، الأطفال الذين يضحكون. . . دون أن يعرفوا لماذا، أليس هذا جميلا؟ استنشق يا صديقي «دارديلو»، استنشق هذه التفاهة المحيطة بنا، فهي مفتاح الحكمة، وهي مفتاح روح الدعابة. . . ».

ص 108 ص 110